2024.12.23 NEW

持株会を通じた資産形成、「奨励金や配当金再投資」の効果は? 株価指数を使って検証

勤務先に「従業員持株会」(以下、「持株会」)の制度があるにもかかわらず、まだ加入していない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。持株会は、勤務先の会社の株式を積み立てて投資できる制度です。主なメリットとしては、「奨励金が支給されること(※)」、「配当金が自動的に再投資されること」、「少額から投資できること」、「給与天引きで投資できること」などが挙げられます。今回は、奨励金の効果などを中心に持株会について検証します。

※奨励金は支給されない場合もあります。

持株会で毎月1万円ずつ拠出を続けた場合の評価額を、TOPIX(東証株価指数)を企業の株価に見立てて検証しました。今回は奨励金が10%の場合と5%の場合を仮定し、配当金は再投資しています。また、比較用に奨励金や配当金の再投資を行わない場合の評価額も試算しています。

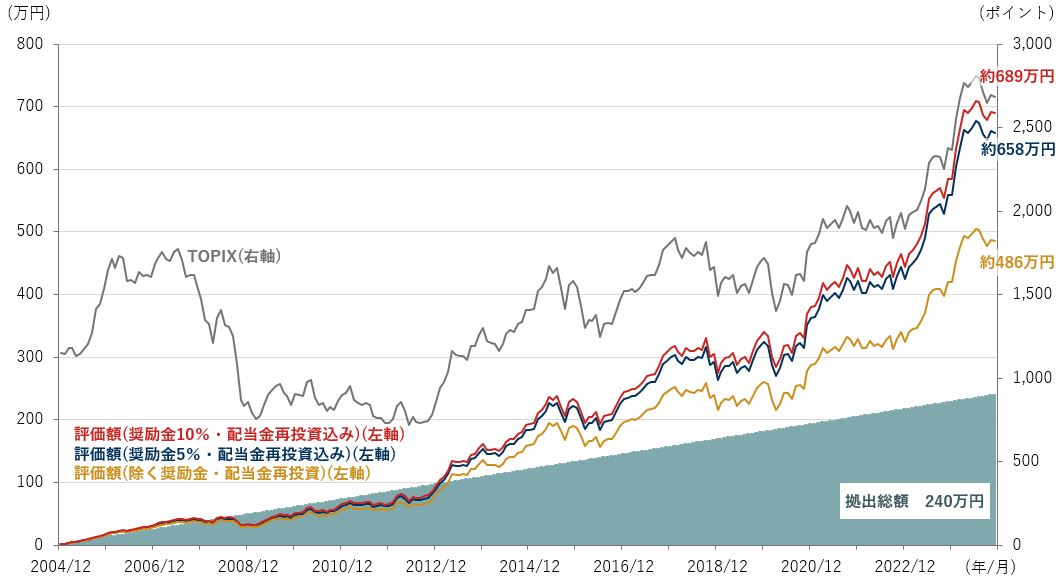

直近の20年間(2004年12月~2024年11月)では、非常に高いパフォーマンスを示しました。以下のグラフがその結果です。

2004年12月から2024年11月までTOPIXを持株会で投資した結果

(注1)評価額は、TOPIXに配当金を加算した指数である「配当込みTOPIX」を、毎月5%(500円)、10%(1,000円)の奨励金を加算して積み立てたと仮定して算出している。

(注1)評価額は、TOPIXに配当金を加算した指数である「配当込みTOPIX」を、毎月5%(500円)、10%(1,000円)の奨励金を加算して積み立てたと仮定して算出している。

(注2)毎月末の終値で算出している。

(出所)東京証券取引所などから野村證券投資情報部作成

2024年11月末時点の評価額は、奨励金が10%の場合で約689万円、5%の場合で約658万円となりました。高パフォーマンスとなった要因としては、毎月一定額で積立投資を行うことで、安い時に多く買い、高い時に少なく買う「ドルコスト平均法」の効果が表れたことや、2010年代以降の株価の好調な推移が挙げられます。

また、奨励金や配当金の再投資による複利効果も無視できません。実際に奨励金や配当金の再投資効果を除外した場合の評価額は約486万円となり、約203~172万円の差が生じました。

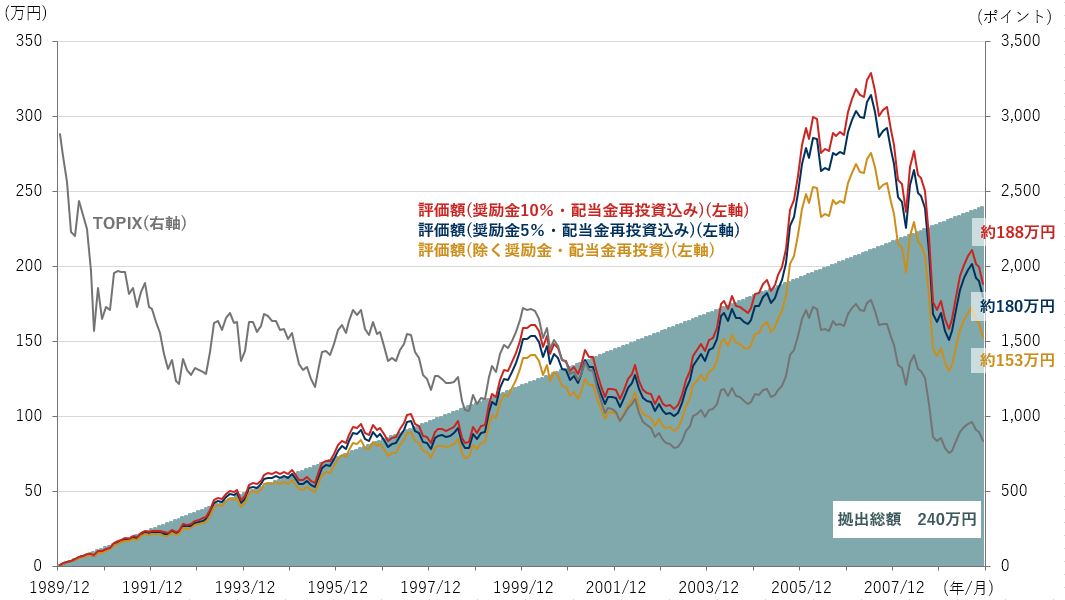

上述の例は、拠出期間の後半にかけて相場が好調だったこともパフォーマンスに寄与していました。では、株価パフォーマンスが悪い時期に拠出を続けた場合はどうだったのでしょうか。バブルの最高値を記録した1989年12月から投資を始め、リーマンショック後の2009年11月までの20年間、拠出を続けた場合のパフォーマンスを検証した結果が以下のグラフです。

1989年12月から2009年11月までTOPIXを持株会で投資した結果

(注1)評価額は、TOPIXに配当金を加算した指数である「配当込みTOPIX」を、毎月5%(500円)、10%(1,000円)の奨励金を加算して積み立てたと仮定して算出している。

(注1)評価額は、TOPIXに配当金を加算した指数である「配当込みTOPIX」を、毎月5%(500円)、10%(1,000円)の奨励金を加算して積み立てたと仮定して算出している。

(注2)毎月末の終値で算出している。

(出所)東京証券取引所などから野村證券投資情報部作成

拠出期間中、TOPIXは大きく下落し、株価は約3分の1の水準となりました。一方、持株会の評価額は240万円の拠出額に対して、奨励金が10%の場合は約188万円、5%の場合は約180万円と約21.7~25.0%の下落にとどまりました。奨励金や配当金の再投資効果を除外した場合の評価額は約153万円となっており、ドルコスト平均法のメリットに加え、奨励金や配当金の再投資効果もあり、評価額の悪化は限定的でした。

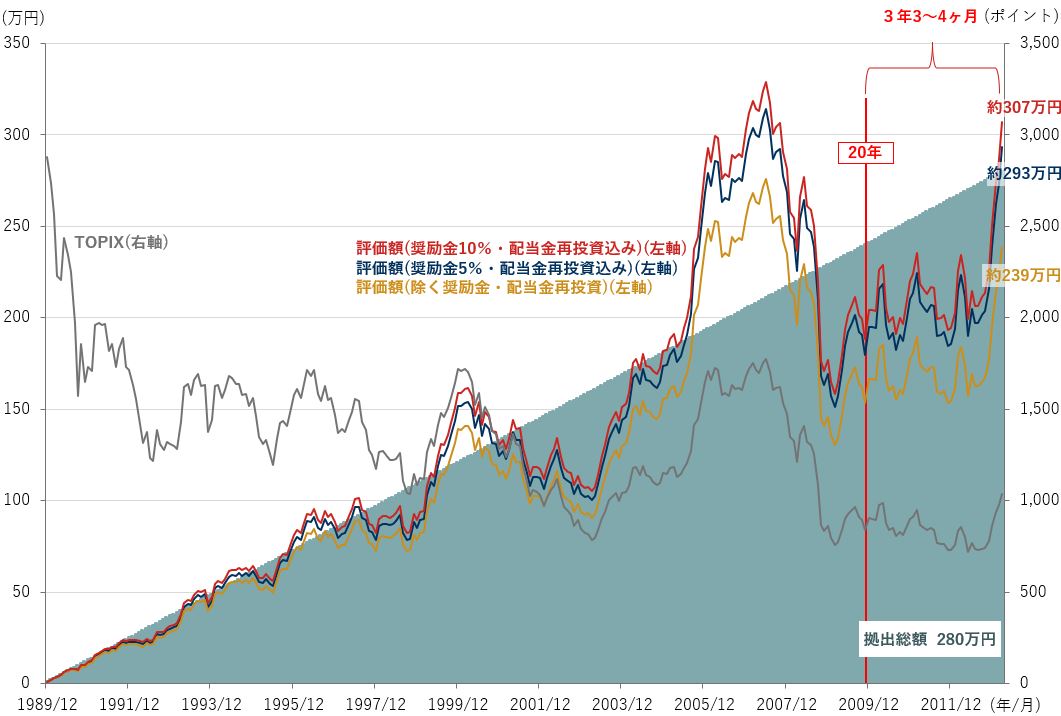

それでは、この時点で持株会をやめずに、その後も積み立てを続けた場合、損失は改善されるのでしょうか。試算した結果を以下のグラフに示します。

1989年12月から2013年3月までTOPIXを持株会で投資した結果

(注1)評価額は、TOPIXに配当金を加算した指数である「配当込みTOPIX」を、毎月5%(500円)、10%(1,000円)の奨励金を加算して積み立てたと仮定して算出している。

(注1)評価額は、TOPIXに配当金を加算した指数である「配当込みTOPIX」を、毎月5%(500円)、10%(1,000円)の奨励金を加算して積み立てたと仮定して算出している。

(注2)毎月末の終値で算出している。

(出所)東京証券取引所などから野村證券投資情報部作成

この場合、奨励金が10%の場合は、3年3ヶ月後の2013年2月に、5%の場合は、3年4ヶ月後の2013年3月に、評価額が拠出額を上回りました

今回はTOPIXを企業の株価に見立てて持株会の奨励金や配当金の再投資の効果を試算しましたが、実際には、持株会では勤務先の会社の株式を積み立てますので、株価がその会社固有の業績や成長性に左右されるというリスクがあります。

そのようなリスクも伴いますが、奨励金や配当金の再投資などのメリットが期待できる持株会を活用した投資は、長期的な資産形成において有力な手段のひとつといえるでしょう。

※この記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。