【3分で読める】日銀はなぜ「物価の安定」をめざすのか ~日本銀行の役割とその影響~

はじめに

日本銀行(以下、日銀)は、私たちの生活や経済全体において重要な役割を果たしています。特に、物価の安定を目指すことは、経済成長や私たちの生活水準に大きな影響を与えます。本コラムでは、日銀の役割と目的、物価安定の重要性、そして物価安定に大きく関係する「金利」が経済に与える影響について、紹介します。

1.日銀の役割と目的

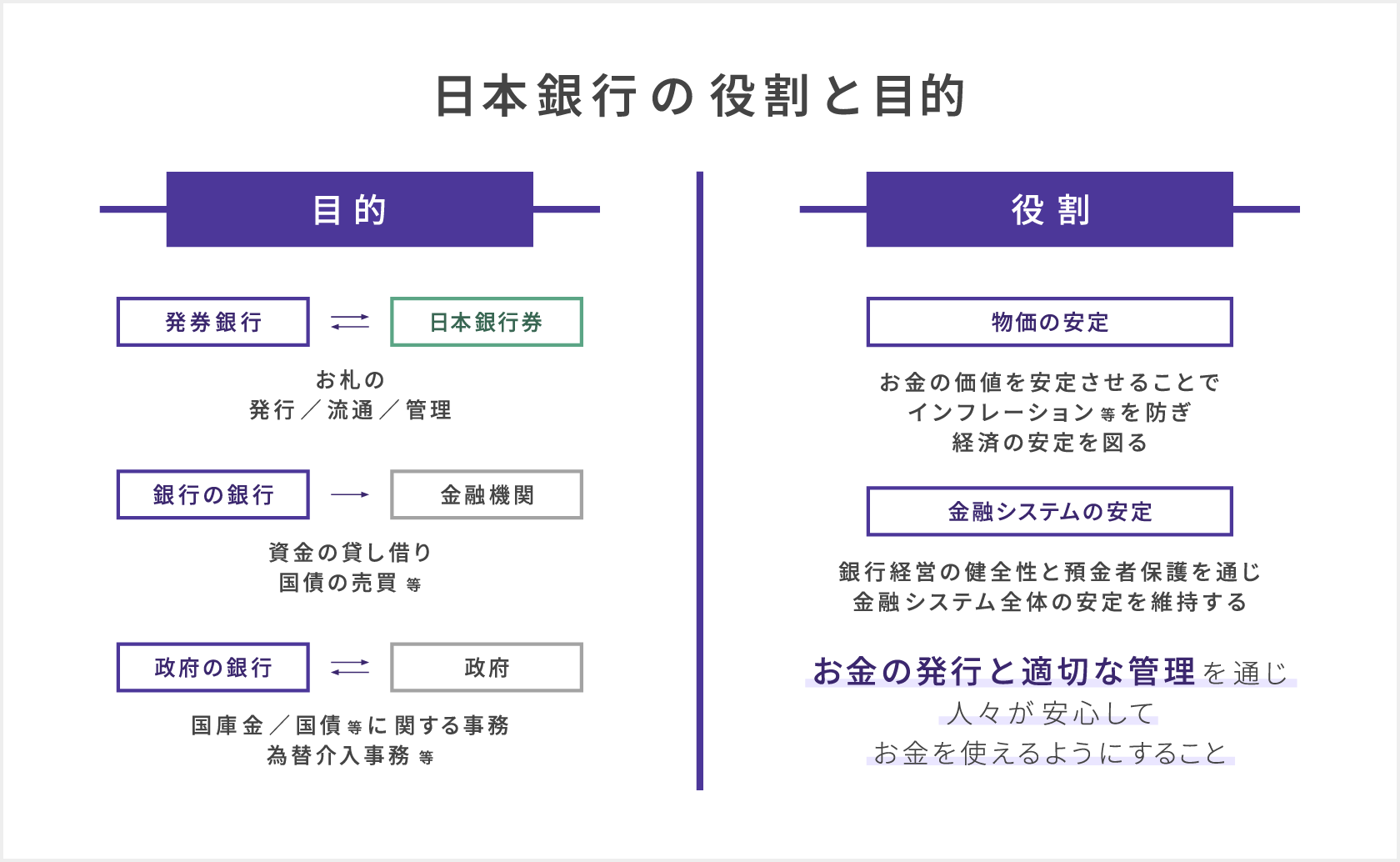

まず、日銀の役割と目的を整理してみましょう。日銀の役割は大きく分けて「発券銀行」、「銀行の銀行」、「政府の銀行」という3つの側面から成り立っています。

日銀は3つの役割を通じてお金の発行と適切な管理を行い、人々が安心してお金を使える環境を整える使命があります。そのためには、「物価の安定」と「金融システムの安定」の2つの目的が重要になります。

2.日銀はなぜ「物価の安定」を目指すのか

日銀の2つの目的のうち、私たちの生活に直接的に関わってくる「物価の安定」についてみていきましょう。

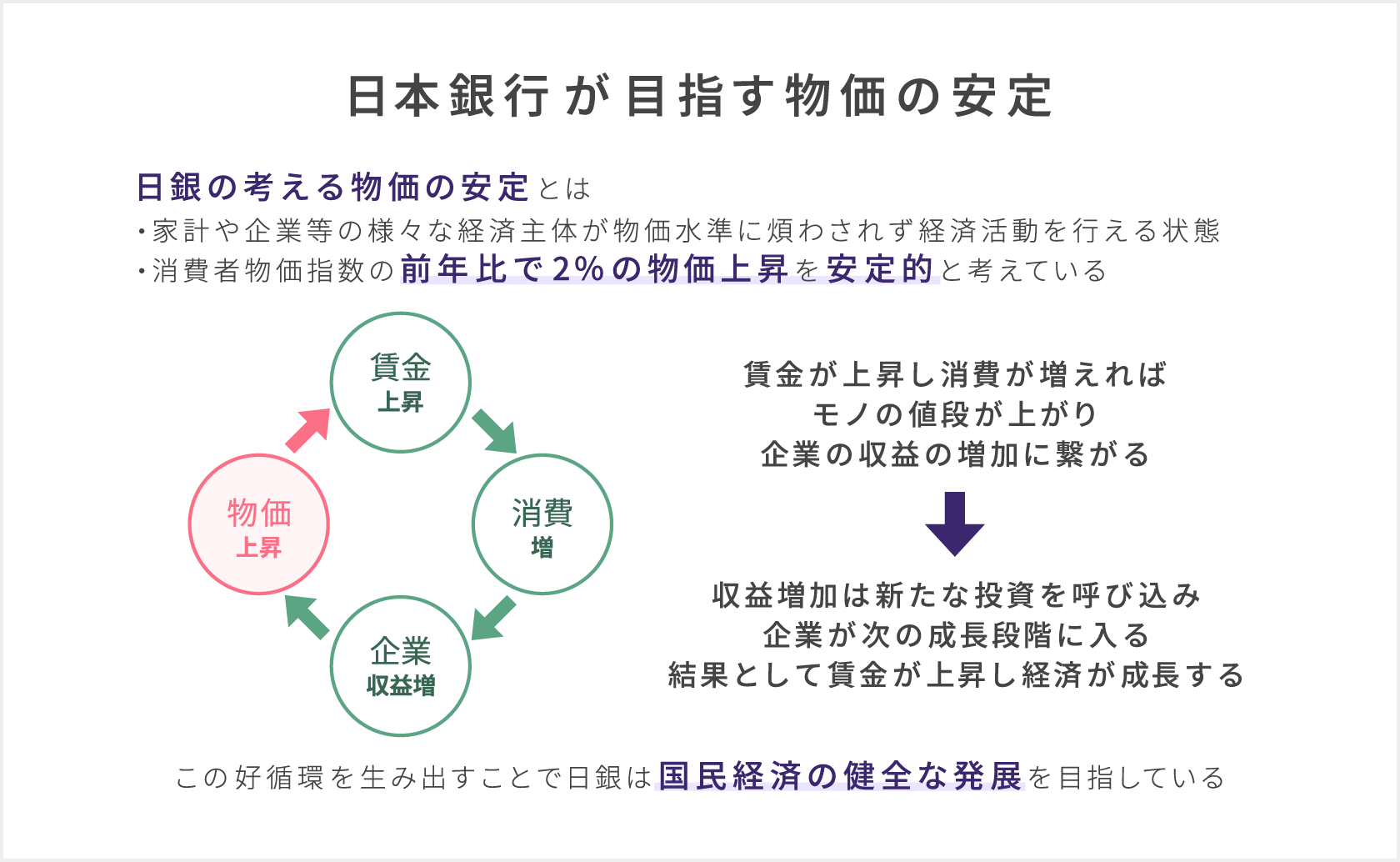

日銀が物価の安定を目指す理由は、人々が安心してお金を使える環境を整えるためです。そのための1つの水準として、安定的な「2%の物価上昇」が設定されています。

しかし昨今話題の物価上昇、すなわち「インフレーション」(インフレ)は、主にエネルギーや原材料価格の高騰に起因しています。このように急激に物価が上昇すると、賃上げが追い付かず生活費が増加するため、家計に大きな打撃をもたらし、消費者に支出を控えさせる要因となります。

企業にとっても、急激な物価上昇は厳しい影響を与えます。原材料費の高騰は利益を圧迫し、将来の見通しが不透明な場合には新たな設備投資が控えられる可能性があります。この結果、物価だけが上昇し、経済成長が妨げられるという悪循環に陥ることがあります。

一方で、日銀はこうしたエネルギーや原材料価格などの上昇による物価上昇を望んでいるわけではありません。むしろ日銀が目指す物価の安定とは、物価水準に煩わされずに経済活動を行える状態を指します。具体的には、賃金の上昇や消費意欲が高まることで、商品やサービスの販売が増加し、新たな設備投資など企業の活動が活発化します。その結果、賃金の上昇や消費の拡大がさらに促進されます。このような好循環を通じて、持続的な日本経済の発展を目指しています。

3.日銀が行う「金利のコントロール」

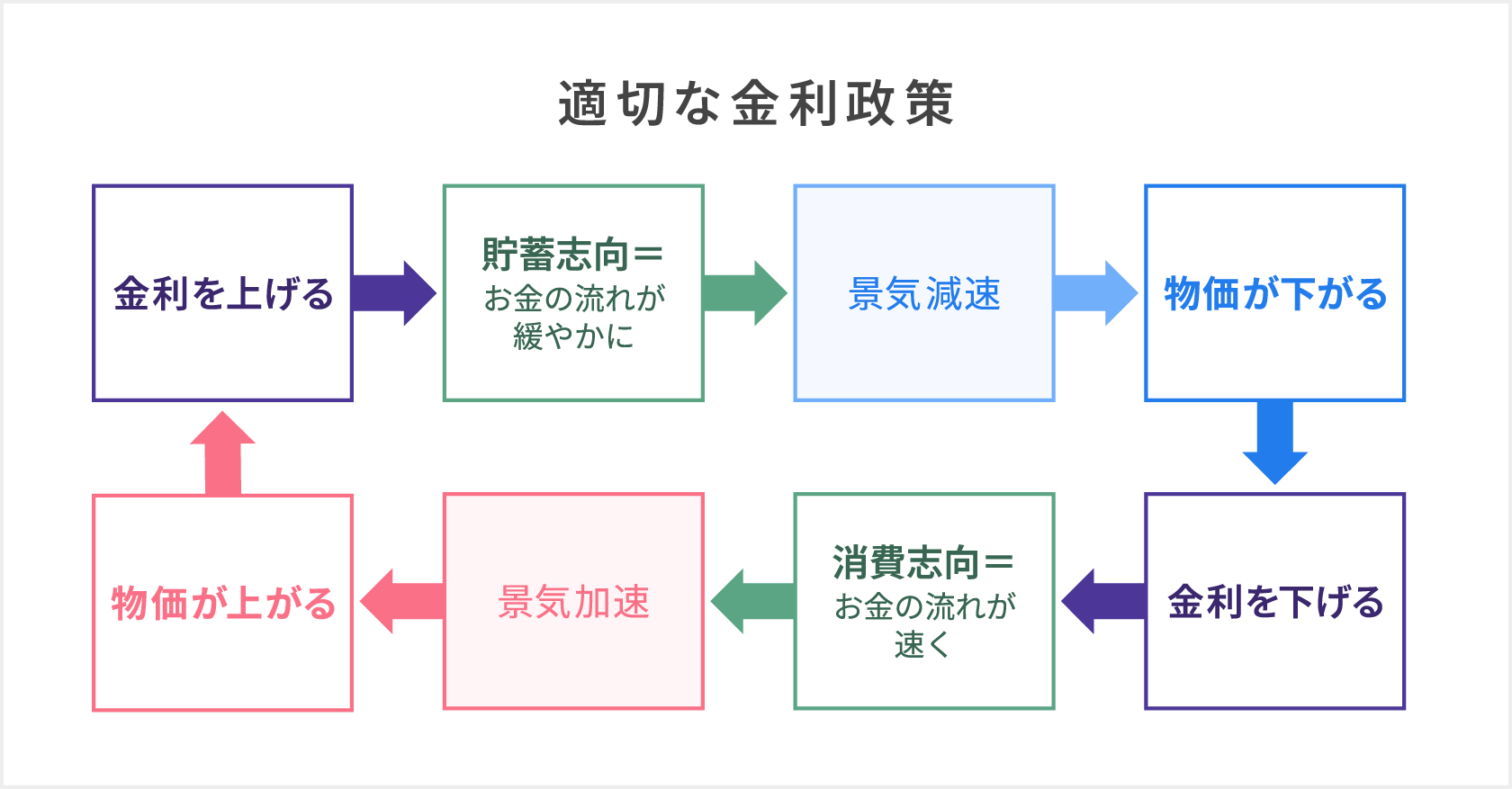

物価を安定させるために、日銀は金融政策を実施して「金利のコントロール」を行っています。金利と聞くと、銀行の預金金利や住宅ローン金利を思い浮かべる方が多いと思いますが、ここでいう金利は「政策金利」と呼ばれる、中央銀行(日本では日銀)が金融政策として設定する金利のことを指します。

この政策金利を「引き上げ/引き下げ」することを、ニュースでよく聞く「利上げ/利下げ」と言います。一般的に利上げを行うと、経済の流れ(=お金の流れ)が悪くなり、景気が減速し物価が下がる方向へ動きます。一方利下げを行うと、貸出金利が引き下がることで、個人や企業はお金を借りやすくなり、消費や投資が促進されることで物価が上昇する方向に動きます。このように、日銀はその時々の景気によって金利を調整し、物価の安定を図っています。

より簡単に言うと、景気が良すぎて物価上昇が大きくなりすぎると利上げをして景気の過熱感を抑え、景気が悪ければ金利を下げて景気を刺激するという具合です。これは、車のブレーキとアクセルの関係に例えられます。適切な金利政策が、経済全体のバランスを保つ鍵となるのです。

まとめ

本コラムでは、日銀の役割や目的、物価の安定の重要性、そして金利のコントロールについて確認しました。日銀は、経済の安定と成長を実現するために不可欠な存在です。金融政策を通じて物価の安定を目指すことで、私たちが安心して経済活動を行える環境が整えられ、企業の投資意欲も高まります。この好循環が、日本全体の経済を活性化を促します。日銀の役割と金利の関係を理解することで、経済動向や私たちを取り巻く環境を予測できるかもしれません。これを機に、今後の日銀の動向にも注目してみましょう。

編集協力:野村證券株式会社 投資情報部 田口 陽子

編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部

記事公開日:2025年6月6日