2023年の物価上昇は41年ぶりの高さ

近年、インフレが進み、皆さまもさまざまなモノの値段があがっていることを実感されているのではないでしょうか。物価上昇の指標である消費者物価指数は「経済の体温計」とも呼ばれ、経済政策などを検討・推進する上で極めて重要な数値です。今回は、この消費者物価指数について解説します。

消費者物価指数の推移

消費者物価指数は、全国の世帯が購入する財やサービスの価格の平均的な動きを測定した指数で、総務省統計局が毎月算出しています。

2023年の消費者物価指数は、前年比3.1%(※)の上昇で、1982年以来41年ぶりの大きな伸びとなりました。

※生鮮食品を除く総合指数

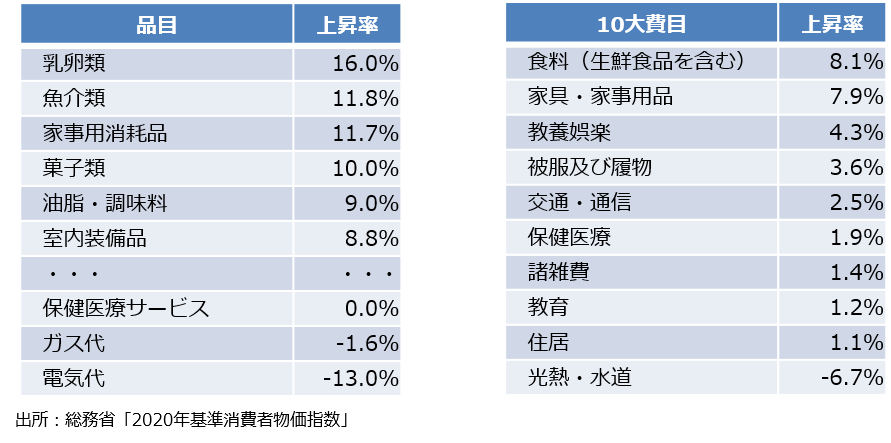

品目別に見た上昇率

品目別にみると、乳卵類、魚介類、家事用消耗品、菓子類が10%を超える上昇率を記録しました。一方で、ガス代は1.6%、電気代は13.0%それぞれ下落しました。

10大費目の分類でみると、食料が最も上昇率が高く、光熱・水道は6.7%の下落でした。

物価の変動に最も影響した品目は?

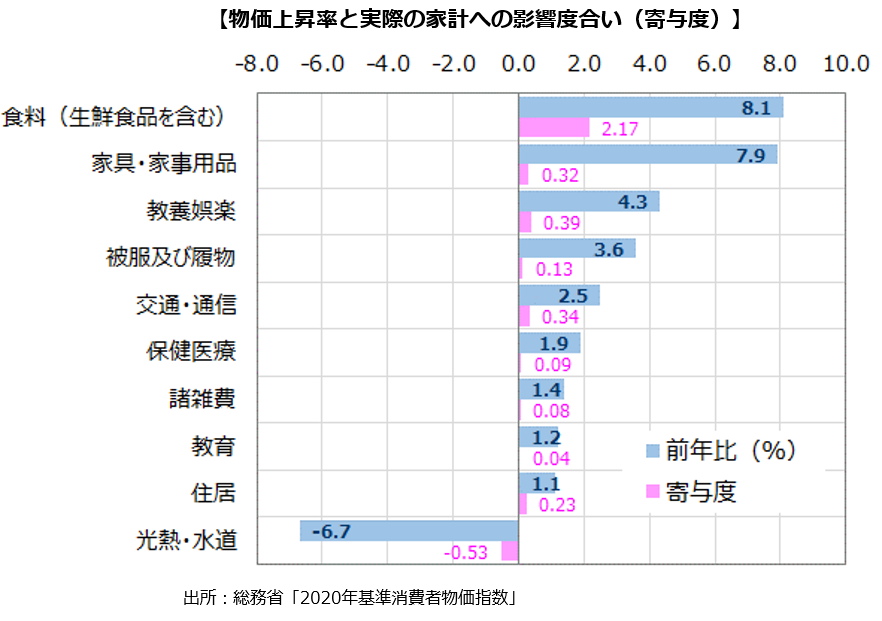

それぞれの家庭で支出の傾向は異なるでしょう。10大費目のうち、あまり支出しないものが値上がりしても家計への影響は限られますが、どんな家庭でも必ず消費する食料などが値上がりすると、その影響は大きくなります。

各費目が物価上昇全体にどれだけ影響したかを調べるには、ある品目などの指数の変動が、総合指数の変化率に対し、どの程度影響したかを示す寄与度を用います。

食料は物価上昇率の大きなウエイトを占めているため、食料だけで指数全体の上昇率3.1%のうち2.17ポイントを押し上げています。一方、家具・家事用品は、7.9%と高い上昇率を記録しましたが、普段から頻繁に支出するものではないので、指数の押し上げ効果は0.32ポイントにとどまっています。教養娯楽費は、4.3%の上昇率でしたが、支出額が大きいため家具・家事用品を上回る0.39ポイントを押し上げました。

今後もニュースに注視を

消費者物価指数を細かく見ていくと、日本の家計の状況がつぶさに見て取れます。一方、物価動向に注意が必要な状況は変わっておらず、皆さまも消費者物価指数や日本銀行の金融政策などのニュースに注視してください。

編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部

記事公開日:2024年5月20日

本コラムはライフプランに関する情報提供を唯一の目的としており、投資勧誘を目的としたものではございません。この資料に記載されている情報は当社が信頼できると考える情報源に基づいたものですが、当社が正確かつ完全であることを保証するものではありません。使用するデータ及び表現等の欠落・誤謬等につきましては当社はその責を負いかねますのでご了承ください。また、本資料のいかなる部分も一切の権利は野村證券株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いします。本資料は2024年4月時点の情報に基づいて作成しております。今後、変更される可能性がありますので、ご留意ください。

- 「インフレ」を基礎から詳しく解説します

『いまさら聞けないインフレの基礎』 - インフレの対策には外貨投資も一案?

『インフレへの備えとしての「外貨投資」のススメ』