【3分で読める】「米百俵」の教えに学ぶ:なぜ今リスキリングが大切なのか?

急速な技術革新や市場の変化が起こる中で、「リスキリング」という言葉に触れる機会が増えてきました。経済産業省によると、リスキリングとは、「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、 必要なスキルを獲得する/させること」を指します。

本コラムでは故事「米百俵の精神」をご紹介しながら、現代におけるリスキリングの重要性について見ていきます。

人的資本の基本的な考え方

人的資本とは、人が持つ知識や技能、経験といった能力を「資本」として捉えるものです。人材育成にはコストがかかりますが、それによって社員の能力が高まり、会社の収益力が上がることは、「超過収益力」の一つとして捉えることができます。育成した人材の超過収益力は直接的に企業の資産としては目に見えませんが、株式市場では目に見えない資産も評価し、株価に反映する傾向があります。つまり、人への投資はコストではなく、将来にわたる価値や利益を生み出す大切な「投資」なのです。そしてリスキリングは、この人的資本を高める方法の一つなのです。

「米百俵の精神」とは

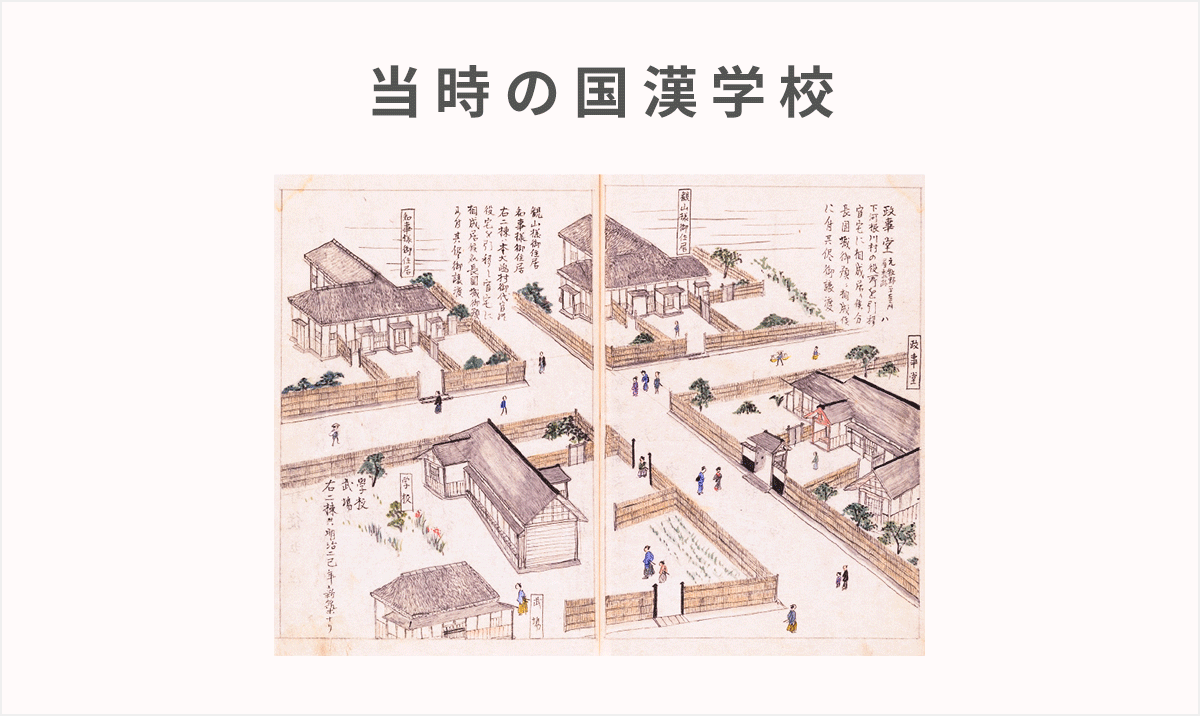

小泉純一郎政権が発足した2001年、流行語大賞となったのは「米百俵の精神」でした。米百俵の精神とは、明治初期に戊辰戦争で敗れ焦土化し、困窮していた長岡藩に対して、三根山藩から支援のために百俵の米が贈られた際の故事です。現代の副知事に相当する大参事の職にあった小林虎三郎は、分配を求める藩士たちの声を押し切り、 「百俵の米も、食えばたちまちなくなるが、教育にあてれば明日の一万、百万俵となる」と説き、米百俵を売却した代金を「国漢学校」と呼ばれる教育機関の建設資金につぎ込みました。この故事は第二次世界大戦中の1943年に発表された文豪・山本有三による戯曲を通じて全国に広まり、戦後においても教育の重要性が国民の価値観として共有され、復興の支柱となっていきました。

「ネオ米百俵の精神」の考え方

ご紹介した「米百俵の精神」は現代の私たちにも示唆を与えてくれます。

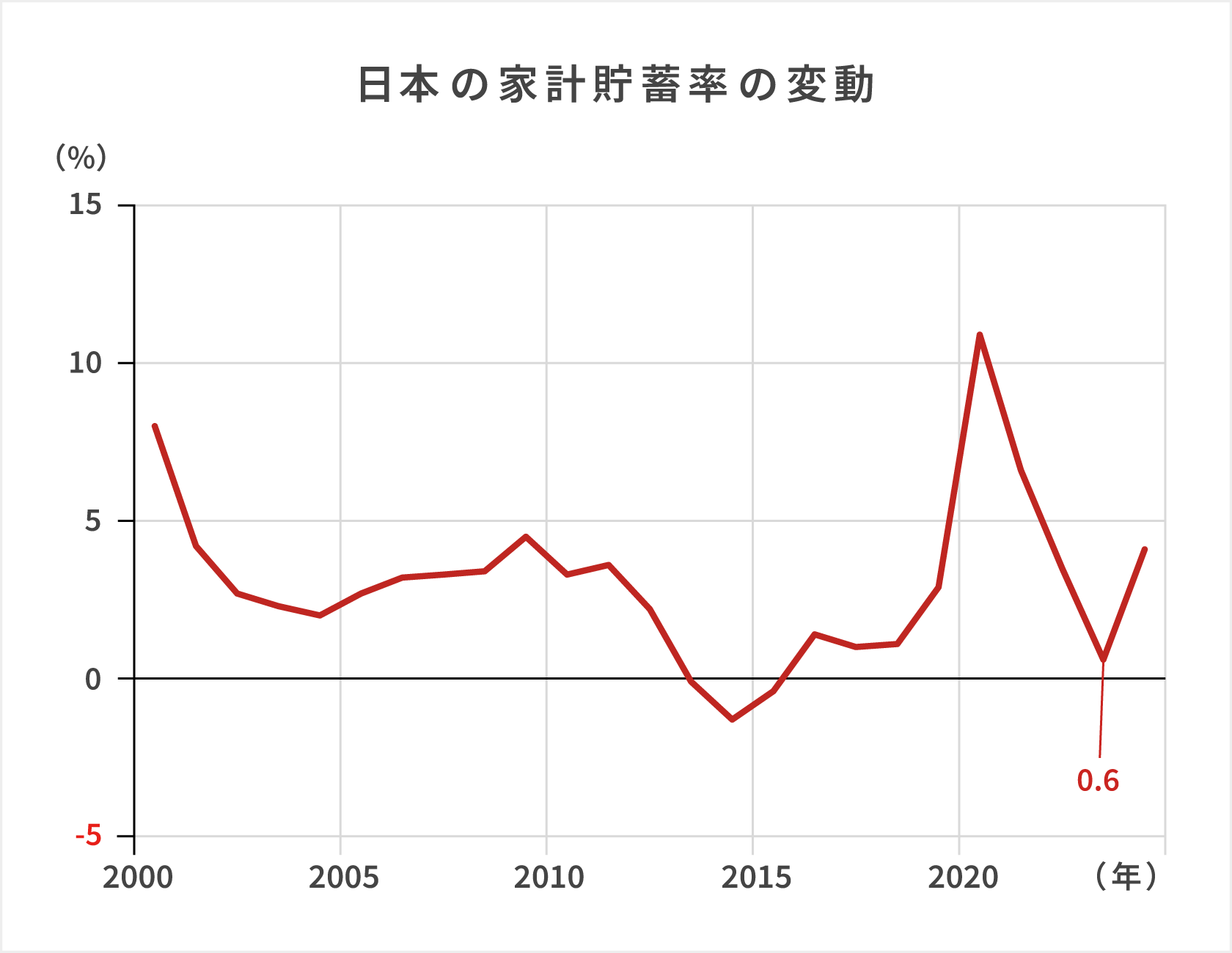

日本の家計貯蓄率は1970年代までは欧米諸国に比べて高い水準でしたが、近年は低迷しています。2023年には+0.6%と非常に低く、これはインフレ(物価上昇)による生活費増加や、高齢者の割合増加に伴う貯蓄の取り崩しが影響しています。

老後のための資産形成は必要な一方で、単に私たちが節約するだけでは社会全体の所得が落ち込み、経済が縮小する「合成の誤謬(ごびゅう)」が生じることも経済学では広く知られています。資産形成を行うには、まず所得を増やすことが重要です。「米百俵の精神」では苦しい状況にあっても将来を担う子どもたちへの教育に主眼が置かれました。現代においては、子どもたちだけではなく、稼ぐ力をさらに高めるためにも働く世代のリスキリングへの支出の重要性が増しています。「米百俵の精神」の現代版ともいうべき「ネオ米百俵の精神」が今求められているのかもしれません。

まとめ

「米百俵」の故事は、苦しい状況にあっても未来のために学びや成長に投資することの大切さを教えてくれます。インフレ等が家計を圧迫している近年の日本においても、個人が所得を増やす手段として、リスキリングによって知識やスキルを習得する重要性が増しています。そしてリスキリングにより企業の人的資本が高まることは、国や企業の競争優位性を高めることにも繋がります。「ネオ米百俵の精神」を心にとめて、未来の自分への投資を始めてみてはいかがでしょうか。学び続けることが、豊かな未来への鍵となります。

編集協力:野村證券株式会社 投資情報部 山口 正章

編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部

記事公開日:2025年6月27日