従業員のウェルビーイング向上は日本企業の喫緊の課題

このコラムのシリーズでは、第1回でウェルビーイングの意味やウェルネスとの違い、第2回で個人のウェルビーイングを高める方法、第3回では、経営者やマネージャーが従業員のウェルビーイングに関心を持つべき理由を解説しました。4回目になるこのコラムでは、国際調査が示す職場のウェルビーイングの内外格差や、職場のウェルビーイング向上が日本企業の喫緊の課題となっている要因について説明します。

従業員のウェルビーイングに対する内外の関心度の差

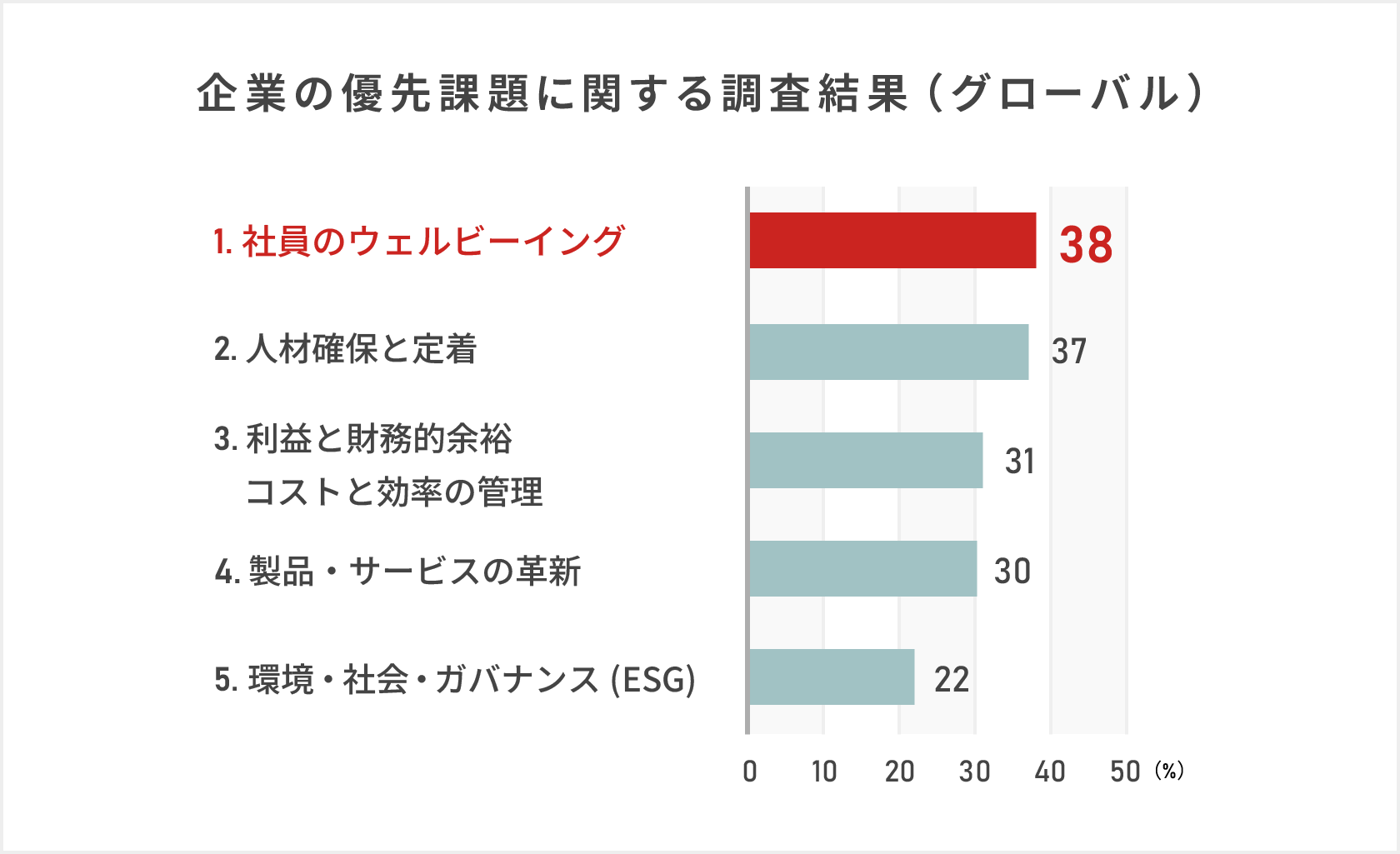

日本と海外で職場のウェルビーイングに関する企業経営陣の関心に差があるのでしょうか。 保険会社のAon(エーオン)が、46ヵ国の企業1,100社の人事担当役員に対して行った経営の最優先課題に関する調査 を見てみましょう。

グローバルではウェルビーイングが最優先課題

まず 、全世界の企業の回答をまとめた結果(以下、グローバル)では、優先課題の1位は「社員のウェルビーイング」となり、2位が1ポイント差で「人材確保と定着」でした。

出所:エーオン2022-2023グローバルウェルビーイングサーベイレポート より野村ホールディングス ファイナンシャル・ウェルビーイング部作成

「社員のウェルビーイング」が1位になったことは、ウェルビーイングが企業経営へ与える効果(詳細は第3回のコラムを参照)に世界の多くの企業が気付き、経営に取り入れ始めていることを示しています。

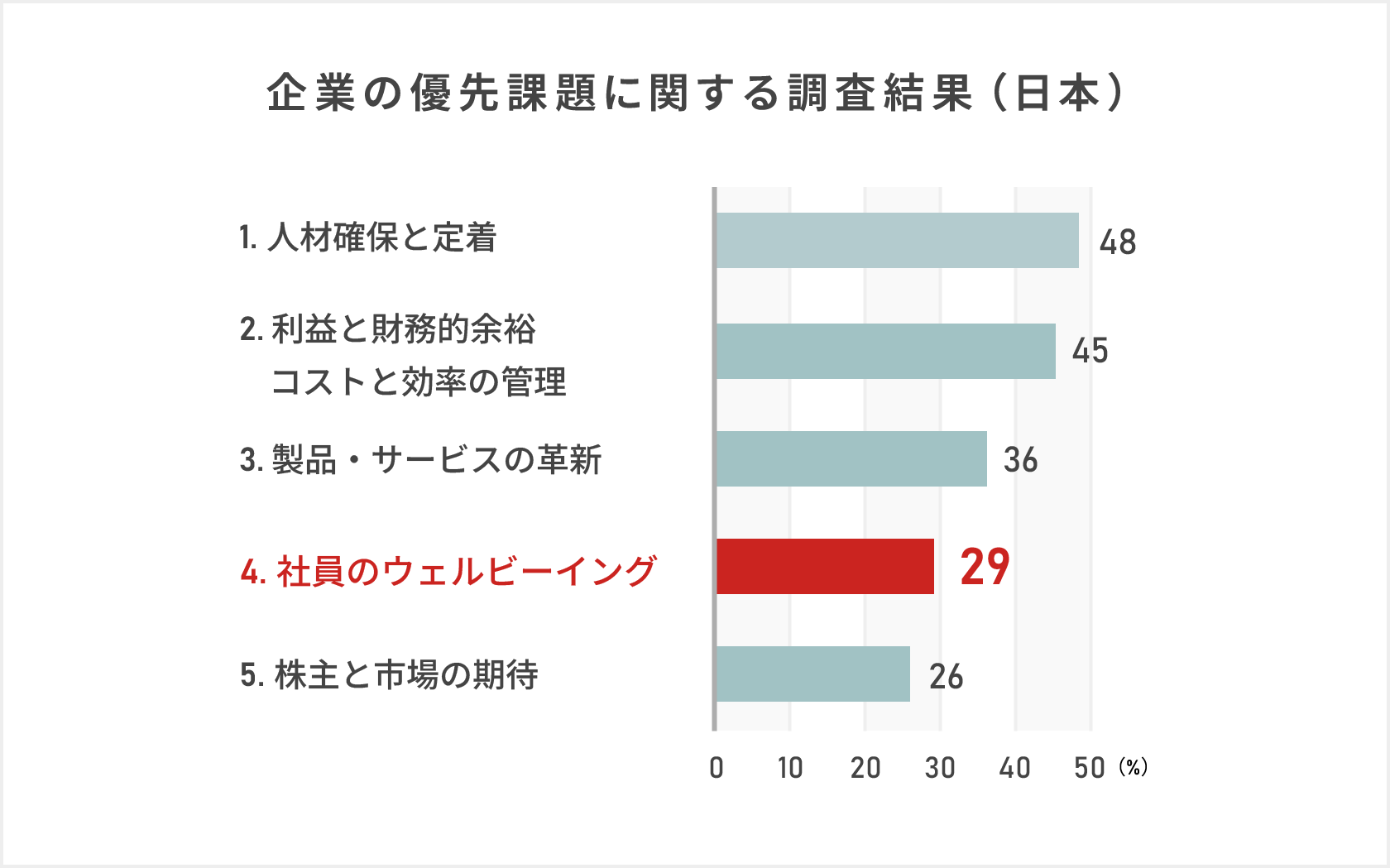

日本ではウェルビーイングは4位の課題

次に、対象を日本企業に限った結果では、「社員のウェルビーイング」は4位にとどまり、「利益と財務的余裕、コストと効率の管理」や「製品・サービスの革新」より順位が低い結果となりました。「人材確保と定着」が1位になっていることから、日本でも従業員の処遇が重視されていることは分かりますが、ウェルビーイングという新しい考え方への理解は、海外ほどは広まっていないようです。

出所:エーオン2022-2023グローバルウェルビーイングサーベイレポート より野村ホールディングス ファイナンシャル・ウェルビーイング部作成

5位の課題に見られる内外の違い

グローバルと日本の結果の中でもう一つ注目される点は、5位に挙げられた課題の違いです。グローバルでは、5位は「環境・社会・ガバナンス(ESG)」であるのに対し、日本は「株主と市場の期待」が入っています。この違いは、海外では経営の課題として株主の利益のみならず、従業員や取引先、地域社会の利益まで関心が広がっている企業が増えていることを示唆しています。その背景には、「株主資本主義」から「ステークホルダー資本主義」への変化が、海外は日本と比較して進んでいることがあると見られます。

以上の調査が示す内外企業のウェルビーイングに対する関心の差は、実際に、従業員のウェルビーイングに影響を与え、内外格差を生み出しているのでしょうか?次に、この点に関する国際調査を見てみましょう。

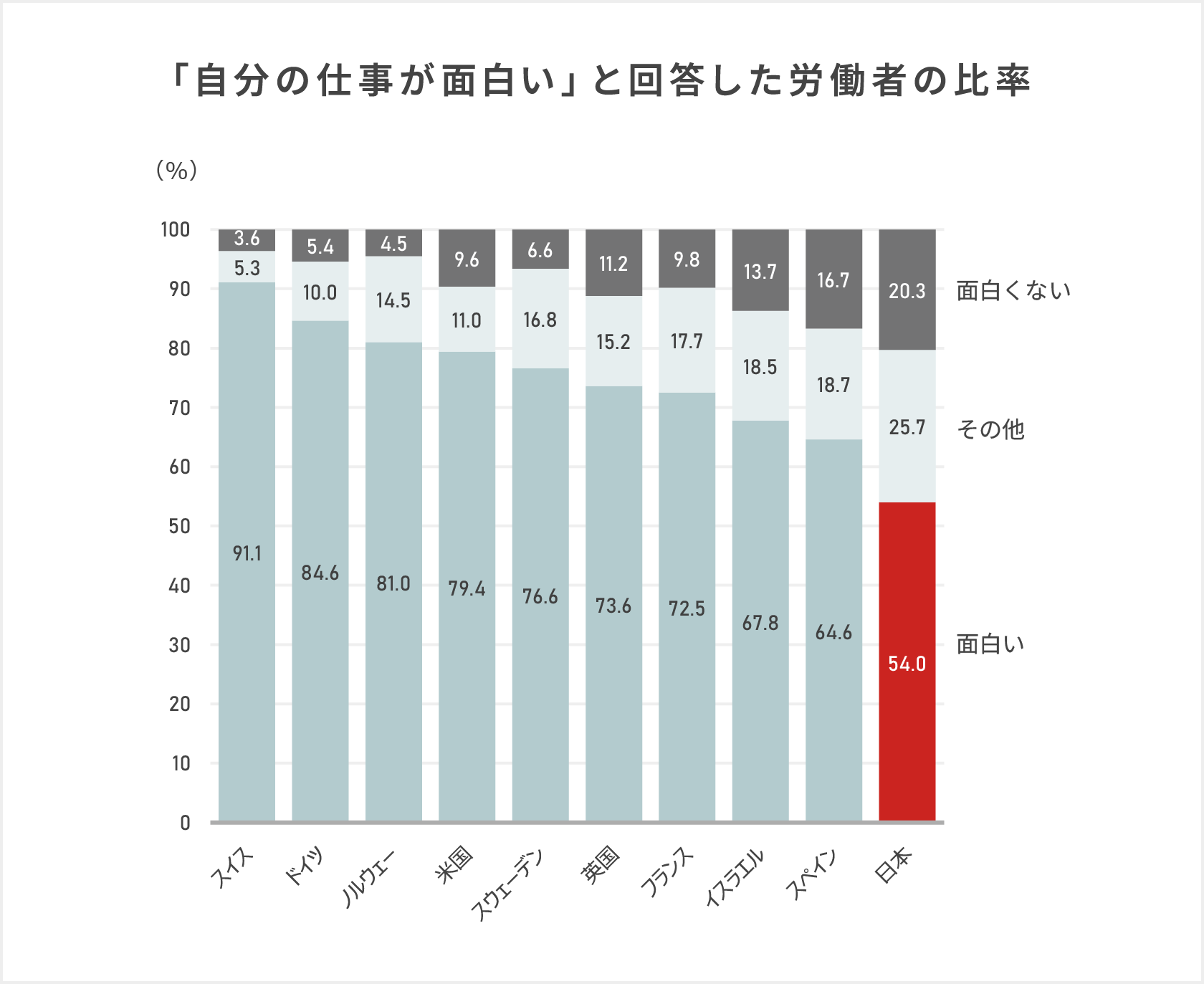

「仕事が面白い」と思う労働者の比率に関する国際調査

職場のウェルビーイングに関する国際調査では、日本の成績 は、残念ながらあまり良くありません。その一例として、早稲田大学の明日山陽子研究員による仕事の面白さの決定要因に関する研究 を紹介しましょう。

明日山氏は、日本や米英独などの高所得国10ヵ国を対象として、「仕事が面白い」と感じる労働者の割合と国ごとの差の要因を調べました。この「仕事が面白い」と感じるかどうかは、第3回のコラム で紹介した「キャリア・ウェルビーイング」の重要な要素に当たります。

結果は、下の図が示すように、「仕事が面白い」という回答の割合は、スイスが最も高く91.1%に達しました。2位のドイツは84.6%、3位のノルウェーが81.0%であったのに対し、日本は54.0%と10か国中最下位となり、9位のスペインとの間に約10%ポイントの大きな差がついています。

出所:明日山陽子 「仕事の面白さの決定要因:日本とその他高所得国の比較」 東京大学社会科学研究所 『社会科学研究』 第75巻(2024年3月14日発行) 、Yoko Asuyama ” Determinants of job interestingness: Comparison of Japan and other high-income countries” Labour Economics, Volume 73, December 2021, 102082より野村ホールディングス ファイナンシャル・ウェルビーイング部作成

また、「仕事が面白くない」との回答者は、日本の従業員は20.3%と10ヵ国中で最も多く 、スイス(3.6%)の5.6倍、米国(9.6%)の2.1倍に達しています。 日本の労働者のウェルビーイングの低さが目立つ、残念な結果と言えます。

職場のウェルビーイングが日本で低い要因

それでは、日本の労働者が、仕事に面白さを感じにくい要因は何でしょうか?明日山氏の分析では、「興味関心のマッチ」や「社会的意義」など、分析の中で取り上げた仕事の面白さに影響を与える要因の全てにおいて、日本は他の9か国平均を下回りました。中でも、仕事の「自律性」(特に仕事の独立性)の低さが、他の9か国平均との差に大きな影響を与えているとのことです。

この仕事の「自律性」は、人間関係とチームワークが重視される日本の職場では、関心が持たれにくい要素ではないでしょうか。労働者一人一人の判断や裁量で行える業務の範囲が限られれば、労働者が自らの強みを発揮し、スキルを高め、達成感や自己の成長を感じる機会が乏しくなってしまいます。結果として、業務に面白みを感じることが難しい状態が、日本の職場に定着している可能性があります。

職場のウェルビーイングがマクロ経済へ与える影響

明日山氏の調査が示す日本の職場における低いウェルビーイングは、マクロ経済の視点においても、日本経済に対して悪影響を与えている可能性があります。その一例は、日本の労働生産性が諸外国と比較して低いことです。公益財団法人日本生産性本部が推計したOECD加盟諸国における日本の労働生産性(就業者一人当たり)の順位は、2023年は38か国中32位でした(注)。

(注)公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較2024」

日本の労働生産性の低さに関する従来の議論では、ITの活用度の低さなどが要因として挙げられてきました。しかし、第3回のコラムで紹介したソーニャ・リュボミルスキー・カリフォルニア大学教授等の研究は、ウェルビーイングが労働者の生産性や創造性に大きな影響を与えることを示しています。これを踏まえれば、内外の労働者のウェルビーイングの格差が、労働生産性の格差につながっている可能性は十分に考えられます。

以上で紹介した国際比較調査では、日本の成績は残念ながら良くありません。しかし、今後、職場のウェルビーイングに関心を持ち、その向上に取り組む日本企業が増えれば、仕事を面白いと感じて生き生きと働く従業員の割合は高まるでしょう。その結果、日本の労働生産性や経済・社会全体にも好影響が及ぶと考えられます。第1回のコラムにおいて、国連が実施する世界幸福度調査では日本のウェルビーイングの水準が他の先進国を下回ることを紹介しました。職場のウェルビーイングの向上は、このスコアの改善にもつながるかもしれません。

ウェルビーイング向上が日本企業の喫緊の課題である3つの要因

これまで国際比較の点から、日本企業のウェルビーイングに対する取り組みの遅れを取り上げてきました。しかし、その状態は今後、改善してゆくと予想されます。なぜなら、日本の社会情勢や国際資本市場の潮流を踏まえると、日本企業は今後、従業員のウェルビーイング向上に本腰を入れて取り組まざるを得ないからです。

その要因として、第一に、若年人口の減少に伴う人材採用の困難化、第二に、人的資本投資に関する国際的な開示要求、第三に、専門人材の育成と幹部登用の必要性、の3つが挙げられます。

第一の要因に関しては、国内では少子高齢化と若年層の採用競争の激化が、今後も予想されます。優秀な人材を採用するためには、企業は、キャリアアップのための社内制度や福利厚生制度の拡充など、従業員のウェルビーイングの向上につながる施策を進める必要があります。この状況は、都市部の大企業に限らず、若年人口の減少が都市部より著しい地方部とそこにおける中小企業に一層当てはまると考えられます。

第二の要因として、人的資本に関する情報の開示が上場企業に対して求められていることが、挙げられます。国際資本市場の潮流として、有価証券報告書における非財務情報の開示やESGのS(Social:社会)への関心が高まっており、日本でも、2021年の東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードの改定によって、人的資本投資の開示が盛り込まれました。この人的資本の開示内容には、人材版伊藤レポートが示すように、従業員のエンゲージメントやウェルビーイングに関する項目が含まれています。

第三の要因は、日本企業において、専門人材の育成と幹部登用の必要性が高まっていることです。企業活動のグローバル化やIT技術の発達により、マーケティングやシステム、セキュリティ、法務、人事等の様々な分野において、近年、高い専門性を持つ人材を採用・育成し、幹部に登用する必要性が増しています。そのため、キャリア・ウェルビーイングの考え方に基づき、従業員の価値観を考慮したキャリア形成や能力に基づいた評価・報酬体系の整備、スキルアップの支援に、日本企業は取り組まなければなりません。

以上の3つの要因から、日本では、企業規模や都市部・地方部を問わず、従業員のウェルビーイングの向上が経営上の喫緊の課題になっていると言えます。今後、向上のための取り組みを始めた企業が効果を上げ始めれば、ウェルビーイング重視の流れが日本企業の間で予想を上回るペースで広まる可能性があると考えられます。

まとめ

この記事で紹介した国際調査が示すように、現時点では、日本企業において経営陣のウェルビーイングへの関心度と従業員のウェルビーイングの水準は、海外の主要国との比較では低い模様です。残念な結果ですが、裏を返せば、これらの調査は日本企業には大きく変わるポテンシャルがあることを示しています。今後、職場のウェルビーイング向上に取り組む日本企業が増えれば、多くの従業員の幸福度が高まるだけでなく、日本企業の生産性と創造性、そして社会全体のウェルビーイングに好影響が及ぶことが期待できるのではないでしょうか。

文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部 岡田 公現

更新公開日:2025年10月28日

- 〈vol.1〉“ウェルビーイング”とは?意味や重要性、“ウェルネス”との違いを解説

- 〈vol.2〉個人のウェルビーイングの高め方 日米の研究が教えるノウハウと診断ツールを紹介

- 〈vol.3〉従業員のウェルビーイングが企業経営において重要な理由

- 〈vol.4〉従業員のウェルビーイング向上は日本企業の喫緊の課題