2023.08.24 NEW

日本株式を30年見続けた「達人」が占う市場の行方 渡部清二【後編】

撮影/竹井俊晴

東京証券取引所がPBR(株価純資産倍率)1倍を割る企業に改善を要請するなど、日本の株式市場が変化しつつあります。一方で2024年には新NISAも始まり、投資家のすそ野は広がっていきそうです。野村證券出身で「複眼経済塾」塾長の渡部清二さんに、自身の考える「テンバガー」(株価が10倍になった銘柄、なりそうな銘柄)の探し方や、独自の銘柄分析の手法について聞きました。

テンバガーを「四季報」を使って探す

- 渡部流のテンバガーの探し方のコツはありますか。

-

私は長年にわたって「会社四季報」(東洋経済新報社)を毎号読破してきました。四季報のよい点は過去が検証できる点です。一度、過去の四季報を入手して、実際に株価が10倍になった銘柄が、10倍になる前にどういった状態だったのか調べてみるとよいでしょう。

長年そういった分析を続けてきた結果、テンバガーを探すために狙うべきは上場している株式の中で相対的に時価総額が小さく、かつ今後の業績の伸びが期待できる中小型成長株だと考えています。一方、テンバガーにならないまでも株価の伸びが期待できる銘柄には、業績がV字回復している業績回復株があります。私はまずこの2つを探すべきだと思います。テンバガーの言葉を生み出した米国の投資家、ピーター・リンチ氏も、中小型成長株、業績回復株を狙うべきだと言っています。

業績回復株は、経済が落ち込んだ後に出現するので、常に市場に存在するわけではありません。2023年はコロナ禍が落ち着いて、経済が活況を取り戻しつつあるため、業績回復株が出現してきています。

一方、常に市場に存在するのは中小型成長株です。私は中小型株をスタート時点(成長前)の時価総額の上限が300億円以下と定義しています。成長株を選ぶ際は企業の売り上げの伸び、増収率を見ます。この観点から、増収率20%を継続的に達成している銘柄を投資対象に選びます。20%の増収を繰り返すと、4年で売り上げが2倍になります。

そして、過去にテンバガーになった中小型成長株の条件を検証してみたところ、その多くがオーナー企業、つまり大株主に創業経営者や同族の経営者がいる企業でした。ソフトバンクグループや、ファーストリテイリングなどが筆頭格ですね。

ソフトバンクグループの孫正義氏やファーストリテイリングの柳井正氏のように、企業が巨大になっても20%を超える株式を保有しているのはすごいことだといえます。マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏やアマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏といった経営者の個人資産が日本円で10兆円を超えることなどが話題になりますが、それと同じようなことが日本でも起きているといえます。

- 前編では、東京証券取引所のPBR(株価純資産倍率)改革について聞きました。対比して語られることの多いPER(株価収益率)についてはどう考えるべきでしょうか。

-

個人投資家の一部は、PERが高いと株価は割高で「売り」、低いと割安で「買い」だと考えがちです。しかし、私が機関投資家向けのセールスをやっていた時、PERが高いということは、収益に対する期待値が高いから「買い」で、低いと期待値も低いから「売り」という真逆の発想で動くこともありました。

このため、PERの低い銘柄ばかり狙っても期待するリターンは得られないと私は考えています。機関投資家への株式の営業を担当していたころ、あるファンドマネージャーが「A社とB社、どちらかの株式を買わなければいけないのであれば、私は迷わずPERの高い銘柄を買う。なぜなら期待値が高いからだ」と話していたのを覚えています。

成長企業を見つけ出す指標「PEGレシオ」

- 渡部流の銘柄選定の手法を教えてください。

-

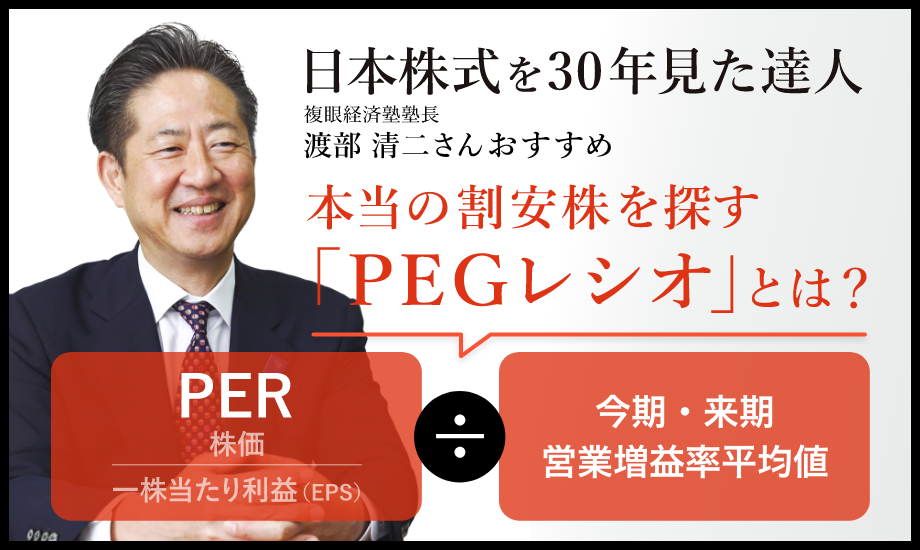

一方、業績がすでに好調なのにPERが低い銘柄は、割安であり「買い」です。これを測るための指標がPEGレシオというものです。Pは株価(Price)、Eは利益(Earnings)、Gは成長率(Growth)で、PERを成長率で割ることによって算出される数値です。成長率はいくつかの指標がありますが、複眼経済塾では今期と来期の営業増益率の平均を使っています。

-

PERが20倍で、成長率が10%であれば、PEGレシオは2倍になります。PERを成長率で割ることで、成長率1%当たりのPERが算出できます。すべて基準が統一されるので、PEGレシオが検討対象銘柄の全体平均より下回っていれば割安といえます。

複眼経済塾では独自ルールとして、減益や赤字である場合の成長率は「0」とします。さらに、先ほど話したように、オーナー経営者がいる企業であればよりよいと考えます。

もう一つ、PSR(株価売上高倍率)という指標も重要です。時価総額を年間売上高で割ったものですが、私は1倍を切っていれば非常に割安、1~4倍の場合は割安といえると考えています。投資するにあたって、銘柄の時価総額を押さえておくことは大切です。PSRは時価総額のことを考えるうえでもよい指標となります。

これは余談ですが、株主優待を考える上で、「ライス・オン・エクイティ=ROE」という独自の投資指標を考案してみました。この指標は投資1万円当たりでどれだけの重さのおコメを株主優待で手に入れられるのかを示したもので、その数値が高いほどおトクにおコメを手に入れることができます。以前、そういった銘柄をリスト化してみたことがあります。

一般的に言われる手法とは少し違った切り口を持ち込んで、楽しみながらやってみるとよいのではないかと思います。私たちも塾生の知的好奇心を刺激しつつ投資してもらえるよう、様々な見方をお伝えしています。

「持株会」の次に何を買うか

- 上場企業勤務で、自社の持株会で株式を積み立てている人はどうアクションすべきでしょうか。

-

自社株だけに投資して資産形成するより、様々な業種に投資したほうがよりリスクを低減できます。本来であれば自社と全く異なる業界や企業の株式も買ってみるべきだと思います。

例えば金融機関やメーカーに勤めているのであれば、新NISAを活用して鉄道会社の株式を買うといった考え方もよいかもしれません。鉄道は通勤などで日常的に利用しますし、景気動向に業績が左右されにくい。「ディフェンシブ」な考えに基づく投資といえるかもしれません。

新興のIT企業に勤めているのであれば、古くからある老舗企業の株式を買ってみるといった考え方もできそうです。株式投資に慣れていない人はなるべく深く考えず、自分が応援したい企業の株を買う、というようなシンプルな発想で株式を保有してみるのがよいのではないかと思います。それが経済や市場を学ぶきっかけになるでしょう。

※この記事は、2023年7月現在の情報に基づくものです。

- 「複眼経済塾」塾長

渡部 清二氏 - 筑波大学第三学群基礎工学類変換工学卒業。1990年に野村證券入社、中堅企業や個人投資家向けの資産コンサルティングや機関投資家への日本株セールスに従事し、2013年に退社。翌年、「四季リサーチ」を設立、代表取締役に就任し、国内外の機関投資家へ投資情報の提供を始める。2016年、複眼経済塾設立。代表取締役・塾長として、個人投資家向けの講義やワークショップを実施している。

【関連リンク】

本コラムは渡部清二さんの株式投資に対する基本的な考え方などについて、ご参考としてお送りするものです。また、本コラムで取り上げられた株式投資の基本的な考え方などについては、あくまで渡部清二さん個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。あらかじめご承知おきください。なお、資料の内容等は野村證券において確認したものではなく、また、将来変更される場合があります。銘柄の選択や投資の最終決定にあたっては、ご自身でご判断ください。