2023.09.15 NEW

藤野英人「インフレ時代の投資マインド 節約・貯蓄発想はもう通用しない」【前編】

撮影/竹井俊晴

レオス・キャピタルワークス

代表取締役会長兼社長 CEO&CIO

藤野英人氏

野村投資顧問(現:野村アセットマネジメント)、ジャーディンフレミング(現:JPモルガン・アセット・マネジメント)、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントを経て、2003年レオス・キャピタルワークス創業。中小型・成長株の運用経験が長く、ファンドマネージャーとして豊富なキャリアを持つ。投資信託「ひふみ」シリーズ最高投資責任者。投資啓発活動にも注力する。東京理科大学上席特任教授、叡啓大学客員教授、淑徳大学地域創生学部客員教授

投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークスの創業者である藤野英人さん。2023年4月25日、同社は東京証券取引所グロース市場に上場しました。ひふみシリーズと国内外の年金基金運用等の合計である運用残高は、1.2兆円を超える規模になりました。投資啓発活動も行う藤野さんに、ビジネスパーソンがこれからの投資をどのように考えるべきか、聞きました。

- 上場して数か月経ち、どんな変化を感じますか。

-

当たり前のことですが、毎日自分の会社の株価がついていることが新鮮ですね。上がったらうれしいし下がったら悔しく思うこと自体、今までにない新鮮な体験です。

僕はこれまで何千、何万社と会社訪問して企業を調査し、株式投資をしてきたわけですが、自分の会社の株価と向き合うのは当然初めてのことです。すべての企業を自分事として見ていたつもりだけど、やはり自分の会社となるといろいろな感情がわいてきて難しいものだとわかりました。

僕が、経営者の方にお会いするとき、いつも言っていたことがあります。それは、株価は矛盾した2つのメッセージを常に出しているということ。株価は常に正しい。もうひとつは、株価は常に間違っている。

-

正しさというのは、株式はマーケットの中で取引されていて、パブリックな価格がついているということ。

間違っている、というのは、株価は本当の企業価値とぴったり一致していることはなく、また、正しい一つの点にとどまっているということもない。

「企業経営者はこの2つの観点で自社の株価をみて、 今ついている株価に真摯に向き合ってください」と言ってきました。今なぜこの株価なのか。実態とどのくらい乖離しているのかを考えるのが経営者の仕事です。

そして今、自分のなかにもう一人の自分がいて、同じことを言い聞かせています。「藤野さん、株価は2つのメッセージがあってね…」って(笑)。

これは僕の強みでもあると思っていますが、僕自身、ファンドを運用する責任者であり、自分が創業した会社の経営者でもある。企業の社長と、目線が同じなんです。

今までお会いしてきた経営者の方と僕がこれまで違ったのは、こちらが上場していなかったこと。今は経営者であり、同じ上場企業の社長であり、運用責任者でもある。ものすごくフラットに話せるようになったと感じています。

- 上場企業に勤める社員でもあり、これから投資をしようと思っている人は、今の時代をどうみるべきでしょう。

-

今は日本の歴史の大転換だと知ってほしいですね。それは、デフレからインフレの転換です。

僕は1990年に社会人になりました。そのころまでは日本はインフレで、お金の価値が下がる一方、モノの価値は上がっていってました。ですので、たとえ借金してでも不動産か株式を買うんだという感覚をまわりが持っていたんです。経営者も社員も“インフレ脳”だったんですね。

その傾向は1990年頃から変調をきたし、1990年代半ばからは日本の経済はデフレへと移行しました。現金の価値が上がり、不動産や証券を含めてモノの価値が下がる時代が約30年続いたんですね。デフレになってからもインフレ脳を持ち続けた経営者は、倒産するか会社を売却するかでした。

ところが1990年代の前半、まだインフレのピークだったときに、デフレを予想して動いた経営者たちがいました。ニトリやサイゼリヤ、100円ショップなど低価格で品質のよい商品を提供する企業が台頭し、日本を代表する大企業へと変貌していきました。

そして2020年、新型コロナウイルスの流行がきました。コロナの間は様々なものの需要がなくなったので、インフレかもデフレかもよくわからなくなったのですが、コロナが明けた今、インフレが2020年頃からすでに始まっていた可能性に気が付いたはずです。

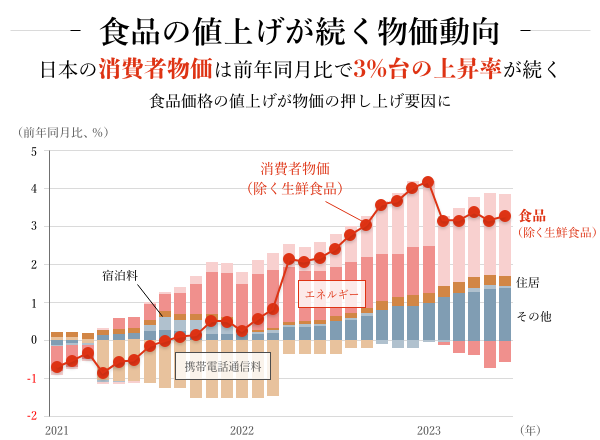

- 確かに、特に食品を買うときに、ずいぶん値段が上がったなと実感するようになりました。

-

インフレに突入したと言い切れるわけではありませんが、はっきり言えるのは、インフレ時代が来たということが正解であるならば、これまでのルールは逆であるということ。節約してお金を貯めるのがデフレ時代の勝ち筋だったのですが、インフレ時代は、何かに投資をしないと勝てない。せっかく持っている現金の価値は下がってしまいます。

僕はかなり確信しているのですが、10年後、日経平均株価は10万円になってもおかしくない。それを言うと、藤野さん強気ですねと言われるのですが、違います。

経済には2つの成長があり、実質と名目があります。名目成長率は、実際に市場で取引されている価格に基づいて推計されます。実質成長率はインフレをのぞいた部分の成長であり、体感値に近いです。

日経平均10万円というと今の株価の約3倍ですが、3倍の成長を体感できるようになるかというとわかりません。これは議論すると長くなりますが、株価が名目成長率に影響を受ける可能性があるからです。

現金が目減りする実感はますます強くなるでしょう。ファーストフードのハンバーガーのセットやチェーン店の牛丼が1食1500円や2000円になっても不思議はありません。アメリカやイギリスでは実際にそういった感覚になっているかと思います。

事実、10年前、チェーン店の牛丼は一杯300円前後でしたが、今は500円くらいします。将来は1500円や2000円になることも想像はできます。

卵の値上がりは、鶏インフルエンザの影響もありますが、そもそも以前のような低価格で売っていては養鶏場の人たちは生活していけません。牛乳もそうです。

※グラフは消費者物価上昇率の品目別寄与度を示す。データは月次で、直近の値は、2023年6月、エネルギーは電気、都市ガス、プロパンガス、灯油及びガソリン代。住居は家賃、設備修繕、維持費。出所:総務省、野村證券経済調査部より野村證券投資情報部作成

※グラフは消費者物価上昇率の品目別寄与度を示す。データは月次で、直近の値は、2023年6月、エネルギーは電気、都市ガス、プロパンガス、灯油及びガソリン代。住居は家賃、設備修繕、維持費。出所:総務省、野村證券経済調査部より野村證券投資情報部作成

-

ロシアのウクライナ侵攻によりモノの供給が滞っていることもインフレの理由ですが、では戦争が終わったらどうなるか。僕はますますインフレになると考えています。ウクライナには世界中から復興のためのお金が集まり、復興に必要な物資の需要が高まるでしょう。建築に必要なセメントなどの資材、コンピューターも必要になるので半導体も足りなくなる。

つまり、僕らはモノの値段が上がる時代にいる。またデフレに戻りそうな要素があまりないのです。

- 私たちの収入面はどうなりますか。

-

モノの値段が上がるのが先で、給料は遅れて上がってくるでしょうね。これがインフレの厳しいところです。

しかも、東京と地方ではまるで違う国のように事情が変わっていくと思います。東京にはますます人口が集中するでしょう。地価は今も高いですが、もっと上がり、食費などの生活コストも上がっているので苦しい。しかし仕事はいくらでもあるという状態になるでしょう。

地方は生活コストは安いですが、少子化の影響を受けて人手不足が深刻になり、仕事がない。今、イギリスはまさに国全体は不況なのに、ロンドンは地価が高騰して仕事は豊富にあるという状態です。イギリスで起きていることが、日本でも起こりうると見ています。

-

さて、どうやって戦うか。ちょうどこのタイミングで、政府が新NISAを出してきました。

年金もインフレになると年金積立金の運用リターンは上がるはずですが、個人にとっては年金だけでは老後資金が足りない可能性があります。そこで、政府が個人の投資を長期にわたってバックアップするから、老後資金は自分で運用してつくりましょう、というのが新NISA制度の狙いだと思います。

これが、インフレヘッジになる可能性は高いです。新NISAを使って投資した人とそうでない人の格差は大きくなるでしょうね。インフレ時代には、よほどのことがない限り、新NISAを使って積み立てで運用するのが得策になると考えています。

そう主張するといつも言われるのが、「生活が苦しいから積み立てができません」と。そのお気持ちはわかりますが、苦しいからこそ頑張って少しでも積み立てすることで、将来の助けになるとお伝えしたいです。それをしないと、将来はもっと苦しくなってしまう可能性があります。

- 今、預貯金をたくさん持っているのはシニア層だと言いますね。その層も変わる必要があるでしょうか。

-

もし、預貯金を持っているシニア層が投資せずにいると、インフレ下では彼らの現金資産が縮小しますよね。そしてインフレになると国債が目減りし、将来返す国の借金が減っていく。見えない世代間所得移転が起きるともいえます。

インフレでは、キャッシュを持っている人に見えないように課税するのと同じです。知らないうちに課税されている状態になることを、僕たちのような金融機関は、きちんと伝えなくてはいけないと思っています。

- 現役世代はどのように考えたらいいですか。上場企業に勤めていて持株会だけは入って自社株を積み立ててはいるけれども、他に投資はしていないという人も多くいらっしゃると思います。

-

自分が共感できる会社に勤めているなら、持株会でしっかり投資することで、給料も上がり株価も上がるという経験ができたらいいでしょうね。働くモチベーションも上がるでしょう。

持株会で株式投資に慣れたら、次は他の会社の株式にも投資してみたらいいと思います。株式のいいところは、いろいろと“浮気”できること。100株でも持っていれば、会社のオーナーの一人。転職はハードルが高いけれども、副業をしているのと同じことになります。

- この会社でも働いてみたかったと思うような会社に投資するということですね。

-

はい。富裕層になるための条件をご存じですか。それは、時給換算で働く以外の収入を得るということです。自分の時間を使わずに、お金を稼がなくては富裕層にはなりません。一番いいのは、会社をつくって社員に働いてもらうこと。もうひとつが、投資です。

テスラの株が3倍になったら、イーロン・マスクが持っている株だけが上がるのではなく、たとえ1株でも持っていたら、その株も同じように3倍になるんです。テスラ社の社員が何百万時間と働いた価値を、自分も享受できる。複数の人の“時間に働いてもらう”ということなんです。

(後編に続く)

※個別銘柄に言及していますが、その銘柄または企業の株式等の売買を推奨もしくは運用成果を示唆・保証するものではありません。

※本コラムで取り上げられた株式投資等、投資に関する基本的な考え方などについては、あくまで個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。

【関連リンク】