2025.02.12 NEW

米テック大手「GAFAM」のうち4社が決算発表翌日に株価を下げたのはなぜか 野村證券ストラテジストが解説

GAFAMとも総称され、株式市場に大きな影響を与える米国の大手IT企業であるアルファベット、アマゾン・ドットコム(以下、アマゾン)、アップル、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ(以下、メタ)の5社が2024年10-12月期の決算を発表しました。アルファベット、アマゾン、アップル、マイクロソフトの株価は決算発表翌日に下落しましたが、メタは上昇しました。この背景やディープシークのニュースが与える影響について、野村證券投資情報部シニア・ストラテジストの竹綱宏行が解説します。

AI用半導体の供給不足が株価下落に影響

- GAFAMとも呼ばれる米国の大手IT企業5社が決算発表を終えました。総じてどのような結果でしたか。

-

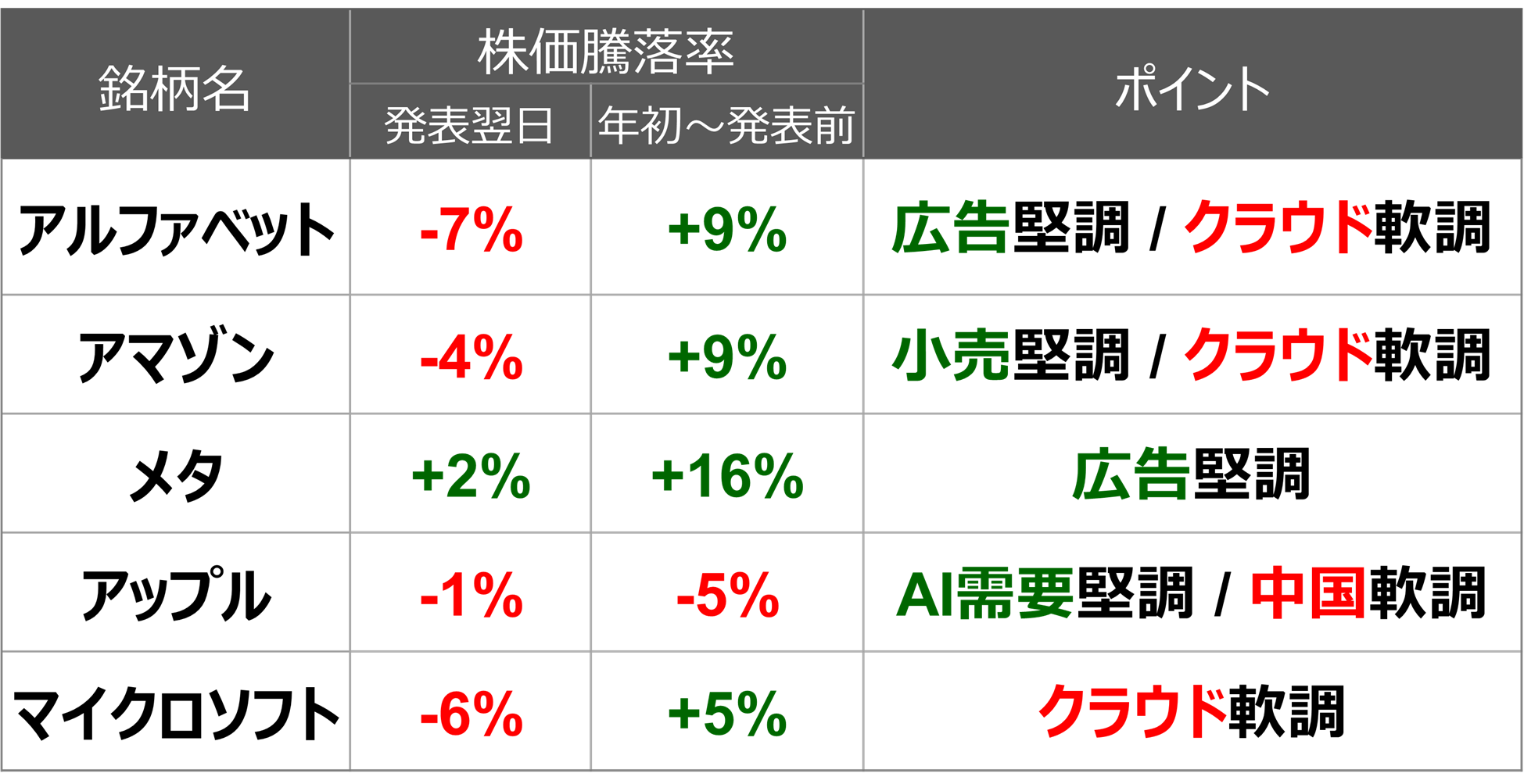

こちらは5社が決算を発表した翌日と、年初から発表前日までの株価騰落率を表したものです。メタを除いた4社については、決算発表を受けて株価が下落しました。

(注)決算発表は各社とも引け後。アルファベットの株価騰落率はA株。ポイントは全てを網羅している訳ではない。ポイントの緑色の文字はポジティブ、赤色の文字はネガティブな内容。株価騰落率(年初~発表前)は、各銘柄の2024年12月31日終値から決算発表当日終値で計算。株価騰落率は少数点第一位以下を四捨五入して表示。

(注)決算発表は各社とも引け後。アルファベットの株価騰落率はA株。ポイントは全てを網羅している訳ではない。ポイントの緑色の文字はポジティブ、赤色の文字はネガティブな内容。株価騰落率(年初~発表前)は、各銘柄の2024年12月31日終値から決算発表当日終値で計算。株価騰落率は少数点第一位以下を四捨五入して表示。

(出所)LSEGより野村證券投資情報部作成

-

しかし、株価の下落は決算の内容が悪かったからとは言えません。アップルを除くと、年初から決算発表日までに株価が上昇していたので、業績はよくてもそれを上回る期待値があったということだと思います。

- 具体的な決算発表のポイントはどこでしょうか。

-

アルファベットの検索広告や、アマゾンの年末商戦でのEコマース、メタのSNS広告が堅調でした。一方で、エヌビディアの新型AI用半導体であるブラックウェルの量産の遅延で、アルファベット、アマゾン、マイクロソフトのクラウド事業が軟調でした。AIへの需要が堅調な一方で、供給が遅れました。

アマゾンは、もしAI用半導体の量産の遅延がなければ、クラウドの業績を伸ばすことが出来たとコメントしました。

アップルは、AIサービスのアップルインテリジェンスへの需要が堅調でした。一方で、アップルインテリジェンスを提供していない中国でのiPhoneの売上高は軟調でした。

- AI用半導体の供給不足があったことが株価下落の原因であり、AIへの需要が鈍化しているわけではないということでしょうか。

-

はい。株式市場の高い期待に応えられなかったポイントは、半導体供給不足など原因がはっきりしており、AIへの需要は高いと言えると思います。

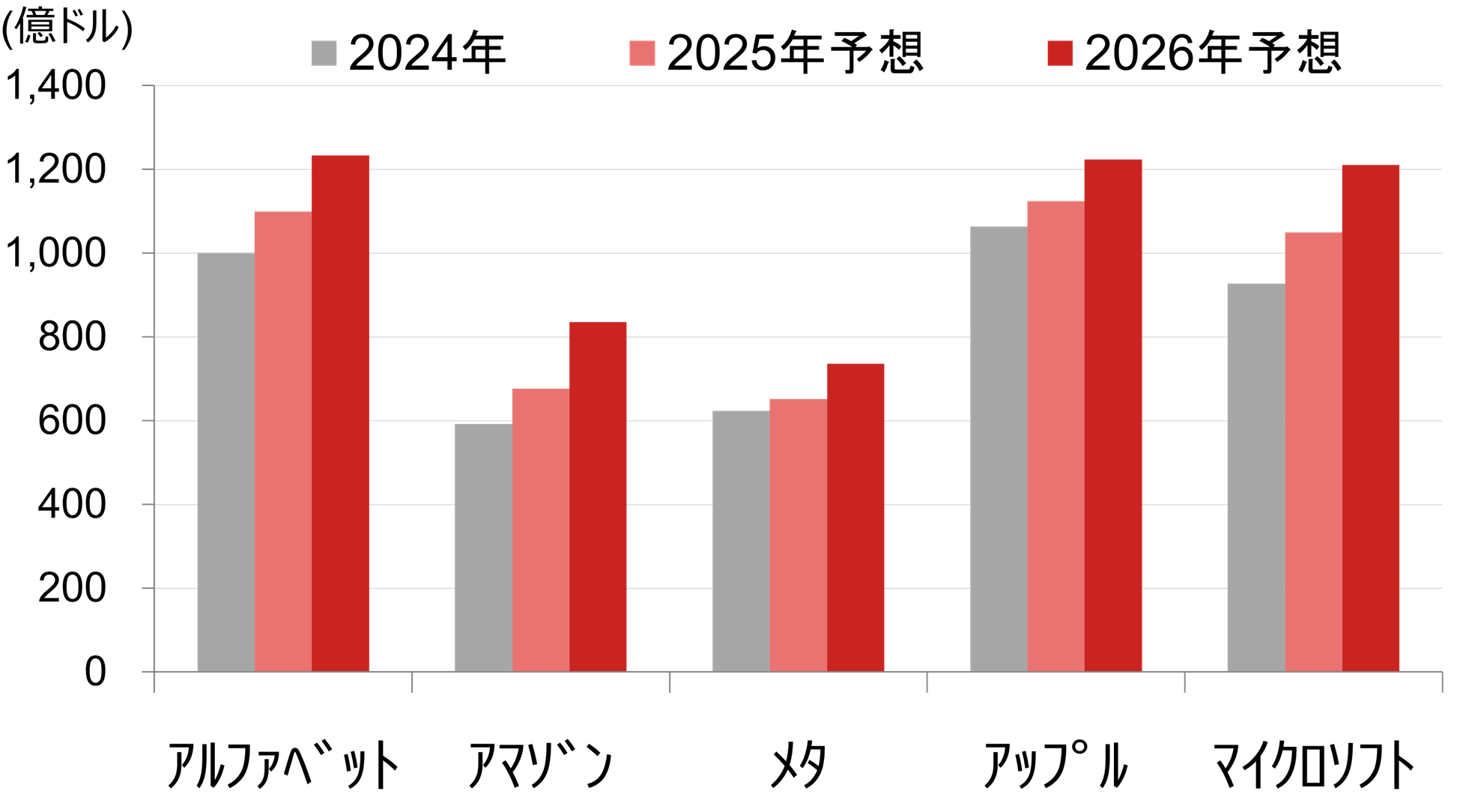

それがわかるのが、5社の2024年から2026年にかけての純利益額の予想の推移です。2025年と2026年は市場予想平均です。5社とも純利益額予想は2024年の実績と比較し、2025年、2026年と右肩上がりであることがわかります。

(注)期間は暦年(1-12月期)で実績の期末値の調整はLSEGによる。予想は2025年2月7日時点のLSEG集計による市場予想平均。

(注)期間は暦年(1-12月期)で実績の期末値の調整はLSEGによる。予想は2025年2月7日時点のLSEG集計による市場予想平均。

(出所)LSEGより野村證券投資情報部作成

-

細かくみると、5社とも2024年から2025年の成長予想よりも、2025年から2026年の成長予想のほうが大きくなっています。AI用半導体供給制約の話が出ている、アルファベット、アマゾン、マイクロソフトを含めて、利益の伸びはやや後ずれしているといえるでしょう。

- 成長は後ずれているものの、長い目で見れば需要を満たす形で業績が伸びていくということですね。

-

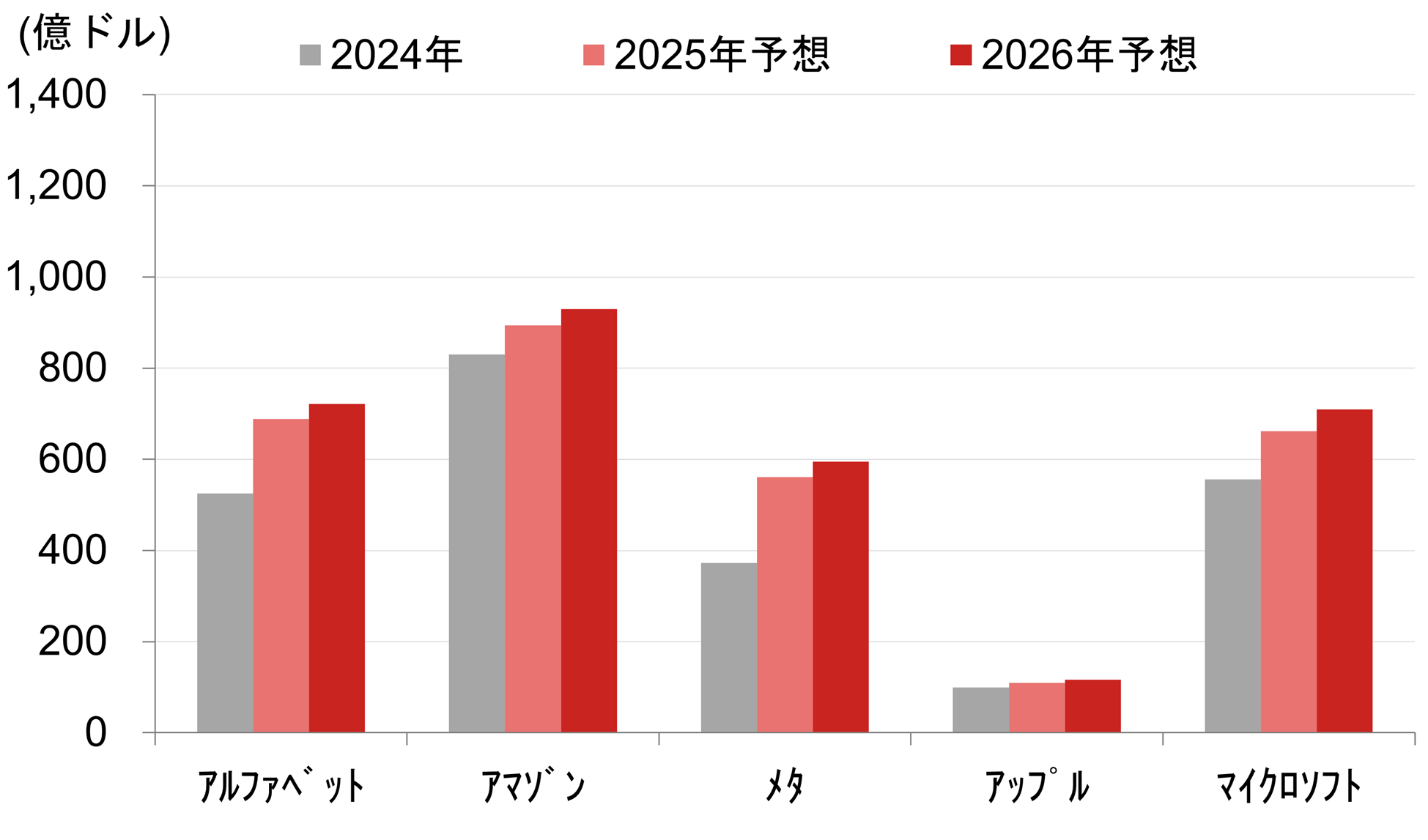

はい。この成長を支えるのが、設備投資です。こちらは設備投資額について、2024年、2025年予想、2026年予想をまとめたグラフです。特にアルファベットやメタは、2024年から2025年にかけての増加額が大きくなっています。前述の利益の図と併せてみると、2025年に設備投資した分が、2026年に利益の増加につながるとみられていることが分かります。2026年の設備投資額についても、2025年の高い水準からさらに増加するとみられています。

(注)期間は暦年(1-12月期)で実績の期末値の調整はLSEGによる。予想は2025年2月7日時点のLSEG集計による市場予想平均。

(注)期間は暦年(1-12月期)で実績の期末値の調整はLSEGによる。予想は2025年2月7日時点のLSEG集計による市場予想平均。

(出所)LSEGより野村證券投資情報部作成

-

アルファベットが公表した、2025年12月期通期の設備投資額は750億ドル、11兆円強と巨額で、市場予想を約3割上回りました。これは非常に大きな投資額で、決算発表から数日経過した2月7日時点でも、まだ市場予想平均は織り込み切れていない状況です。

メタは、2025年12月期通期の設備投資額について、600~650億ドルとの見通しを示しました。中間値の625億ドルは、市場予想を23%上回りました。

最初の純利益額の予想グラフと見比べると、2024年から2025年にかけての伸びが顕著です。当然、設備投資をした後は純利益が増えていくのですから、納得のいく推移です。

ディープシークの影響が出るのはIT企業だけではない

- 1月後半に発表された、中国製AIのディープシークはどのように米国の大手IT企業に影響すると考えられますか。

-

AI産業へ与える影響は大きいと考えています。ディープシークのAIモデルR1は、チャットや検索、分析などのAIツールが利用できるシステムです。重要な特徴は、低コストと低消費電力です。複数の専門的なAIモデルを組み合わせて使用する仕組みであり、利用の際に必要な分野のモデルのみを稼働させるため、消費電力が少なくて済むのです。比較的小規模なモデルを組み合わせていることや、メタのラマ3などのオープンソースモデルを活用していることから、投資額を抑制しサービス価格を抑えています。

しかし、例えば暗号資産のイーサリアムのマージと呼ばれる仕様変更のようなインパクトはないのではないかと考えています。イーサリアムの場合は、消費電力や計算に必要なエヌビディアの半導体が99%以上少なくて済む、という劇的な変化でした。

ディープシークは、賢い仕組みですが、依然としてAIモデルを用意しておく必要があり、AI用半導体が必要なくなるといったものではありません。他社は、顧客の需要に合わせてある程度のレベルで結果を返す、効率的で安価なツールへの需要を満たすことを迫られた、と考えています。

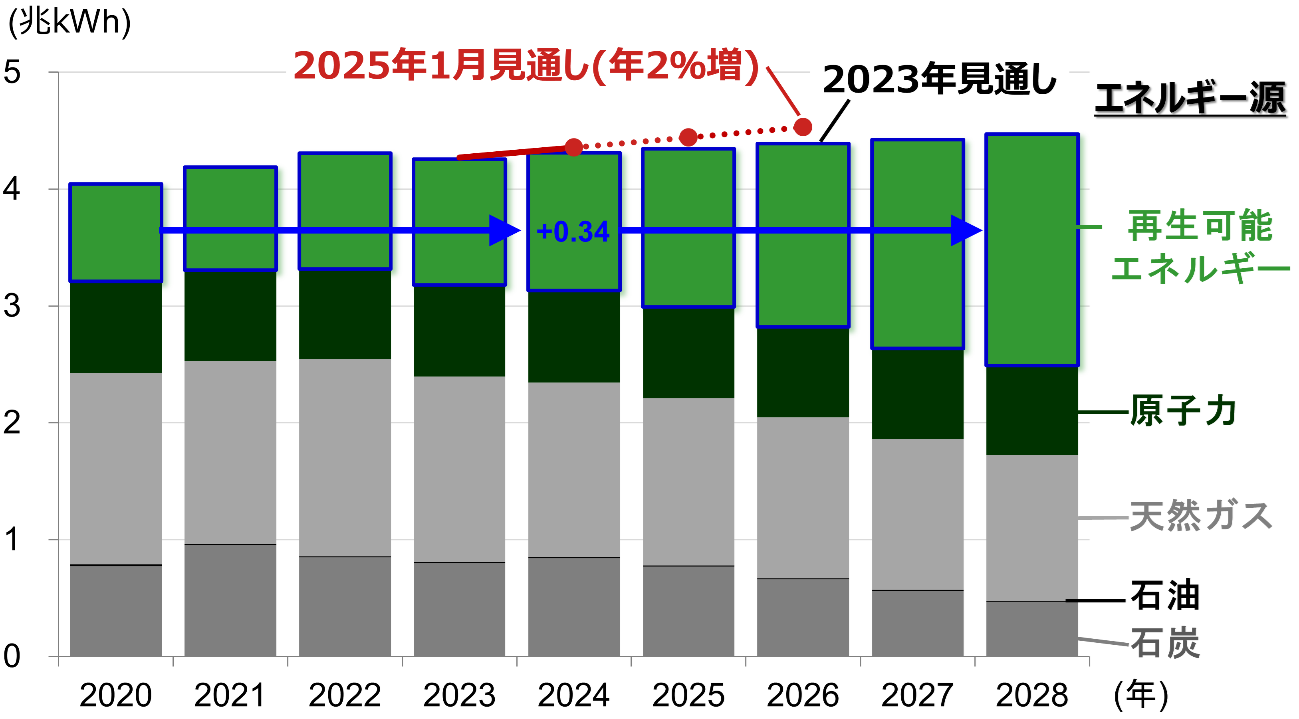

一方、ディープシークの電力消費量が少なくて済む点は、AIの普及のボトルネックである電力問題を解消すると考えています。こちらのグラフは、アメリカの年間発電量と、エネルギー源の内訳の推移です。2023年以降の棒グラフは、2023年3月時点のアメリカエネルギー省による見通しです。

(注)米国のエネルギー源別発電量。2023年以降はEIA(米エネルギー情報局)による2023年3月時点の見通し。「年2%増加シナリオ」は、前年比2%増が2025年から2026年まで継続した場合の発電量。

(注)米国のエネルギー源別発電量。2023年以降はEIA(米エネルギー情報局)による2023年3月時点の見通し。「年2%増加シナリオ」は、前年比2%増が2025年から2026年まで継続した場合の発電量。

(出所)EIAより野村證券投資情報部作成

-

アメリカの発電量は、2023年までの過去10年間はほぼ横ばいで推移しました。しかし、2025年1月にエネルギー省は、2024年の発電量は前年比で2%増となり、2025年と2026年も同じく前年比2%増となるとの予測を発表しました。

背景には、AIの演算によるデータセンターでの電力消費の増加があると考えられます。データセンターを運営する大手IT企業は、消費電力を100%再生可能エネルギーで賄うのが通常です。バイデン政権の2021年から2024年に再生可能エネルギーの発電量は、約3400億キロワットアワー増加しました。

2023年時点では、現状のトランプ政権下である2025年から2028年に再生可能エネルギーで8000億キロワットアワーの発電量を追加する必要があると試算されていました。これは、バイデン政権が拡大した再生可能エネルギー発電量の2倍を大きく超える規模で、AIによる電力量の増加を加味すると、さらに拡大を強化する必要があります。

トランプ大統領は、就任式で原油や天然ガスを「掘って、掘って、掘りまくれ」とコメントしました。また、パリ協定からの離脱を決定し、化石燃料の使用をある程度継続させるとみられます。ただ、発電量を増やすのは容易ではなく、発電量がAI普及のボトルネックと考えていました。

- 電力消費が少なくて済むということが、他のセクターの株価にも影響するのでしょうか。

-

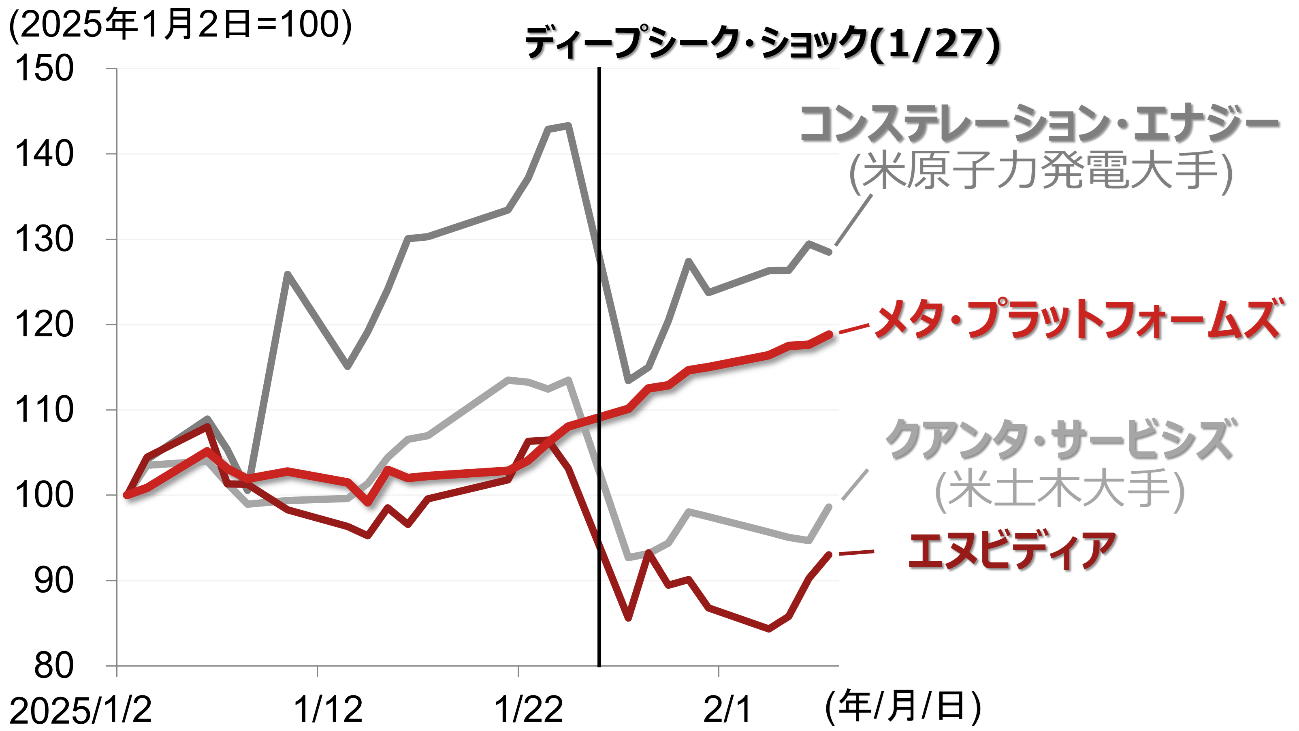

はい。ディープシークのニュースが発表されたときには、エヌビディアの株価が大きく下がったこともあり米大手IT企業への影響がすぐに思い浮かびますが、実はそのとき、原子力発電大手のコンステレーション・エナジーや、再生可能エネルギー関連施設の土木工事などを行うクアンタ・サービシズも急落しました。その後やや持ち直しています。

(注)データは日次で、直近値は2025年2月7日時点。

(注)データは日次で、直近値は2025年2月7日時点。

(出所)LSEGより野村證券投資情報部作成

-

一方で、ディープシークニュースの際も、SNS広告などでAIを活用するメタの株価は堅調に推移しています。AIの活用拡大が一歩近づいたと市場が受け止めていると個人的には感じています。

- 野村證券投資情報部 シニア・ストラテジスト

竹綱 宏行 - 1998年野村證券入社。2005年から2015年までニューヨーク、2016年までロンドン駐在(デリバティブモデル開発、デリバティブディーリング、機関投資家営業などに従事)。2019年から2021年に国際金融情報センターに出向(G7マクロ経済とESG金融の分析に従事)。これらの経験を活かし、グローバルな景気動向や政策分析、産業分析を踏まえ、米国株を中心とした投資戦略に関する情報を発信している。CFA協会認定証券アナリスト(米国証券アナリスト)。

※この記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。