2025.04.11 NEW

富裕層の相続を考える 遺言信託を選ぶと良い人とは?

写真/竹井俊晴 文/竹下順子

特に富裕層にとっては、自分の資産を誰にどうのこすかを生前に決めておく「遺言信託」は選択肢の一つといえるでしょう。遺言書の作成から保管、相続開始後の遺言執行までを信託銀行が幅広く請け負うサービスですが、エンディングノートや家族信託とはどう違うのでしょうか。遺言信託に詳しい野村信託銀行ウェルスマネジメント・サービス部バンキング・マーケティング課 シニア・アソシエイトの田中麻友に聞きました。

50代のうちに遺言信託を利用する人も

- 金融機関が取り扱っている遺言信託とは具体的にどのようなサービスでしょうか。

-

田中麻友(以下略)

大切な資産を円滑に承継するために、遺言書の作成にかかるご相談から、遺言書の保管、遺言執行までをサポートするサービスです。遺言信託を利用すると、金融機関が司法書士等と連携して、スムーズに相続手続きを行います。信託協会によると遺言信託を利用する方は年々増えています。終活の一環として、自分の人生を総括するために利用されているものと考えています。

- どのような人であれば、遺言信託を選ぶメリットが大きいといえるのでしょうか。

-

富裕層にとっては必需品と言える環境になってきているかもしれません。相続を受ける側にとって、相続手続きの負担は大きな課題になります。離れて暮らすご親族が相続人になるケースもあり、そういった相続人の負担を減らすために有効な手段となり得るでしょう。また、有価証券や不動産など名義変更や登記の手続きに専門家の知見が必要になる場合があります。遺言信託を利用し、遺言の執行を専門家に任せることで、負担を軽減することができます。

遺言書の作成において特に重要なのは、ご本人が「誰に何をのこすか」という相続財産の分配をあらかじめ決めることができる点です。例えば、法定相続分の通りに分けるのではなく、不動産はご長男に、営んでいる事業の株式はご長女に渡して経営を引き継いでほしいなど、ご本人の想いを踏まえて相続の準備を進めることができます。

また、事前に備えておくことで相続財産の分配をスムーズに行えるというメリットがあります。例えば配偶者が亡くなられ、お子様がいない方は、兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合があります。兄弟姉妹が遠方に住んでいたり、高齢だったりすると、集まって話し合いながら相続財産の分配を決めるのが困難になることが予想されます。

その他、資産の寄附を希望する方や、甥姪や孫などの法定相続人ではない方に渡したい方にとって、ご自身の想いを確実に実現できるというメリットが考えられます。

- 遺言信託を利用するのは、何歳ぐらいが適当なのでしょうか。

-

70代~80代の方に多くご利用いただいていますが、早い方では50代・60代で利用される方もいます。特にお子様がいない場合、夫婦のどちらかが先に亡くなることに備えて、早めに決めておきたいという想いがあるようです。

実際にお子様がいない50代後半のご夫婦の遺言書の作成および執行を担当したことがありますが、自分たちの資産を関わりの深い教育団体に寄附することを希望されていました。遺言書を作成した際には自分たちを育ててくれた業界に恩返ししたいという気持ちを形にできたと喜ばれていました。

お子様がいる方でも、生前に資産を整理して遺言書を作成することで、資産をのこせる安心感を得たというお声を耳にします。自分の人生を振り返って誰に何をのこすかを考えることが終活になるのだと思います。

- 早めに遺言書を作ってしまうと、相続予定の財産が変動する可能性もあると思いますが問題ないでしょうか。

-

遺言書を作成した後、書き換えは何回でもできます。その際、公正証書遺言の作成費用に加えて、金融機関によっては遺言変更手数料が発生します。もちろん遺言書を作成した後でも、ご本人の資産は自由に使うことができますし、資産の価値が変動することがありますから、その状況に合わせて書き換えることができます。例えば、資産価値が公平になるように株式をご長男に、不動産をご長女に相続させるという遺言書を作成した後で、どちらかが大きく価額変動してバランスが悪くなった場合などに、遺言書の内容を変更することが考えられます。なお、金融機関によっては生命保険や信託商品の機能を活用し、遺言書の変更以外の選択肢を提案する資産承継コンサルティングが可能な場合もあります。

遺言書に関しては、作成・変更当時のご本人の判断能力がどの程度であったかが、遺産相続の時に問題になることがあります。ご本人が認知症になっているからといって、直ちに判断能力がないと判断されるわけではなく、個人の症状に応じて判断されるわけですが、早めに備えておくことは有効といえるでしょう。

相談しながら遺言書を作成、執行までトータルサポート

- 実際に遺言信託を依頼する際は、どのような流れになりますか。

-

野村信託銀行で取り扱う遺言信託では、まずは誰に何をどのようにのこしたいかを相談しながら、遺言書の原案を作成します。遺言者(被相続人)の資産の全体を確認しながら、必要があれば野村グループの関係各所から資産承継コンサルティングも受けられます。

3~4カ月程度で遺言書の原案ができ上がりますから、それをもとに公証役場で遺言書を作成し、公証役場がその原本を、野村信託銀行が正本を保管します。作成後の財産や推定相続人等の変動、配分のご意向に変わりはないか、野村信託銀行が遺言者に対して定期的に照会を行います。

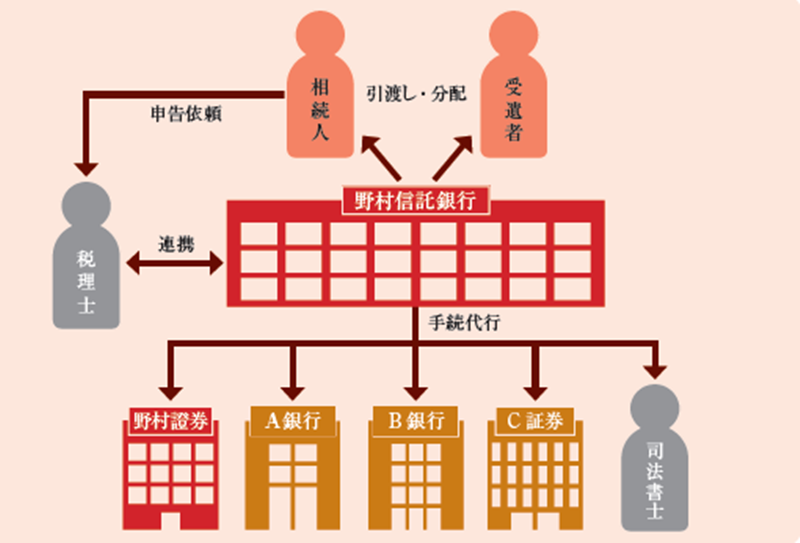

相続が発生した時点で、野村信託銀行は相続人・受遺者に対して遺言書を開示し、自らが遺言執行者となることを通知します。その上で、野村信託銀行が遺言者の相続財産の調査を行い、登記関係や書類を取り寄せ、遺言書に基づいて相続財産の分配を実施します。

相続税の申告や不動産の名義変更に関して、相続人はすでにご関係のある税理士や司法書士と進めることができますが、野村信託銀行から紹介を受けることもできます。

野村信託銀行が遺言執行者になった場合、遺言書をもとに野村信託銀行が相続人を代行し、相続財産の名義変更などの手続き行います(出所)野村信託銀行作成

野村信託銀行が遺言執行者になった場合、遺言書をもとに野村信託銀行が相続人を代行し、相続財産の名義変更などの手続き行います(出所)野村信託銀行作成

-

遺言信託をご利用いただくことで、相続人の負担を減らすことができます。何も書き残されていなかった場合、まずは亡くなった時点の財産を特定する必要があります。多くの金融機関と取引があると、それぞれの残高証明書を取り寄せて財産の総額を把握しなければなりません。不動産がある場合、登記がどうなっているかを法務局で調べる必要もあります。

加えて、相続人を確定させる作業も発生します。相続人一人ひとりの被相続人との相続関係の証明が必要になりますので、相続人が多数にわたる場合、非常に手間がかかります。特に相続税がかかる場合は亡くなってから10カ月以内に申告が必要ですから、短い期間で滞りなく手続きを進めていく負担は大きいと思います。

エンディングノートと遺言書の違い

- エンディングノートや家族信託とはどう違うのでしょうか。

-

エンディングノートは、人生を振り返って家族への想いや、のこしておく資産などの情報を書いておくノートです。相続の際の手掛かりにはなりますが、法的な拘束力がないため、相続財産の分配などが必ずしも希望通りに行われるとは限りません。また自筆の遺言書は民法の要件を満たしていない場合には、法的に遺言書として認められず、相続人間で遺産分割協議が必要になります。確実かつ、安心・円滑な相続を実現するためには、公証役場で公正証書遺言を作成することをお勧めします。

家族信託は契約の中で相続開始後の財産の承継者を定めておくことができますが、基本的には生前にご本人の金銭管理を受託者(家族)が信託契約に基づき代行し、認知症などで資産が凍結されるのを防ぐことが目的です。家族信託にすると、ご本人が資産を動かしたい時も、信託契約の範囲で受託者の承認が必要になります。

- 遺産整理業務というサービスもありますね。

-

被相続人が亡くなられた後の相続手続きを請け負うサービスです。相続人の確定、相続財産調査、遺産分割協議書作成のお手伝い、相続財産の名義変更など、相続に必要な手続きは代行できますが、誰に何をのこすかという自分の想いを反映した終活の一環として行うのであれば遺言信託をお勧めします。遺言書の作成や執行などに諸費用(金融機関によって異なります)はかかりますが、信頼できる金融機関の担当者と相談して進められるのがメリットだと思います。

- 野村信託銀行

ウェルスマネジメント・サービス部バンキング・マーケティング課 シニア・アソシエイト

田中麻友(たなか・まゆ) - 大学を卒業後、証券会社、司法書士事務所、法律事務所に勤務。2019年より野村信託銀行資産承継サービス部にて遺言執行業務に携わる。現在はウェルスマネジメント・サービス部バンキング・マーケティング課でバンキングビジネスのマーケティング業務を担当。

遺言信託・遺産整理業務

遺言信託・遺産整理業務は野村信託銀行、三菱UFJ信託銀行または三井住友信託銀行の商品、エステートプランニングは三井住友信託銀行の商品であり、野村證券は野村信託銀行、三菱UFJ信託銀行または三井住友信託銀行の相続関連業務における信託代理店としての取り扱いをおこないます。このため、野村證券は相続関連業務における信託代理店としての媒介(商品のご紹介と情報のお取り次ぎ)をします。ご契約に際しては、お客さまと野村信託銀行、三菱UFJ信託銀行または三井住友信託銀行がご契約の当事者となります。

※本商品は、野村信託銀行、三菱UFJ信託銀行または三井住友信託銀行の所定の手数料がかかります。詳細は各社リーフレットをご覧ください。