2025.07.04 NEW

米国株式が史上最高値更新、大型減税法案通過への「安心感」と米雇用統計が背景 野村證券・岡崎康平

写真/タナカヨシトモ(人物)

7月3日の米国株式市場では、代表的な指数であるS&P500指数、ハイテク株が多いナスダック総合指数がともに2営業日連続で史上最高値を更新しました。背景には、トランプ大統領肝いりの重要政策である大型減税法案の成立が確実になったことや3日に発表された雇用統計やISM非製造業景況指数といった米経済指標を市場参加者がポジティブに受け止めたことなど、複数の要因があるようです。野村證券チーフ・マーケット・エコノミストの岡崎康平が詳しく解説します。

大型減税法案が米下院で可決

7月3日、トランプ政権が成立を目指している大型減税法案が米下院で可決されました。トランプ大統領が「大きく美しい1つの法案(The One, Big, Beautiful Bill(OBBB))」と称するとおり、トランプ政権にとって目玉政策のひとつです。

この結果を受け、米国株式市場では投資家の米国株式買いが進み、代表的な指数であるS&P500指数は前日比+0.8%となりました。ナスダック総合指数も堅調で、両指数ともに史上最高値を更新しました。この動きに影響され、翌日4日の東京市場では日経平均株価が再び40,000円台を付ける場面もありました。

株高の背景にあるのは、法案の成立が確実になったことによる「安心感」だと考えています。法案には米国政府の債務上限引き上げ条項が含まれています。ベッセント財務長官は連邦政府の現金などが「8月にも枯渇する可能性がある」と述べ、財政運営が難しくなる「財政の崖」に遠からず直面するリスクもありました。そのため、法案成立の見通しが立ったことで投資家の安心感につながったのでしょう。

採決の過程では共和党議員の反対者が増えるなど難航が予想されており、米下院でスムーズに可決できたことも前向きに受け止められました。

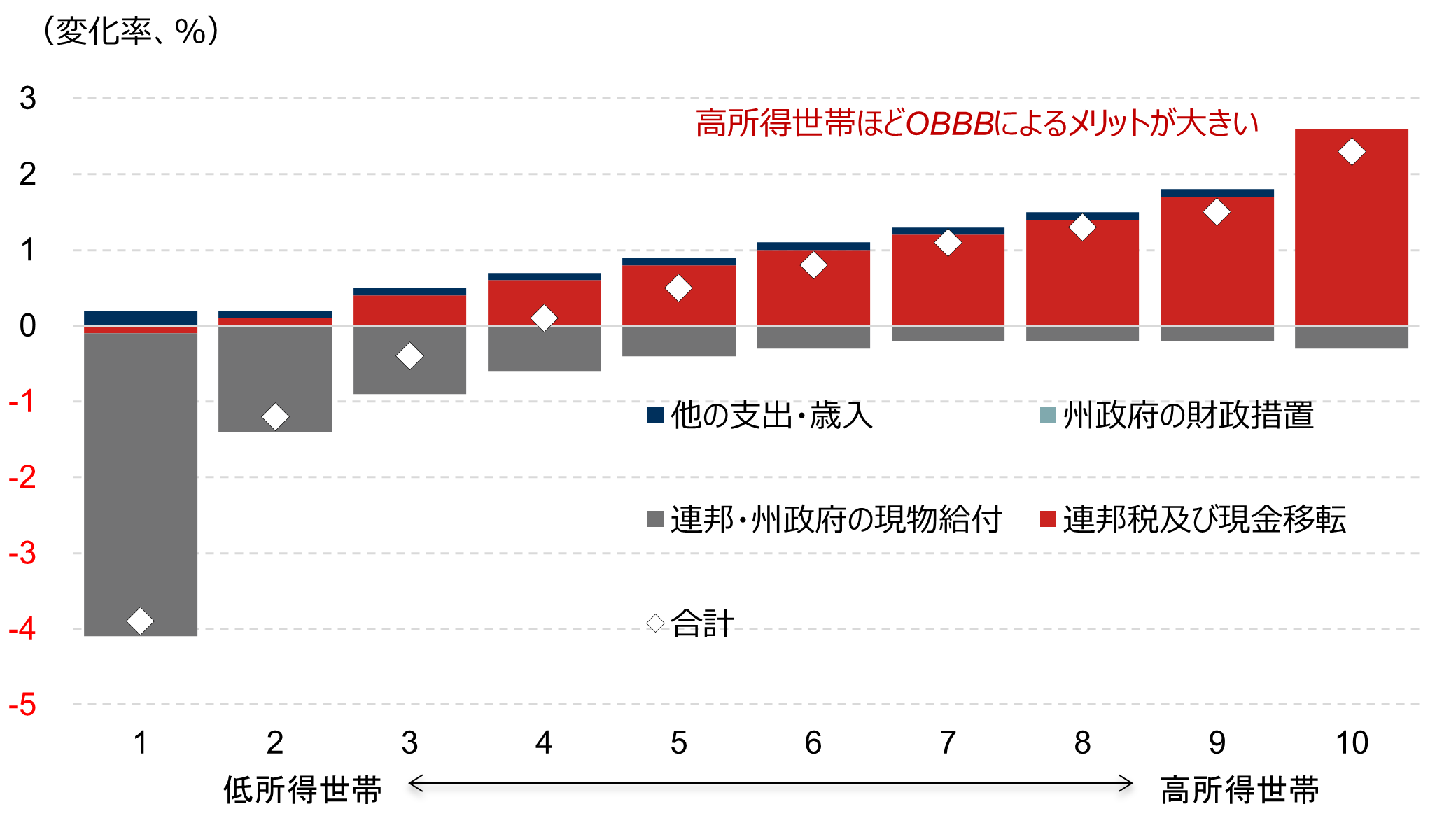

減税法案そのものは富裕層の所得税減税、相続税などの基礎控除の増額といった景気刺激策が盛り込まれています。トランプ関税による米国景気の下押し圧力をすべて解消できるほどではないものの、一定程度の下支え要因になるでしょう。一方で低所得者向け医療保険の削減など、低所得者に厳しい内容も含まれています。投資家の関心は低いかもしれませんが、米国内で格差が一段と広がり「アメリカン・ドリームが実現しにくくなる」という中長期的な視点での負の側面も、少なからずあるかもしれません。

(注)CBOによる静学的推計値(制度変更による影響の直接的な影響のみ勘案し、それが経済成長を経由して生じる間接的な影響は考慮なし)。

(注)CBOによる静学的推計値(制度変更による影響の直接的な影響のみ勘案し、それが経済成長を経由して生じる間接的な影響は考慮なし)。

(出所)米議会予算局(CBO)資料より野村證券市場戦略リサーチ部作成

実は「強いとは限らない」米雇用統計の見方

株式相場を押し上げたのは、大型減税法案だけではありません。3日に相次いで発表された米経済指標の内容も支援材料となりました。

6月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比14万7000人増と、市場予想(11万6000人増)を上回りました。また、同日に米サプライマネジメント協会(ISM)が発表した非製造業景況指数も50.8と市場予想(50.5)を上回りました。

一見、米雇用の堅調さを表しているように見えるのですが、実はこれらの経済指標は、つぶさに見ると米雇用の弱さが見え隠れしています。米雇用統計では雇用者数増の理由の大半が政府部門で、民間部門は減速しています。ISM非製造業景況指数も指数を構成する要素のひとつである「雇用」の指数は低下しています。しかし裏を返せば、米国での雇用の弱さは、FRB(米連邦準備理事会)の利下げ期待を再び高めるという点で、短期的には株式市場にとって好材料となります。

法案成立は関税政策に影響も

もちろん、トランプ関税の交渉が進んでいるさなかでは、株価の先行きについて予断は許しません。7月4日には米国から各国に関税率を通知する書簡が送られる見通しです。今回の大型減税法案を可決させる際、トランプ政権は財源のひとつとして関税による歳入確保を約束していました。法案の成立見通しが立ったことで、この関税政策に柔軟性が出てくるかもしれません。

その点では、今後ますますトランプ関税の動向に注意を払う必要が出てくるでしょう。日本に対しても、交渉が継続している相互関税率や自動車などの品目別関税がどうなるかは依然として不透明です。参院選も重なるこの夏、日本株式市場でも、日本の政治動向や日米の関税交渉の進展具合で一喜一憂する相場が続くかもしれません。

- チーフ・マーケット・エコノミスト

岡崎康平 - 2009年に野村證券入社。シカゴ大学ハリス公共政策大学院に留学し、Master of Public Policyの学位を取得(2016年)。日本経済担当エコノミスト、内閣府出向、日本経済調査グループ・グループリーダーなどを経て、2024年8月から、市場戦略リサーチ部マクロ・ストラテジーグループにて、チーフ・マーケット・エコノミスト(現職)を務める。日本株投資への含意を念頭に置きながら、日本経済・世界経済の分析を幅広く担当。共著書に『EBPM エビデンスに基づく政策形成の導入と実践』(日本経済新聞社)がある。

※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。