2025.10.23 NEW

進化し続けるインド経済と株式市場、今後の見通しは?

撮影/タナカヨシトモ(人物)

皆さんはインドの株式市場についてどんなイメージをお持ちでしょうか。インドの証券取引所に上場する企業の時価総額は日本に次ぐ世界第4位と、主要先進国並みの規模があります(世界銀行調べ、2024年末時点)。また、ユニコーン企業(未上場で時価総額が10億米ドル以上の企業)も71社あり、企業のIPO(新規上場)も活発で、株式市場に厚みをもたらしています(Statista調べ、2024年末時点)。IMF(国際通貨基金)は、2026年にはインドが日本を抜いて名目GDP(国内総生産)で世界第4位に躍り出ると予想しています。

主要先進国並みの経済規模と市場規模があり、新興国の代表格でもあるインドですが、いざ投資を考えるとリスクを感じたり、「よく知らないから」と避けたりしている人も多いかもしれません。そこでインドの株式市場の現状や見通し、投資対象としての魅力などについて、野村アセットマネジメントのアジア・パシフィック株式運用部長でインド株式の運用経験が30年以上あるビプル・メタに聞きました。

世界有数の経済規模と豊富な投資機会

- インド株式市場の魅力は何でしょうか。

-

インド株式市場の魅力はいろいろな上場企業がある点だと考えています。上場企業は7,000社を超え、株式市場の規模を示す時価総額は2024年12月末時点で5.1兆ドルあります。米国、中国、日本に次ぐ世界第4位で、主要先進国並みの市場規模です。

また、インドにはスタートアップ企業が非常に多く、統計データプラットフォームのStatistaによると、2024年末時点でのユニコーン企業の数は日本(7社)を大きく上回り、米国(656社)、中国(168社)に次ぐ世界第3位です。同社によれば2024年は世界の株式市場で最も多い330社がIPOを果たすなど、目新しいビジネスやテクノロジーを武器に多くの企業が相次いで上場しており、たくさんの魅力的な投資機会に恵まれています。

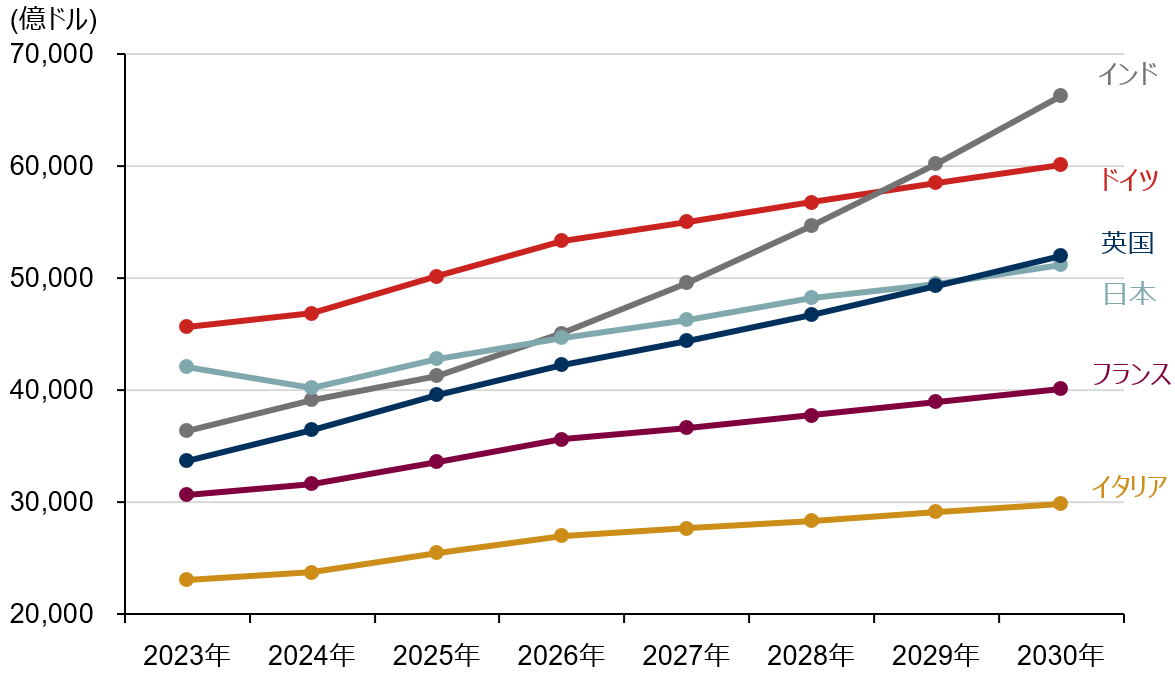

これほど企業活動が活発なのは、良好な経済環境に支えられているからです。2025年10月時点のIMFの分析では、2026年のインドの名目GDPは4兆5056億ドルと日本(4兆4636億ドル)をわずかに上回り、米国、中国、ドイツに次ぐ世界第4位の経済大国になる見通しです。2029年にはドイツを超えるとも予測しています。

(注)米国・中国を除く主要先進国とインドの名目GDPの推移、単位:億ドル、2025年以降はIMF予測

(出所)IMFの資料を基に野村アセットマネジメント作成

- どんな業種が市場の成長をけん引しているのでしょうか。

-

業種ごとの時価総額で見ると金融が中心ですが、その割合はインド株式市場全体(MSCIインド指数)の3割程度で、突出して高いわけではなく、さまざまな業種の成長が市場全体を押し上げています。

中でも高成長が目立つのは不動産です。経済成長が続くインドでは所得拡大に伴い家を買う人が増えています。住宅市場全体での販売金額は前年比で2割前後の増加が続いており、向こう10年も成長が続くと見込んでいます。個人消費の拡大は日用品を手がける消費財関連企業にも恩恵をもたらしています。

また、IT(情報技術)大国の面もありテクノロジーの発展が著しく、電子商取引や決済システムなどフィンテック関連市場も急速に拡大しています。

モディ首相は2014年に「メイク・イン・インディア」を掲げ、製造業の育成に力を入れてきました。国外のさまざまな企業がインドに進出したことで技術移転も進み、今後は化学や電子部品など製造業の輸出も増えていくでしょう。インフラ設備なども現状は中国などと比べて十分とは言えず、こうした分野への投資も、長期的な成長ドライバーになると考えています。

- 金融業についてはどう分析していますか。

-

資産運用会社や保険会社、ローン会社などはインド市場ではまだ規模が小さく、セクター全体の時価総額の9割を占めるのは商業銀行です。日本ではあまり成長するイメージがないかもしれませんが、インドの商業銀行の伸びしろは非常に大きいと考えています。

インドでは若年人口の増加と所得の拡大が相まって、クレジットカードの利用が急速に普及しています。若年層は最新のトレンドにも敏感で、例えばiPhoneなど、現地では非常に高額な耐久消費財の購買意欲も高い傾向にあります。こうした商品をローンで買うことも当たり前になっており、2014年に国民全員が銀行口座を持つ「国民皆銀行口座プロジェクト」が始まって以降、銀行システムと個人の結びつきが強まっています。

銀行側から見れば、インフラのように需要の波が大きい分野だけではなく、より安定した個人向け貸し出しが増えることで業績拡大への貢献が見込めます。個人向け貸し出しの需要は経済成長とともに高まることが期待され、銀行の成長につながりそうです。銀行の成長余力は大きいと言えるでしょう。

短期的には足踏みも、長期的な上昇トレンドは不変

- 成長期待が高い一方で株価指数は上値が重い印象です。何が背景にありますか。

-

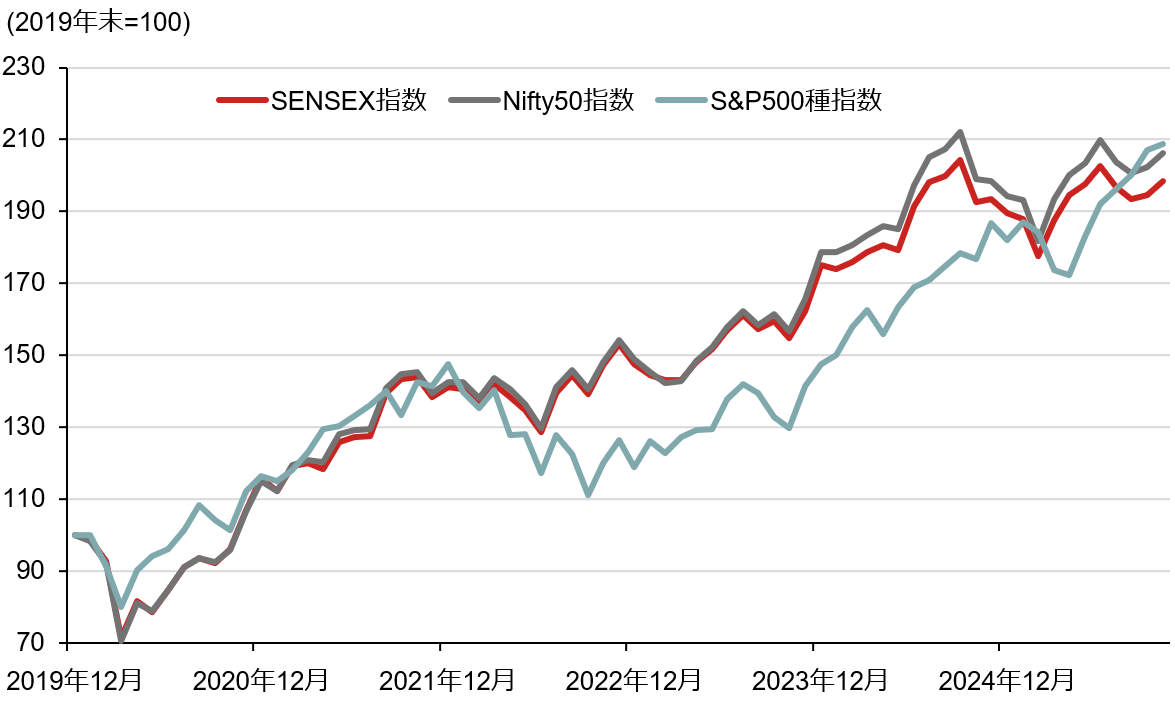

確かに、インドの代表的な株価指数であるSENSEX指数やNifty50指数は2020年2月のコロナ・ショック以降、米国株など他の株式市場の株価指数と比べて堅調な値動きが続いていましたが、いずれも2024年9月26日に史上最高値を記録した後は米国と比べると上値が重くなっています。

(注)2019年末を100として指数化、月次ベース。直近値は2025年10月6日。

(出所)ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成

-

コロナ禍から回復する中でインドでは潜在成長率を大きく上回る経済成長が続いたことから、インドの中央銀行(インド準備銀行、RBI)は景気の過熱感を抑えるために引き締め気味の金融政策をとりました。加えて、2024年6月のインド総選挙でモディ首相率いる与党が単独過半数を割り込んだことから、モディ政権は総選挙後に、一時的に経済対策よりも政治の安定に軸足を置きました。

こうした政策を背景にインド経済の成長率が一時的に鈍化し、それを受けて企業業績の伸びが鈍化したことなどが2024年9月以降の株価下落の一因になりました。

2025年4月には株価が反転し6月にかけて最高値圏まで回復しましたが、トランプ米大統領が新たな関税政策を打ち出したことが上値を抑える要因になり、その後は伸び悩みました。インドは米国との関税交渉が他国よりも友好的に進んでいると見られていましたが、米国政府が25%の相互関税および25%の追加関税(ロシア産原油・軍事品の購入が理由)を課すと発表し、投資家心理が悪化しました。

- 当面は、株価上昇は期待しにくいのでしょうか。

-

いま説明したように、足元の株価動向はインドの経済成長・業績成長の鈍化や外部環境が重荷となっています。しかし、インドの経済成長は足元でやや鈍化しているとはいえ、依然として世界主要国の中でも高い成長率が予想されています。外部環境の悪化などはすでに企業業績に織り込まれつつあることから、今後は経済成長が戻るにつれて企業業績も回復に向かうと考えています。

過去にも短期的な悪材料を乗り越えながらインド経済およびインド株式市場は大きく成長してきました。短期的には株価の上値が重く見えるかもしれませんが、インド経済は他の先進国や新興国を上回るペースで成長が続いており、長い目で見れば株価はなお上昇トレンドにあると考えています。

インド株を支えるインド人マネー

- どんな投資主体が投資家層の中心なのでしょうか。

-

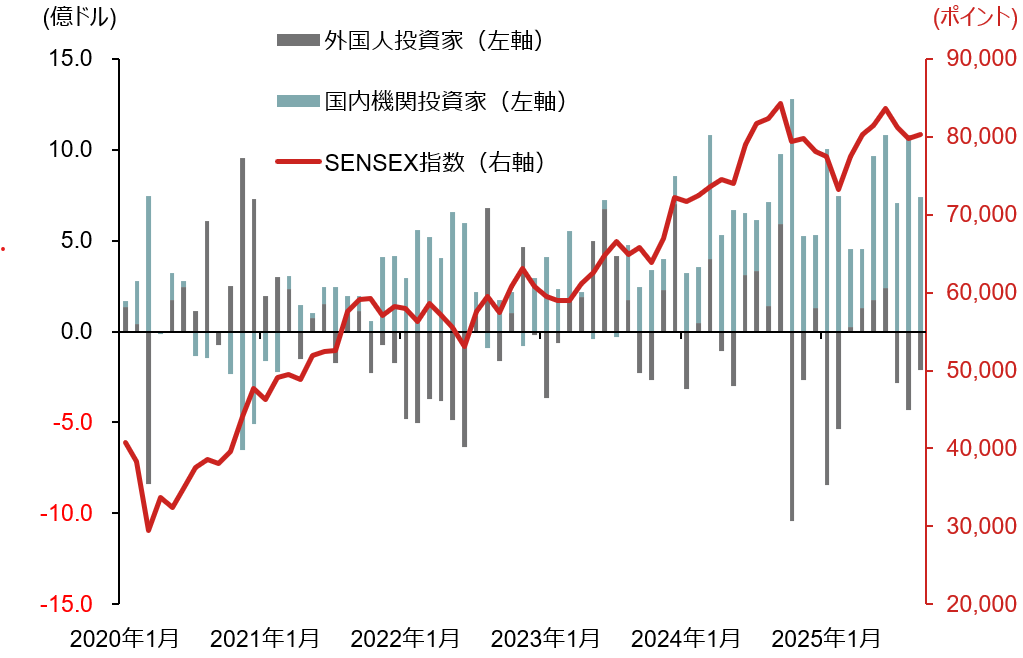

ここ数年のインド株高を支えてきたのは外国人投資家(主に海外機関投資家)ではなく、国内投資家と考えています。以下のグラフを見てもわかるように、ここ数年は特に、国内機関投資家が積極的にインド株式に投資しています。

(注)海外投資家、国内投資家の資金流出入は単位:億ドル(月次)、直近値は2025年9月。SENSEX指数は各月末値、直近値は2025年9月30日。

(出所)ブルームバーグのデータなどを基に野村アセットマネジメント作成

-

所得の拡大を背景に、インドでは投資を始める人が増えています。国内機関投資家の多くは投資信託とみられ、個人マネーが勢いよく流入している様子がうかがえます。つまり、外国人投資家の売り以上に個人投資家の買いが多く、株価の上昇につながっているということです。

インドの家計全体で金融資産に占める投資信託の割合は 米国やユーロ圏といった経済大国・地域と比べて低く、個人投資家の投資余力は大きいと言えます。株式市場において個人投資家の下支えが期待されることで、グローバルな資金フローに左右されにくい、より安定した市場になると考えられます。

トランプ関税の影響は小さい

- トランプ米政権による追加関税は、インド経済や株式市場に今後どう影響しそうですか。

-

米国はインドにとって最大の輸出先です。しかし、2024年の輸出額は850億ドル前後とGDPに占める割合は2%ほどで、インド経済全体に与えるインパクトは小さいと言えます。

インドは基本的には内需中心の国であり、外部環境の変化の影響を受けにくい特徴があります。その点が、コロナ・ショック時でも株価の下げ幅が限定的だったり、トランプ関税の問題が起きても底堅く推移したりした大きな理由であるとも考えています。

- インド株式市場で気を付けるべきリスクはありますか。

-

短期的なリスクとしては世界経済の成長鈍化、地政学上のリスクを巡る問題、米国の外交政策など不確実性が高まっているグローバルな経済環境が挙げられます。また、インド企業がIPOや増資など行うことで、インド株市場全体の株式需給が緩み、株価が一時的に調整する可能性もあります。

また、インド株式市場はなお成長途上にあるため、コーポレート・ガバナンスを巡るリスクも存在します。2024年、インド株式市場に多くのグループ会社が上場しているある新興財閥のトップや幹部が贈収賄などの罪で米検察当局に起訴され、グループ各社の株価が大きく値下がりする場面がありました。こうしたコーポレート・ガバナンス上の問題は米国や日本など主要先進国市場でも起き得ますが、相対的に株式市場が成熟途上の国においては、より注意が必要です。

加えて、インドのインフレ動向はモンスーン(季節風、インドでは雨季の始まりに吹く)や原油価格の影響を受けます。景気を大きく左右することもありますが、2025年はモンスーンによる雨量も多く、足元では原油価格も比較的落ち着いています。

インド株投資はインデックス・ファンドで十分?

- インデックス・ファンドとアクティブ・ファンドのどちらにすべきか、迷う投資家も多いと思います。

-

手軽にインド株式への投資を始めるという点で、インデックス・ファンドは優れた金融商品です。しかし、インデックス・ファンドが主に参考指標とする株価指数は構成銘柄数が30~50と限られるため、インドの株式市場に上場している7,000社以上の銘柄、毎週のようにあるIPO銘柄への投資機会は限られます。

アクティブ・ファンドの醍醐味は、指数に組み入れられていない多くの企業の中から優れた銘柄を見つけ出し、インデックス・ファンドや株価指数を上回るリターンの獲得に結びつけられる可能性があることです。

当社のインド株式の運用チームは全員が現地の経済動向やビジネスを知り尽くしたインド人です。頻繁に企業訪問をして多くの経営者と議論し、数ある企業の中から向こう5年間で年率20%以上の利益成長が期待できる銘柄を探しています。インドは力強い経済成長が見込めるとはいえまだ十分に資本市場が成熟しておらず、先ほど述べたようなリスクに直面する可能性も決して低くはありません。だからこそ、プロによる銘柄選別が求められると考えています。

・ MSCI 株価指数使用上の注意点:本記事中に含まれるMSCIから得た情報はMSCI Inc. (「MSCI」)の独占的財産です。MSCIによる事前の書面での許可がない限り、当該情報および他のMSCIの知的財産の複製、再配布あるいは指数などのいかなる金融商品の作成における利用は認められません。当該情報は現状の形で提供されています。利用者は当該情報の利用に関わるすべてのリスクを負います。これにより、MSCI、その関連会社または当該情報の計算あるいは編集に関与あるいは関係する第三者は当該情報のすべての部分について、独創性、正確性、完全性、譲渡可能性、特定の目的に対する適正に関する保証を明確に放棄いたします。前述の内容に限定することなく、 MSCI、その関連会社、または当該情報の計算あるいは編集に関与あるいは関係する第三者はいかなる種類の損失に対する責任をいかなる場合にも一切負いません。MSCIおよびMSCI指数はMSCIおよびその関連会社のサービス商標です。

- 野村アセットマネジメント アジア・パシフィック株式運用部長

ビプル・メタ - 1994年にインド株式のポートフォリオマネージャーとしてキャリアをスタートした、インド株式運用で最も初期の運用者の一人。2000年よりインド株式に加えてオーストラリア株式、ニュージーランド株式の運用業務に従事したのち、2004年に野村アセットマネジメントに入社。同社ではアジア・パシフィック地域(日本を除く)株式運用部長を務めるほか、アジア・パシフィック地域(日本を除く)株式の国別/セクター別配分を決定する会議(Pacific Basin Investment Meeting)において議長を務める。

※本コラムで取り上げられたマーケットや投資に関する考え方などについては、あくまで野村アセットマネジメントの見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。本コラムの内容等は野村證券において確認したものではなく、また、将来変更される場合があります。

※本コラムは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。