2025.11.20 NEW

エヌビディア決算とCEO発言で、米国株式市場のAIバブル懸念がやや後退 野村證券・竹綱宏行

撮影/タナカヨシトモ(人物)

米半導体大手のエヌビディアは11月19日引け後(日本時間20日早朝)、2025年8-10月期決算を発表しました。増収増益の好決算で業績見通しも市場予想を上回り、時間外取引でエヌビディアの株価は上昇しました。AIバブルを懸念する声もある中で、市場は今回の決算結果をどのように受け止めたでしょうか。ジェンスン・フアンCEOの発言も踏まえ、野村證券投資情報部シニア・ストラテジストの竹綱宏行が解説します。

AI向け半導体需要は堅調続く

- 市場関係者の多くが注目したエヌビディアの2025年8-10月期決算の結果について教えてください。

-

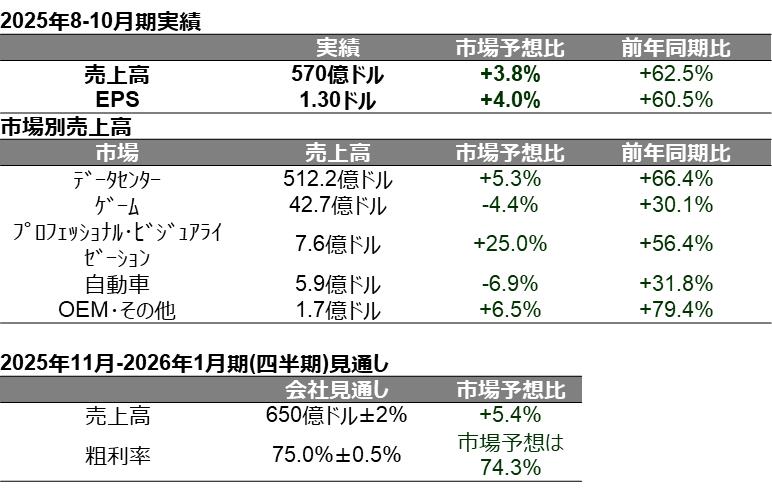

実績・会社見通しともに市場予想を概ね上回りました。売上高、EPSともに前年同期比で6割強の増加と、業績成長が継続しています。

(注1)EPS は非米国会計基準の希薄化後一株当たり利益。

(注2)株価推移:データは日次で、直近値は2025年11月19日。

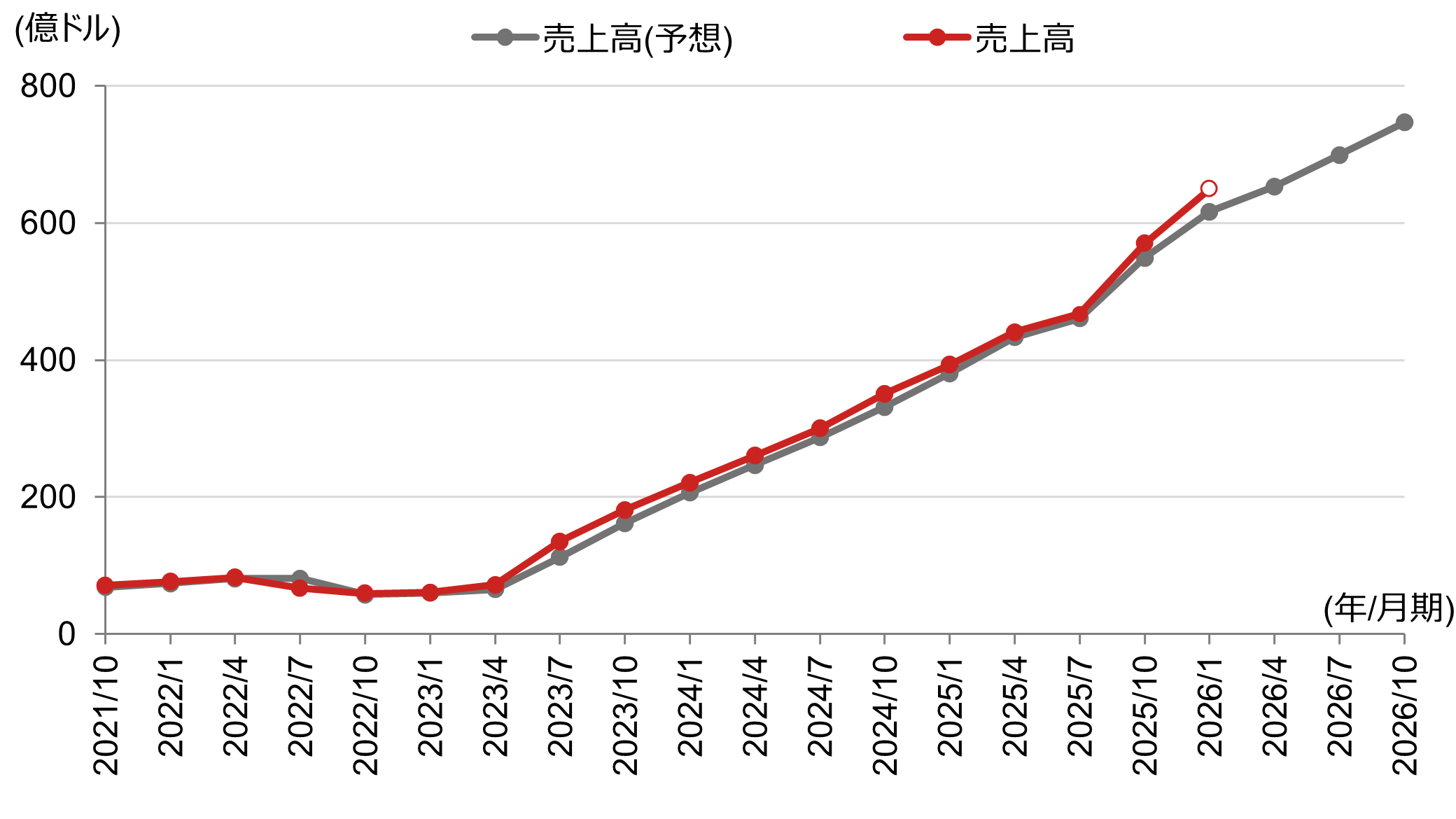

(注3)売上高とEPSの推移:赤色は実績で、直近値は2025年8-10月期(2025/10)。2025年11月-2026年1月期の売上高の白丸は会社見通しの中間値。灰色はLSEG集計による市場予想平均。2025年11月-2026年1月期以降の予想は2025年11月18日時点。2025年2-4月期および2025年5-7月期のEPS実績は、中国向け半導体製品「H20」の対中輸出規制に関連した費用や税金の影響を除いた継続比較用の会社発表値。

(出所)会社発表、LSEGより野村證券投資情報部作成

-

エヌビディアの市場別売上高に占める割合が大きく、売上高成長を支えるデータセンターについては、新型製品である「Blackwell Ultra」および従来型の「Blackwell」も需要が強く、クラウド用GPU(画像処理半導体)は「売り切れ」であるとエヌビディアはコメントしました。また、計算量あたりの単価や消費電力などのコストが低い最新型の「Rubin」の2026年1月期末までの量産の目途が立ったと説明しました。

エヌビディアは10月に明らかにした2025〜26年に供給する「Blackwell」および「Rubin」の計5,000億ドル分の受注について、サウジアラビア企業などからの受注により、金額の上振れ余地があるとコメントしました。

AIバブル懸念はやや後退

- 株式市場はエヌビディアの決算結果をどのように評価したでしょうか。

-

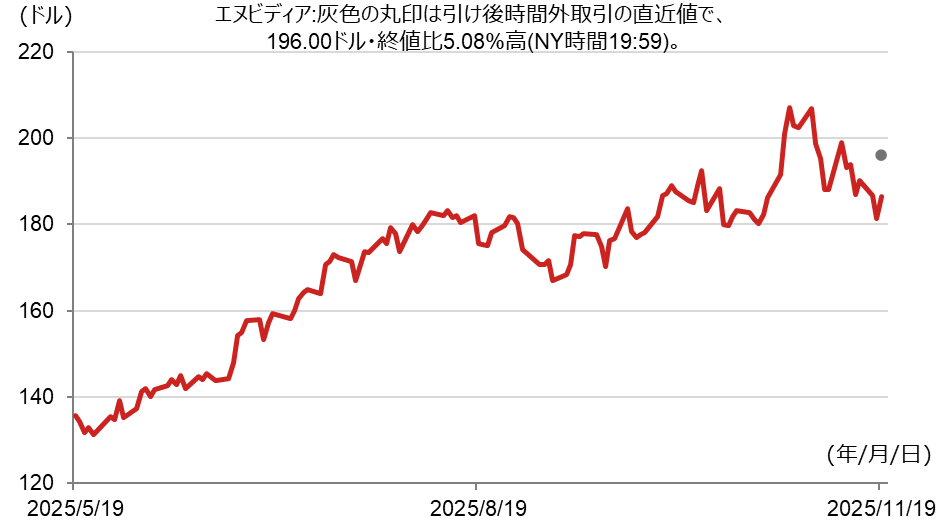

エヌビディアの株価は、引け後時間外取引で終値比5.1%高(NY時間19:59時点)となっています。実績および売上高・粗利率見通しが市場予想を上回ったためと考えられます。

(注)株価推移:データは日次で、直近値は2025年11月19日時点

(出所)LSEGより野村證券投資情報部作成

-

米国株市場全体への影響は大きいと考えられます。同業他社のブロードコムは引け後時間外取引で終値比2.9%高、アドバンスト・マイクロ・デバイセズは同4.1%高(それぞれNY時間19:59時点)となるなど、AI関連株へは追い風と考えられます。また、日経平均株価も20日の取引で一時5万円台を回復しました。

エヌビディアの決算発表をきっかけに株式市場が大きく下落すると考えて株式の持ち高を落としていた一部の投資家の買戻しもあった可能性があります。

- AIへの過剰投資を懸念する声もありますが、今回のエヌビディア決算の結果は、そのような一部の市場の見方を変えるのでしょうか。

-

「AIバブル」の崩壊についての懸念は、エヌビディアの好業績を受けひとまず和らいだと考えられます。エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは決算説明会で、「AIバブルだと多くの議論がありますが、私たちの見方はまったく異なります」とコメントしました。

大手AI・クラウド企業の設備投資がすべて本業からのキャッシュフローを基にしたものであり、AIが本業の収益を拡大させたと説明しました。

市場の一部で収益化が懸念されている次世代型のAIアプリケーションなどを含む自律型(エージェンティック)AIについては、自動運転や製造業におけるデジタルツイン、創薬などで利用が拡大している状況を説明しました。

FRBの利下げ動向や年末商戦の行方が焦点に

- 今後の米国株式市場の注目点は教えてください。

-

12月10日にはFOMC(米連邦公開市場委員会)の結果発表が控えています。FRB(米連邦準備制度理事会)による追加利下げがあるか、また2026年以降の利下げのペースを含めた経済見通しが注目されます。長短金利とも低下するようであれば、ハイテク株などには追い風と考えられます。

年末商戦の時期に入り、インフレが高止まりする中での個人消費の状況は注目されます。 また、トランプ減税法(OBBB法)の成立により拡大した所得税控除などによる、2026年2月以降の個人の税還付額の増加がどの程度なのかも注目されます。

- 野村證券投資情報部 シニア・ストラテジスト

竹綱 宏行 - 1998年野村證券入社。2005年から2015年までニューヨーク、2016年までロンドン駐在(デリバティブモデル開発、デリバティブディーリング、機関投資家営業などに従事)。2019年から2021年に国際金融情報センターに出向(G7マクロ経済とESG金融の分析に従事)。これらの経験を活かし、グローバルな景気動向や政策分析、産業分析を踏まえ、米国株を中心とした投資戦略に関する情報を発信している。CFA協会認定証券アナリスト(米国証券アナリスト)。

※この記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。