【3分で読める】知識ゼロからの資産としての「金(ゴールド)」入門

「資産としての金(ゴールド)」は不安定な情勢においても価値が下がりにくいことから、「有事の金」とも呼ばれ、信頼性の高い実物資産として長年世界中で取引されています。特に近年では、インフレや円安、世界情勢の不安定さから、リスク分散の一環として金への投資が注目されています。

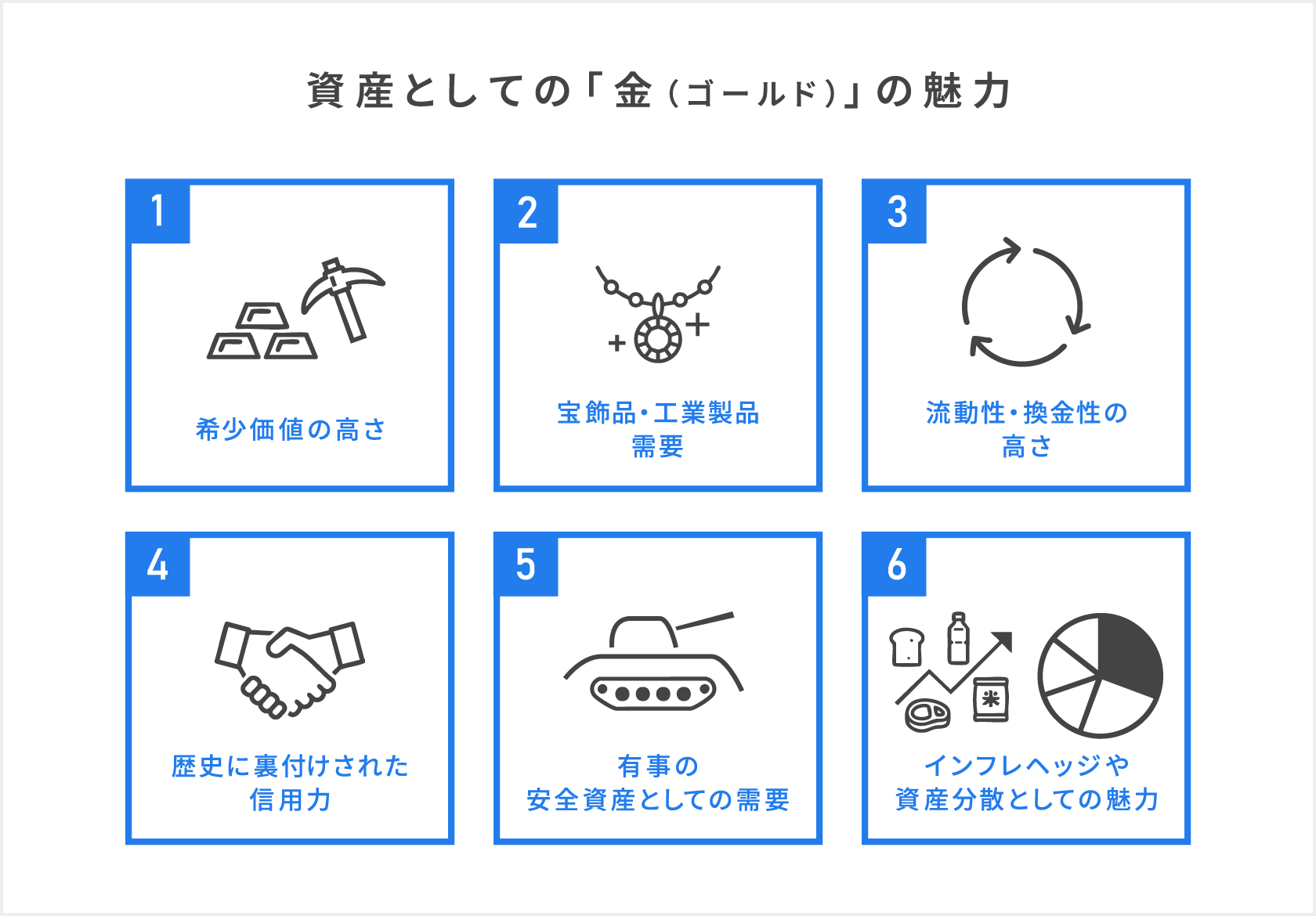

「金(ゴールド)」が人気を集める主な理由

金は、その希少性、美しさ、加工のしやすさ、歴史的な価値と信頼性などから、世界中で人気があります。金の用途として、宝飾品や工業製品に利用するための産業用の需要は安定していますが、中央銀行等による外貨準備の保有、投資用については、特に経済や社会情勢が不安定な時期には、安全資産としての価値が高まり、需要が増加する傾向があります。

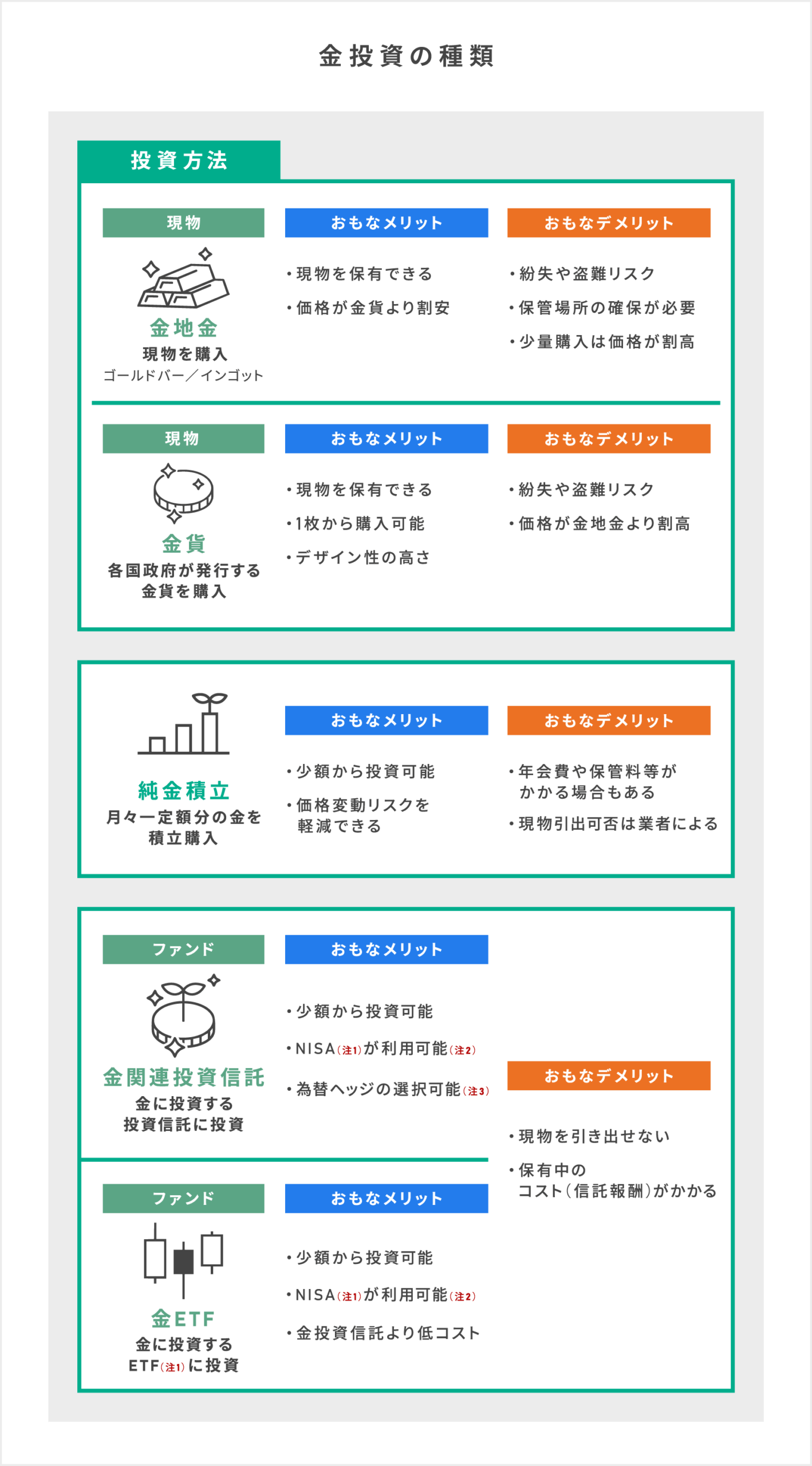

「金(ゴールド)」に投資する代表的な5つの方法

金へ投資を行う際の代表的な投資方法は、主に「現物」と「ファンド」に大別されさます。現物であれば貴金属としての金の輝きを手元で実感できますが、安全な保管場所の確保が必要になります。ファンドであれば、一般的に現物は引き出せないものの、NISAが利用可能な商品もあり税制面での有利さ、保有面での手軽さが特徴であるといえます。ただし、取引のための手数料など、どの方法でも一定のコストがかかる点には留意が必要です。

注1 NISAとは少額投資非課税制度、ETFとは上場投資信託。

注2 対象商品は金融機関によって取り扱いが異なるため事前に確認のこと。

注3 商品によっては選択できないものもある。

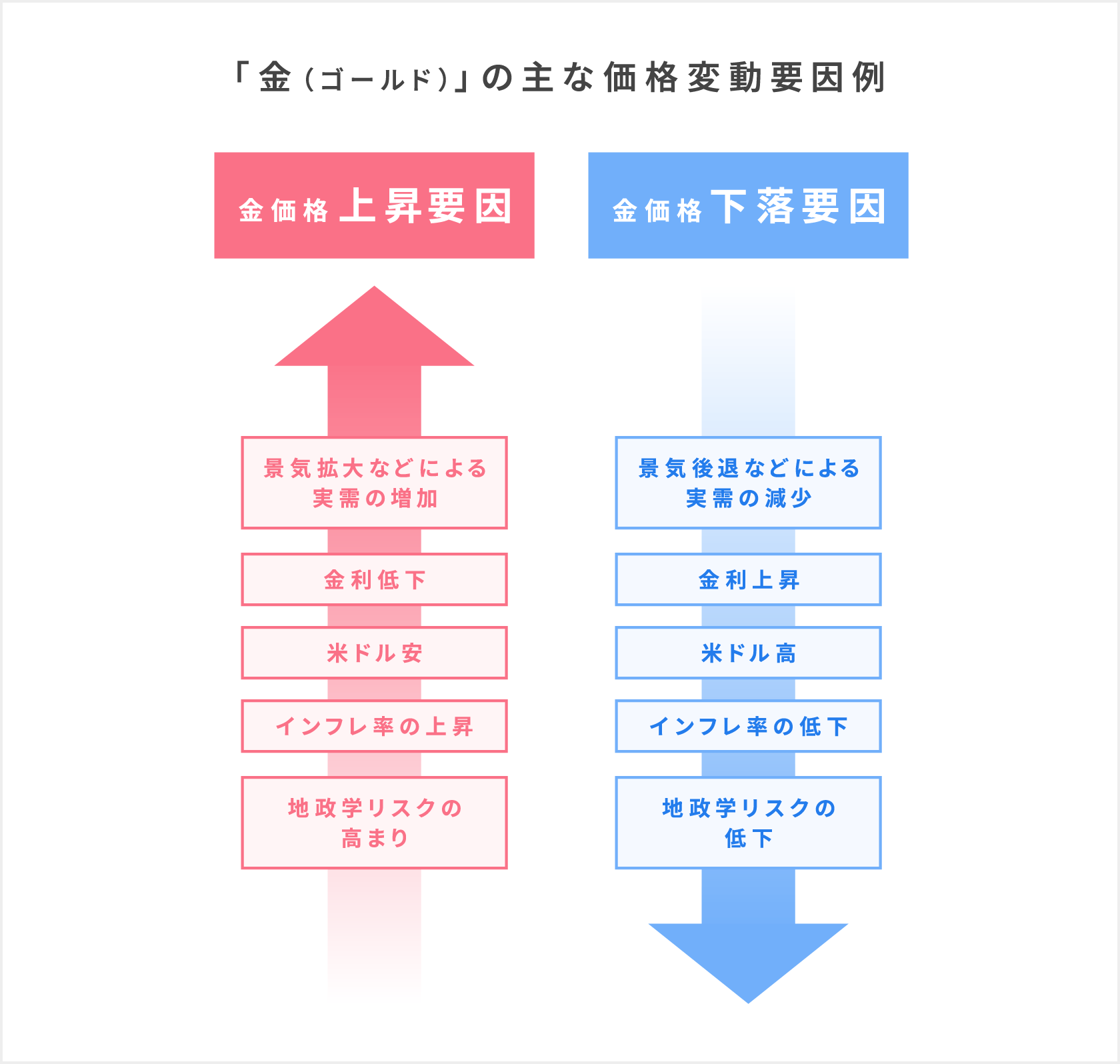

「金(ゴールド)」の価格に影響を及ぼす要因とは?

金の価格に影響を及ぼす要因は、景気動向やインフレ、通貨や金利の動き、国際情勢など多岐にわたります。各要因の影響度は投資環境によって変動しますが、長期的には世界全体の経済成長や所得水準の向上を背景とした宝飾品や投資需要の拡大、中央銀行の金購入による需要などが、金価格の上昇を支える要因と考えられています。

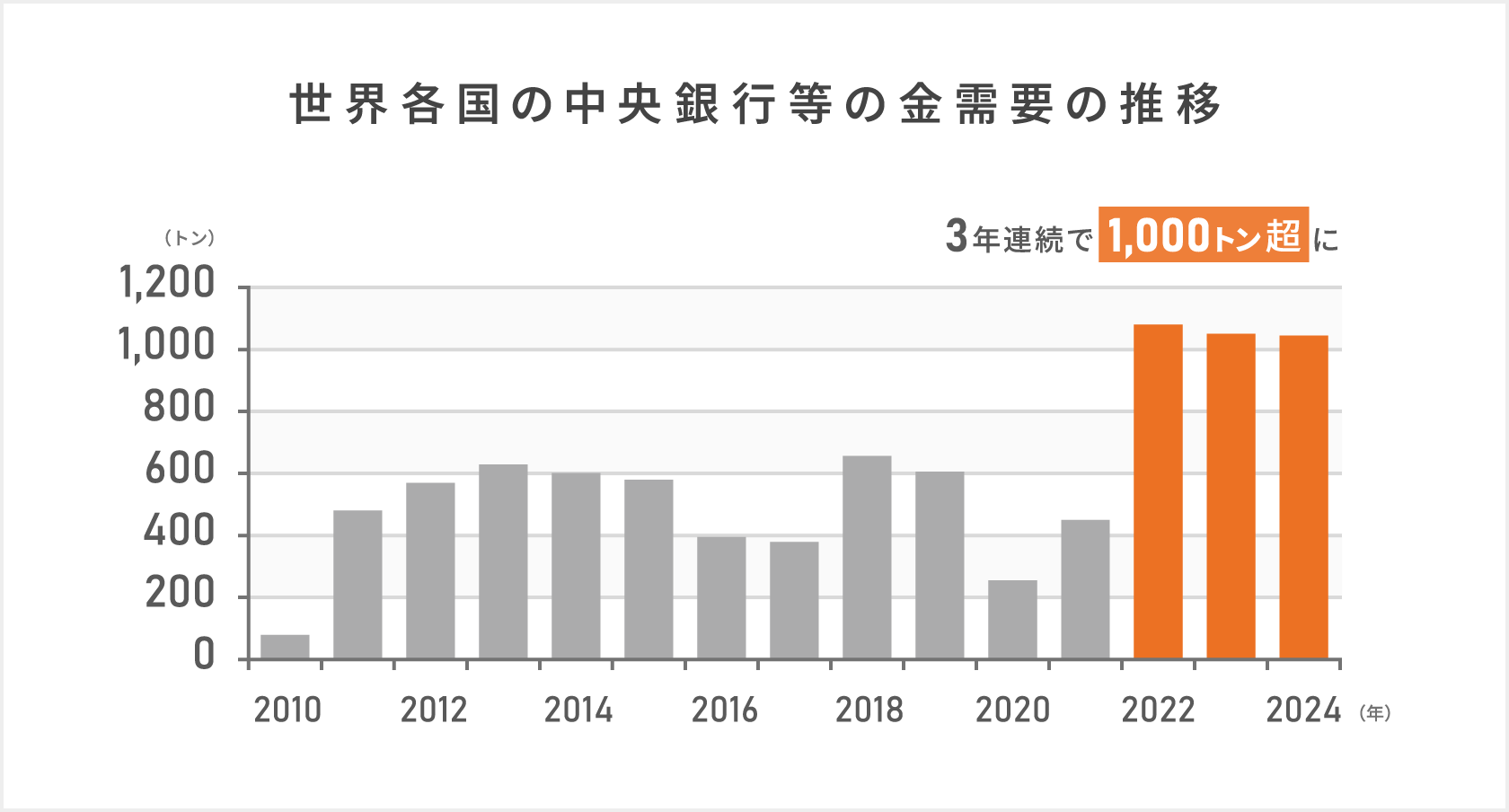

各国の中央銀行の「金(ゴールド)」需要は増加

2022年以降、インフレの進行やロシアのウクライナ侵攻等による地政学リスクの高まりを背景に、中央銀行の金需要が大きく増加しています。WGC(ワールド・ゴールド・カウンシル)によると、2024年の各国中央銀行やIMF(国際通貨基金)などによる純購入量(購入量から売却量を引いた値)は、3年連続で過去最高水準の1,000トンを上回りました。これは2021年以前の需要状況と比較して、約2倍の水準を維持していることになります。米中の対立など地政学的な不確実性が高まる中で、外貨準備を多様化させる動きなどが構造的な要因となり、中央銀行の金需要は今後も底堅く推移する可能性があります。

まとめ

「金(ゴールド)」は金利が付かない商品ではあるものの、株式や債券のように発行体の破たんなどで価値がゼロになるといった信用リスクがないことなどから、経済の不確実性や市場の変動に対する安全資産として、資産保全の役割を果たしてきました。

安定的な資産としての「金」、宝飾品としての「金」、工業製品に必須になる「金」。「金(ゴールド)」は様々な役割と魅力を持っています。ニュース等で「金」の価値や価格について触れている時に、これらを思い出してみてはいかがでしょうか。

編集協力:野村證券株式会社 投資情報部 金子 真紀、寺田 絢子

編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部

記事公開日:2025年9月12日