公的年金「100年安心」は本当なのか?

物価や賃金の上昇を受けて、2025年度の公的年金額は前年度比で1.9% 1 増加しました。しかし、物価の伸びに追いついていないと感じている方もいらっしゃるかもしれません。実際、消費者物価 2 は同じ期間で3.2%上昇しています。また、2024年の出生率 3 も1.2を下回っており、このまま出生率の低下が続くと、将来公的年金をもらえなくなるのではないかという疑問が湧くこともあるでしょう。

なお、人口維持には当該数値を2.07程度であることが必要と言われている。

「100年安心」とは、どういう意味?

2004年の公的年金制度見直しで「100年安心」という言葉が使われましたが、「公的年金だけで100年生活できる給付水準の保証」と誤解され、多くの批判を招きました。最初にお伝えしたいのは、公的年金の「100年安心」とは、もともと「公的年金の給付のみで生活ができる水準を維持する」という意味ではなく、「公的年金制度が100年たっても破綻しない」ということを示す言葉であるという点です。言葉の意味を正しく理解したうえで、おおむね100年の間に「万策尽きる」ことは想定されていないことを知っておいてください。

公的年金制度を100年維持するための、国の取り組みとは?

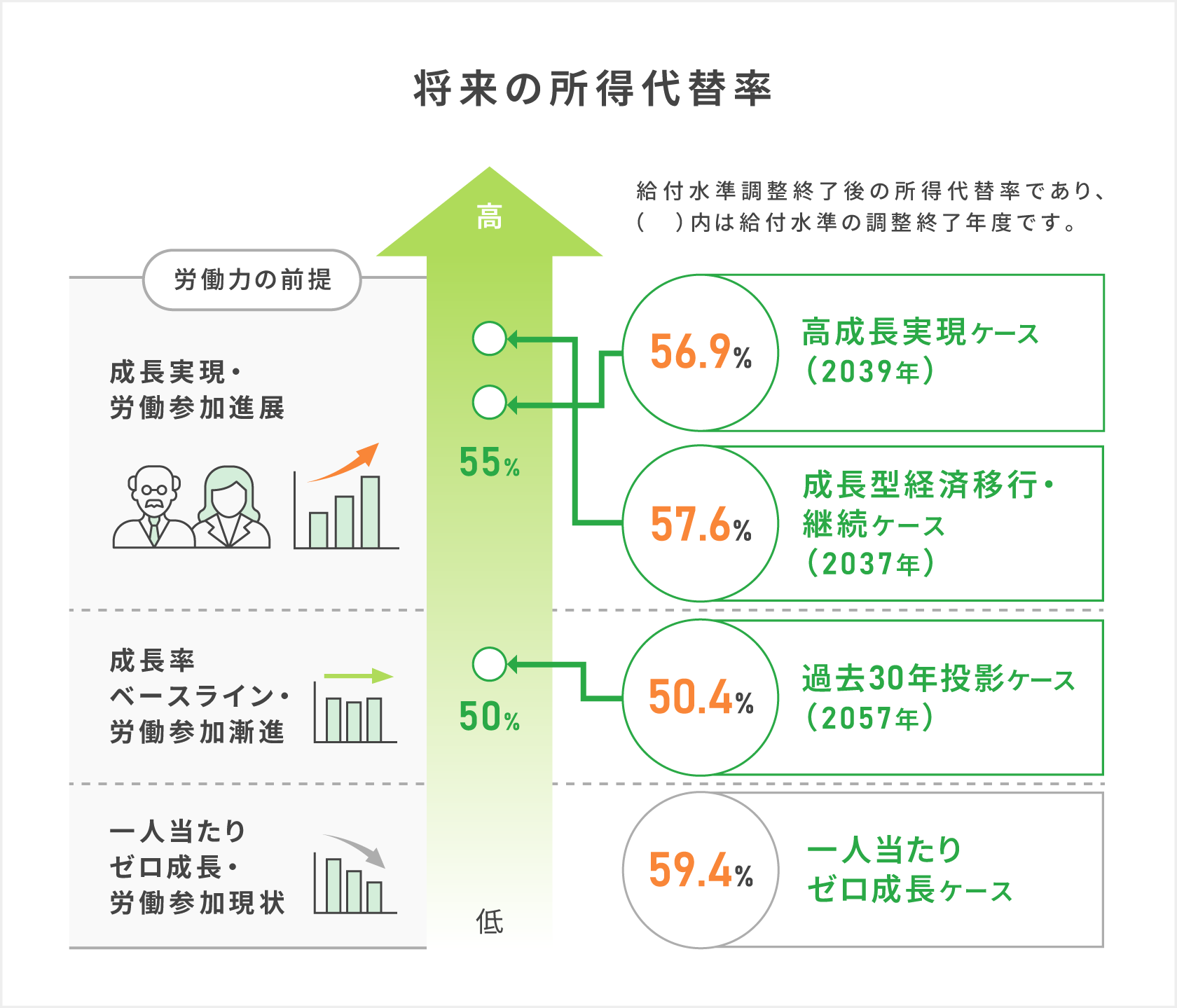

国は、公的年金制度を維持するために5年ごとに財政検証を実施しています。財政検証では主に、「所得代替率」と「年金の実質価値」の2つの指標を用いて、将来の年金水準を評価しています。所得代替率は、現役世代の所得(≒生活水準)と比較した相対的な基準を表し、「年金の実質価値」は、現時点の物価に換算した場合の年金額がどの程度になるかを示します。さらに、長期的な人口動態(労働参加率)や経済成長のさまざまなケースを想定し、それぞれのケースに基づいた試算結果を示しています。

高成長実現ケースの実質経済成長率や実質賃金上昇率は成長型経済移行・継続ケースより高いものの、賃金を上回る実質的な運用利回り(スプレッド)が低いため、所得代替率は成長型経済移行・継続ケースより低くなっている。

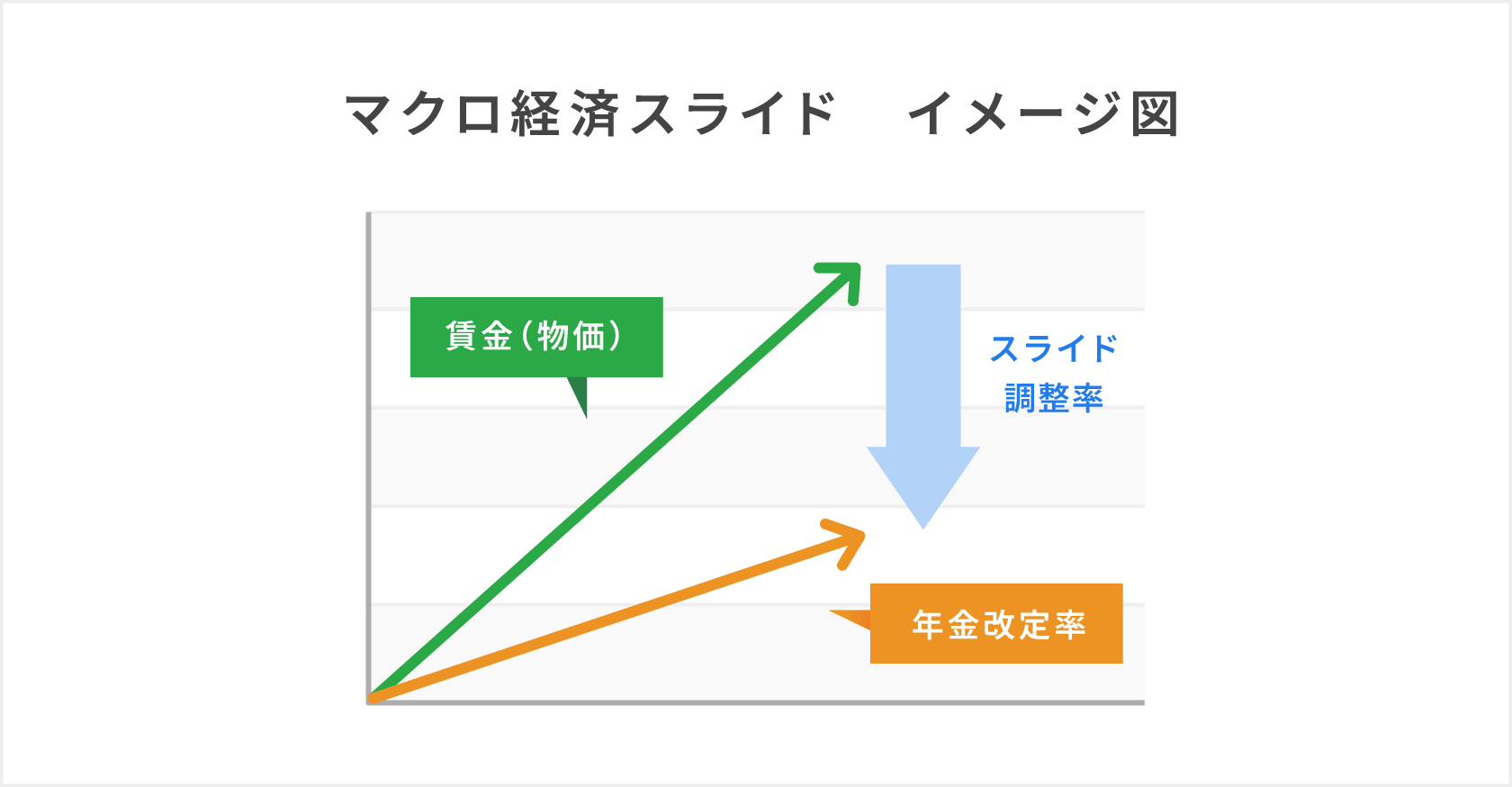

つまり、公的年金の収支状況や少子高齢化、インフレの動きを踏まえ、長期的な視点で検証を重ねながら、公的年金制度を持続可能にするための調整を行っています。その一環として、給付水準を緩やかに調整する仕組みである「マクロ経済スライド」を導入しています。

わたしたちが安心した老後を暮らすためには?

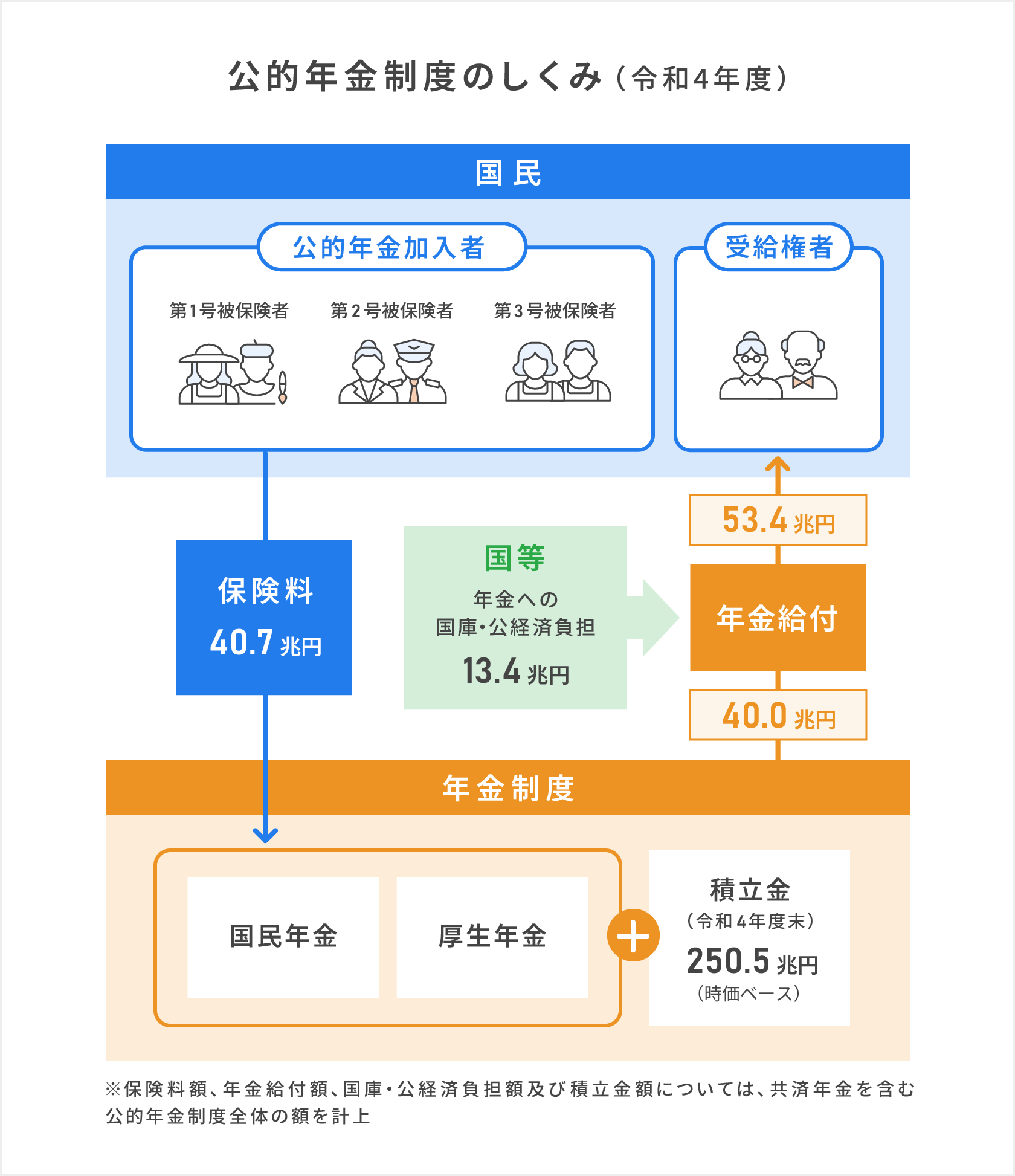

現在の公的年金制度は、現役世代からの保険料、積立金に加え、不足分を国庫から補填することで成り立っており、保険料のみで賄えているわけではありません。

国は年金給付額を保険料収入で賄えるように段階的に近づけることを目的に、マクロ経済スライドを適用し、賃金や物価の伸びを下回るペースで給付水準を改定し続けています。そのため、現在の給付額は受給者にとって十分に安心できる水準とは言えません。

前述のとおり、「100年安心」とは公的年金制度の存続を指しており、私たちの年金給付額を保証するものではありません。制度の持続可能性という意味では安心できても、少子化の進行や経済状況の変化により、公的年金の給付がさらに減少する可能性もあります。これから安心して暮らしていくためには、現役世代はこれまで以上に、老後に備えて長く働き収入を確保するとともに、自ら資産形成にしっかり取り組むことを考えましょう。

編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部

記事公開日:2025年11月18日