【3分で読める】再生可能エネルギーの現状と成長のカギ

再生可能エネルギー(再エネ)は、石炭や原油やLNGなどの化石燃料と異なり、利用時に地球温暖化の原因となるCO2をほとんど排出しないため、温室効果ガス削減に大きく貢献するものです。しかし、2022年度の日本の発電電力量に占める再エネの比率は21.9%と低い水準に留まっています。(資源エネルギー庁 日本のエネルギー2024年度版「エネルギーの今を知る10の質問」より)

この現状を踏まえ、2025年2月に経済産業省が公表した第7次エネルギー基本計画では、2040年の再エネは4~5割程度、原発は2割程度、火力は3~4割程度との見通しとなっており、再エネを最大の電源とするシナリオが示されています。ただし、地球温暖化対策の面から再エネについて考える場合は、日本だけではなく世界的な動向を見ていく必要があります。今回は、世界の再生可能エネルギーの現状と成長のカギについて見ていきたいと思います。

再生可能エネルギーの導入が停滞

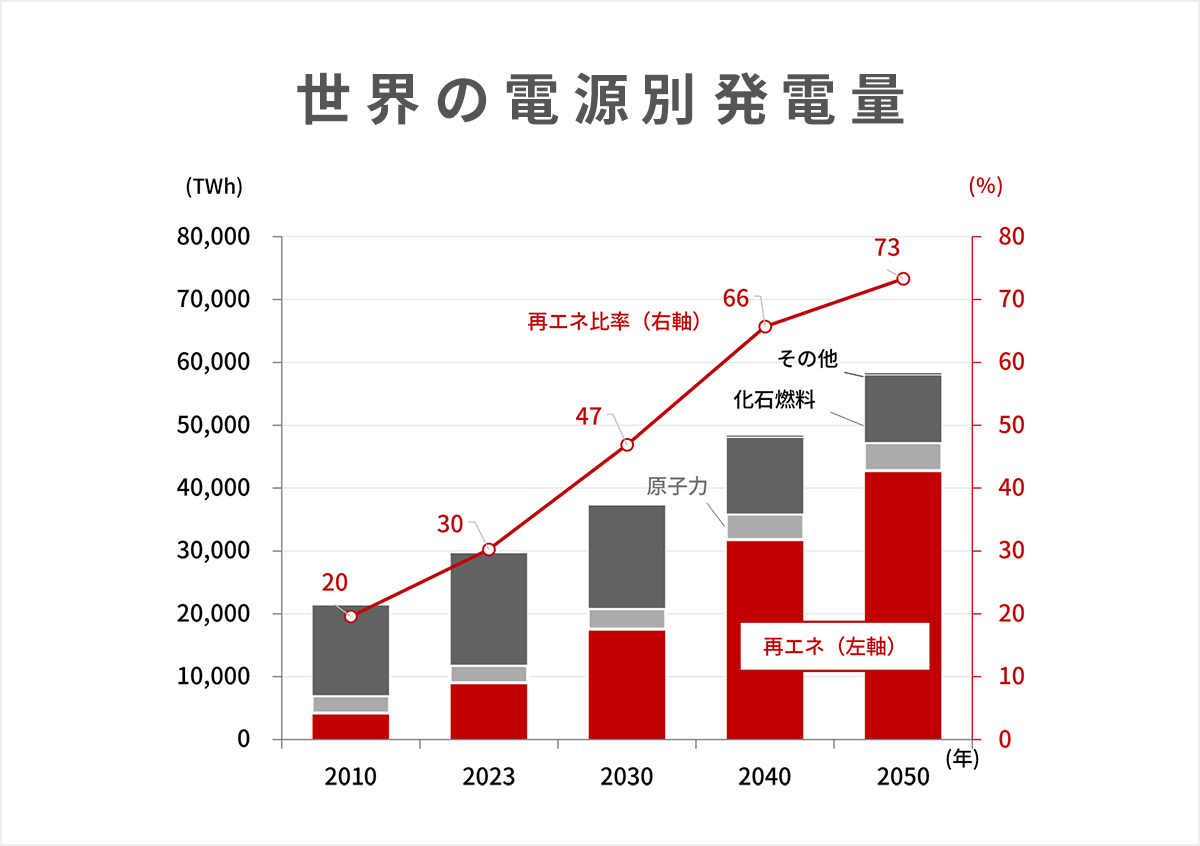

2015年のパリ協定を契機に主要国・地域が 温室効果ガス(GHG)排出量を実質ゼロにする=ネットゼロの実現に向けた取り組みを強化してきました。しかし、発電に使うエネルギー資源の構成は、2023年は石油や石炭などの化石燃料が60%を占めており、GHG排出量の少ない再エネは30%に留まっています。国際エネルギー機関(IEA)は、世界の電源構成に占める再エネの比率を2030年は47%、2050年は73%に拡大すると予想しています。

再エネ電力の供給に欠かせない電力系統の不足が課題

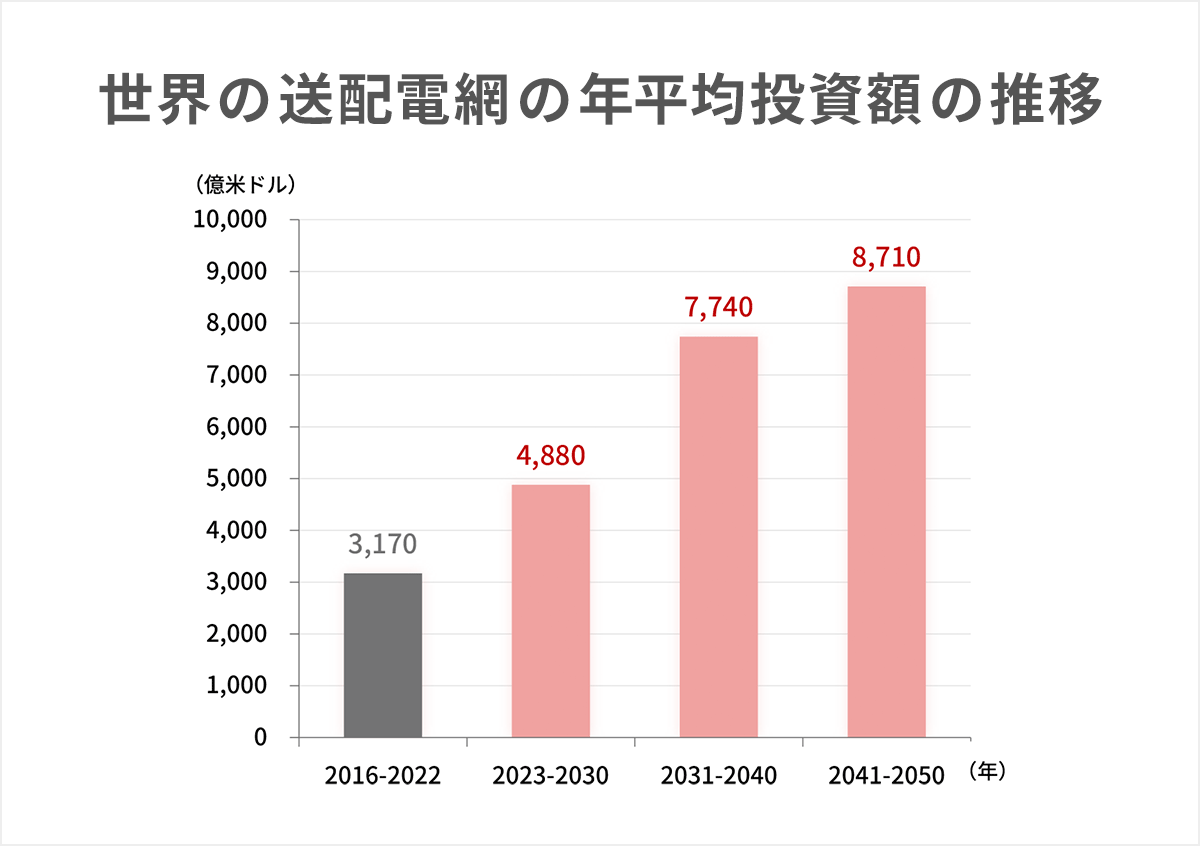

世界では、再エネ発電を推進する政策や技術革新により、再エネの発電コストは、太陽光や風力発電を中心に低下傾向にあります。その他の電源と比べても、競争力のある電源となってきましたが、再エネ普及を阻む要因の一つに、送配電能力の不足が挙げられます。特に欧米を中心に、発電した電力を消費地まで運ぶ送配電網が足りず、未稼働の太陽光や風力発電設備が増加していることが問題となっています。IEAによると、送配電網の投資額は、2023年から2030年の年平均で4,880億米ドルになるとし、2041年から2050年には8,710億米ドルが必要との見通しを示しており、今後、送配電網の整備が進展していくと期待されます。

関連ビジネスの拡大が期待される

また、再エネ普及に向けて、再エネの出力変動に応じて柔軟に充電・放電のできる蓄電池の需要が高まっています。蓄電池により、電力の需給調整と電力系統の安定化を図ることができます。さらに、世界的に、発電した電力を距離の離れた消費地へ、無駄なく安定して送電できる 高電圧直流送電(HDVC)システムの導入も進んでいます。その他、次世代技術で注目されているのが、軽量で柔軟性が高く、製造コストが低いという強みを持つペロブスカイト太陽電池です。日本や中国、欧州では、政府の支援を受けて事業化を目指す動きがみられます。

まとめ

再生可能エネルギーの普及は持続可能な社会の実現だけではなく、新技術の開発等による経済成長にも寄与すると考えられます。今後も再エネ拡大の流れは続くことが想定され、長期的な視点に立って注目していきたいテーマではないでしょうか。

編集協力:野村證券株式会社 投資情報部 澤田 麻希

編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部

記事公開日:2025年5月30日