「2026年度から所得制限なしで高校授業料無償化」で話題の高校費用を分析 公立学校進学者と私立学校進学者での学習費(高校編)

人生の3大費用と言われているもののうちのひとつである「教育費用」。

今回は高校における学習関連費用についてお伝えします。

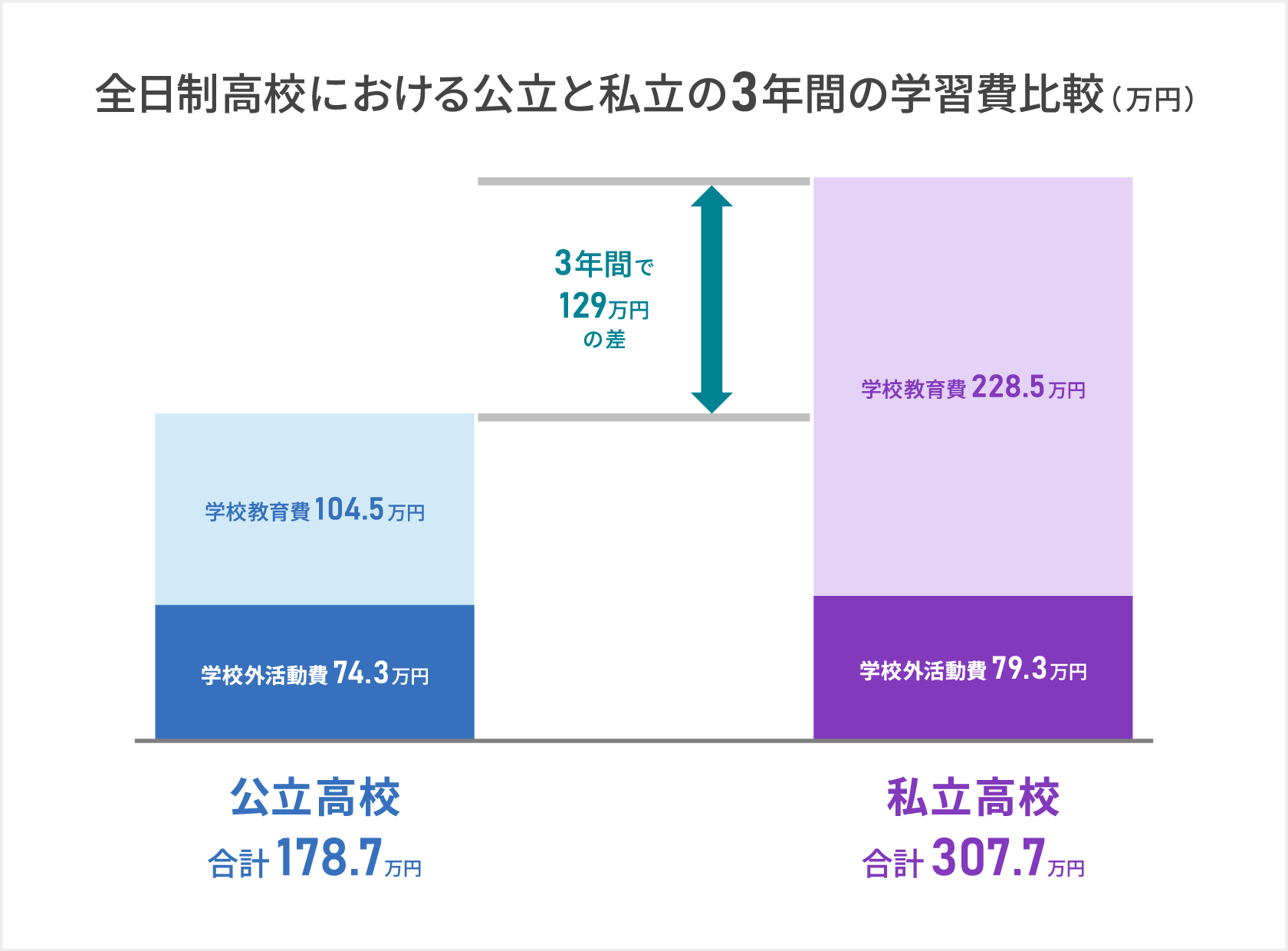

公立と私立では高校3年間で平均129万円の費用差

文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」によると、学習費は全日制の公立高校と私立高校では3年間で平均各々178.7万円、307.7万円となっており、129万円の差となっています。

ちなみに、中学校で同様の比較をすると3年間で約300万円もの差(公立中学162.6万円、私立中学467.2万円)があります。

なお、ここでの「学習費」は「学校教育費」と「学校外活動費」に分類されており、各々の定義は以下のような感じです。

| 学校教育費 | 学校教育のために各家庭が支出した全経費で、学校が一律に徴収する経費及び必要に応じて各家庭が支出する経費の合計。 |

|---|---|

| 学校外活動費 | 補助学習費及びその他の学校外活動費の合計。 |

3年間の「学校教育費」の差をもう少し細かく分類したのが下記の表になります。

金額差が大きいトップ3は「授業料(約56万円)」、「施設整備費等(約16万円)」、「入学金(約12万円)」となっており、いずれも私立の方が公立よりもお金がかかっています。なお、施設整備費は公立高校では徴収されない費用であり、基本的には後述する授業料無償化の対象となっていないことは認識しておくべきでしょう。

全日制高校3年間における学校教育費の私立と公立との差(私立生費用-公立生費用)

| 学校教育費 | 差額(単位:円) |

|---|---|

| 入学金 | 118,289 |

| 入学時に納付した施設整備費等 | 54,084 |

| 入学検定料 | 5,354 |

| 授業料 | 563,772 |

| 施設整備費等 | 163,465 |

| 修学旅行費 | 56,486 |

| 校外学習費 | 12,066 |

| 学級・児童会・生徒会費 | 4,073 |

| その他の学校納付金 | 28,709 |

| PTA会費 | 4,248 |

| 後援会費 | 14,231 |

| 寄附金 | 15,695 |

| 教科書費・教科書以外の図書費 | 15,027 |

| 学用品・実験実習材料費 | 22,050 |

| 教科外活動費 | 22,513 |

| 通学費 | 94,681 |

| 制服 | 41,641 |

| 通学用品費 | -2,602 |

| その他 | 6,207 |

| 計 | 1,239,989 円 |

続いて、「学校外活動費」を見てみます。

こちらは上述の通り差が5万円程度しかないのですが、内訳で見ると「学習塾費」は公立の方が11万円ほど多く支払っている一方で、「国際交流体験活動」では私立が11万円ほど多くなっています。つまり、公立生の方が塾に多くお金をかけていて、その金額に近いお金を私立生は留学等の費用に充てているようです。

全日制高校3年間における学校外活動費の私立と公立との差(私立生費用-公立生費用)

| 学校外活動費 | 差額(単位:円) |

|---|---|

| 補助学習費 | -91,735 |

| 家庭内学習費 | 14,046 |

| 通信教育・家庭教師費 | 7,969 |

| 学習塾費 | -107,130 |

| その他 | -6,620 |

| その他の学校外活動費 | 141,653 |

| 体験活動・地域活動 | 2,812 |

| 芸術文化活動 | 1,510 |

| スポーツ・レクリエーション活動 | 24,199 |

| 国際交流体験活動 | 110,521 |

| 教養・その他 | 2,611 |

| 計 | 49,918 円 |

都道府県によってばらつきのある私立高校の費用

全日制公立高校の場合は基本的に全国一律で月額9,900円(年額118,800円)ですが、私立高校は各学校によって異なります。

都道府県別の私立高校の平均「授業料」を見てみると、下記の通りある程度のばらつきがあることがわかります。一番高い長野県(64.8万円)と一番安い福井県(34.8万円)では年間約30万円も差があります。

都道府県別私立高校の平均授業料ランキング(年間/単位:万円)

| 順位 | 都道府県 | 授業料 |

|---|---|---|

| 1 | 長野県 | 64.8 |

| 2 | 大阪府 | 60.5 |

| 3 | 奈良県 | 58.3 |

| 4 | 京都府 | 55.9 |

| 5 | 鹿児島県 | 55.1 |

| 6 | 東京都 | 48.7 |

| 7 | 神奈川県 | 48.0 |

| 8 | 和歌山県 | 47.2 |

| 9 | 愛知県 | 47.0 |

| 10 | 兵庫県 | 46.1 |

| 11 | 静岡県 | 44.6 |

| 12 | 山形県 | 44.5 |

| 13 | 三重県 | 44.3 |

| 14 | 滋賀県 | 44.2 |

| 15 | 広島県 | 43.4 |

| 16 | 徳島県 | 43.2 |

| 17 | 島根県 | 42.6 |

| 18 | 愛媛県 | 42.5 |

| 19 | 高知県 | 42.2 |

| 20 | 青森県 | 42.1 |

| 21 | 岐阜県 | 42.0 |

| 22 | 山口県 | 42.0 |

| 23 | 群馬県 | 41.5 |

| 24 | 北海道 | 41.2 |

| 順位 | 都道府県 | 授業料 |

|---|---|---|

| 25 | 山梨県 | 41.2 |

| 26 | 佐賀県 | 41.2 |

| 27 | 長崎県 | 41.0 |

| 28 | 宮城県 | 40.9 |

| 29 | 宮崎県 | 40.8 |

| 30 | 香川県 | 40.4 |

| 31 | 埼玉県 | 40.3 |

| 32 | 福岡県 | 40.2 |

| 33 | 岩手県 | 40.1 |

| 34 | 熊本県 | 40.0 |

| 35 | 岡山県 | 39.9 |

| 36 | 大分県 | 39.7 |

| 37 | 富山県 | 39.6 |

| 38 | 鳥取県 | 39.6 |

| 39 | 栃木県 | 39.2 |

| 40 | 福島県 | 39.0 |

| 41 | 茨城県 | 38.7 |

| 42 | 千葉県 | 38.3 |

| 43 | 新潟県 | 38.1 |

| 44 | 石川県 | 37.9 |

| 45 | 沖縄県 | 36.8 |

| 46 | 秋田県 | 35.6 |

| 47 | 福井県 | 34.7 |

次は「施設整備費等」の都道府県別ランキングです。

一番高い都道府県は岡山県(37.8万円)で一番安いのは島根県(2.2万円)となっており、2県における差は年間約35万円です。本費用は国の「高等学校等就学支援金制度」の対象ではないため教育費用を検討する際には注意が必要です。

都道府県別私立高校の施設整備費等ランキング(年間/単位:万円)

| 順位 | 都道府県 | 施設整備費等 |

|---|---|---|

| 1 | 岡山県 | 37.8 |

| 2 | 宮城県 | 29.8 |

| 3 | 神奈川県 | 28.1 |

| 4 | 茨城県 | 25.4 |

| 5 | 山梨県 | 24.6 |

| 6 | 長野県 | 24.2 |

| 7 | 千葉県 | 23.1 |

| 8 | 東京都 | 22.6 |

| 9 | 滋賀県 | 22.2 |

| 10 | 兵庫県 | 21.3 |

| 11 | 埼玉県 | 21.0 |

| 12 | 京都府 | 19.7 |

| 13 | 三重県 | 19.5 |

| 14 | 福岡県 | 19.2 |

| 15 | 秋田県 | 19.0 |

| 16 | 栃木県 | 18.5 |

| 17 | 群馬県 | 17.6 |

| 18 | 福井県 | 16.4 |

| 19 | 沖縄県 | 16.1 |

| 20 | 徳島県 | 15.9 |

| 21 | 佐賀県 | 14.6 |

| 22 | 熊本県 | 14.0 |

| 23 | 愛媛県 | 12.6 |

| 24 | 岐阜県 | 11.2 |

| 順位 | 都道府県 | 施設整備費等 |

|---|---|---|

| 25 | 静岡県 | 10.2 |

| 26 | 宮崎県 | 9.5 |

| 27 | 香川県 | 9.3 |

| 28 | 石川県 | 8.9 |

| 29 | 岩手県 | 8.3 |

| 30 | 山形県 | 8.2 |

| 31 | 新潟県 | 8.2 |

| 32 | 鳥取県 | 7.8 |

| 33 | 長崎県 | 7.6 |

| 34 | 奈良県 | 7.3 |

| 35 | 広島県 | 7.1 |

| 36 | 青森県 | 7.1 |

| 37 | 大分県 | 7.0 |

| 38 | 高知県 | 6.3 |

| 39 | 和歌山県 | 6.0 |

| 40 | 北海道 | 5.8 |

| 41 | 鹿児島県 | 5.0 |

| 42 | 山口県 | 4.8 |

| 43 | 福島県 | 4.8 |

| 44 | 富山県 | 3.9 |

| 45 | 大阪府 | 3.1 |

| 46 | 愛知県 | 2.5 |

| 47 | 島根県 | 2.2 |

この2つ(授業料、施設整備費等)を合算した額の都道府県別ランキングは下記の通りです。

一番高い長野県と一番低い富山県ではほぼ2倍の差があります。

都道府県別私立高校の平均授業料+施設整備費等ランキング(年間/単位:万円)

| 順位 | 都道府県 | 授業料+施設整備費等 |

|---|---|---|

| 1 | 長野県 | 88.9 |

| 2 | 岡山県 | 77.7 |

| 3 | 神奈川県 | 76.1 |

| 4 | 京都府 | 75.6 |

| 5 | 東京都 | 71.2 |

| 6 | 宮城県 | 70.7 |

| 7 | 兵庫県 | 67.3 |

| 8 | 滋賀県 | 66.5 |

| 9 | 山梨県 | 65.8 |

| 10 | 奈良県 | 65.6 |

| 11 | 茨城県 | 64.1 |

| 12 | 三重県 | 63.8 |

| 13 | 大阪府 | 63.7 |

| 14 | 千葉県 | 61.4 |

| 15 | 埼玉県 | 61.3 |

| 16 | 鹿児島県 | 60.1 |

| 17 | 福岡県 | 59.4 |

| 18 | 徳島県 | 59.1 |

| 19 | 群馬県 | 59.1 |

| 20 | 栃木県 | 57.7 |

| 21 | 佐賀県 | 55.8 |

| 22 | 愛媛県 | 55.2 |

| 23 | 静岡県 | 54.8 |

| 24 | 秋田県 | 54.6 |

| 順位 | 都道府県 | 授業料+施設整備費等 |

|---|---|---|

| 25 | 熊本県 | 54.1 |

| 26 | 岐阜県 | 53.2 |

| 27 | 和歌山県 | 53.2 |

| 28 | 沖縄県 | 52.9 |

| 29 | 山形県 | 52.7 |

| 30 | 福井県 | 51.2 |

| 31 | 広島県 | 50.5 |

| 32 | 宮崎県 | 50.3 |

| 33 | 香川県 | 49.7 |

| 34 | 愛知県 | 49.5 |

| 35 | 青森県 | 49.1 |

| 36 | 長崎県 | 48.6 |

| 37 | 高知県 | 48.5 |

| 38 | 岩手県 | 48.4 |

| 39 | 鳥取県 | 47.4 |

| 40 | 北海道 | 46.9 |

| 41 | 山口県 | 46.8 |

| 42 | 石川県 | 46.8 |

| 43 | 大分県 | 46.7 |

| 44 | 新潟県 | 46.3 |

| 45 | 島根県 | 44.8 |

| 46 | 福島県 | 43.8 |

| 47 | 富山県 | 43.5 |

授業料無償化の影響は?

次は時系列比較を見てみましょう。

費用の増加率(2018年度調査と2023年度調査の比較)

| 高校 | 学校教育費 | 学校外活動費 | 学習費総額 |

|---|---|---|---|

| 公立 | 24% | 40% | 30% |

| 私立 | 6% | 5% | 6% |

当該期間に公立高校就学者の学習費総額は30%上昇したのに対し、私立高校就学者の費用は6%の上昇にとどまっていました。

これは、2020年4月から年収約590万円未満世帯を対象として就学支援金の支給上限額が引き上げられたこと(私立高校(全日制)の場合、39万6,000円)が要因のひとつと考えられます。

ここで、高等学校等就学支援金制度の大まかな変遷を振り返ってみます。

| 年度 | 事柄 |

|---|---|

2010年度 | 高校無償化法 1 施行 ※1 正式名称は「国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律」 |

2014年度 | 所得制限(基準額910万円)を導入 |

2020年度 | 高等学校等就学支援金の支給上限額を引き上げることにより、年収590万円未満世帯を対象とした私立高等学校授業料の実質無償化へ |

2025年度 | 公立高校の授業料実質無償化について所得制限の撤廃 |

2026年度 | 私立高校の授業料に対する所得制限が撤廃され、全ての世帯が支援対象となり年間最大45万7千円(全国平均の授業料相当額)支給 |

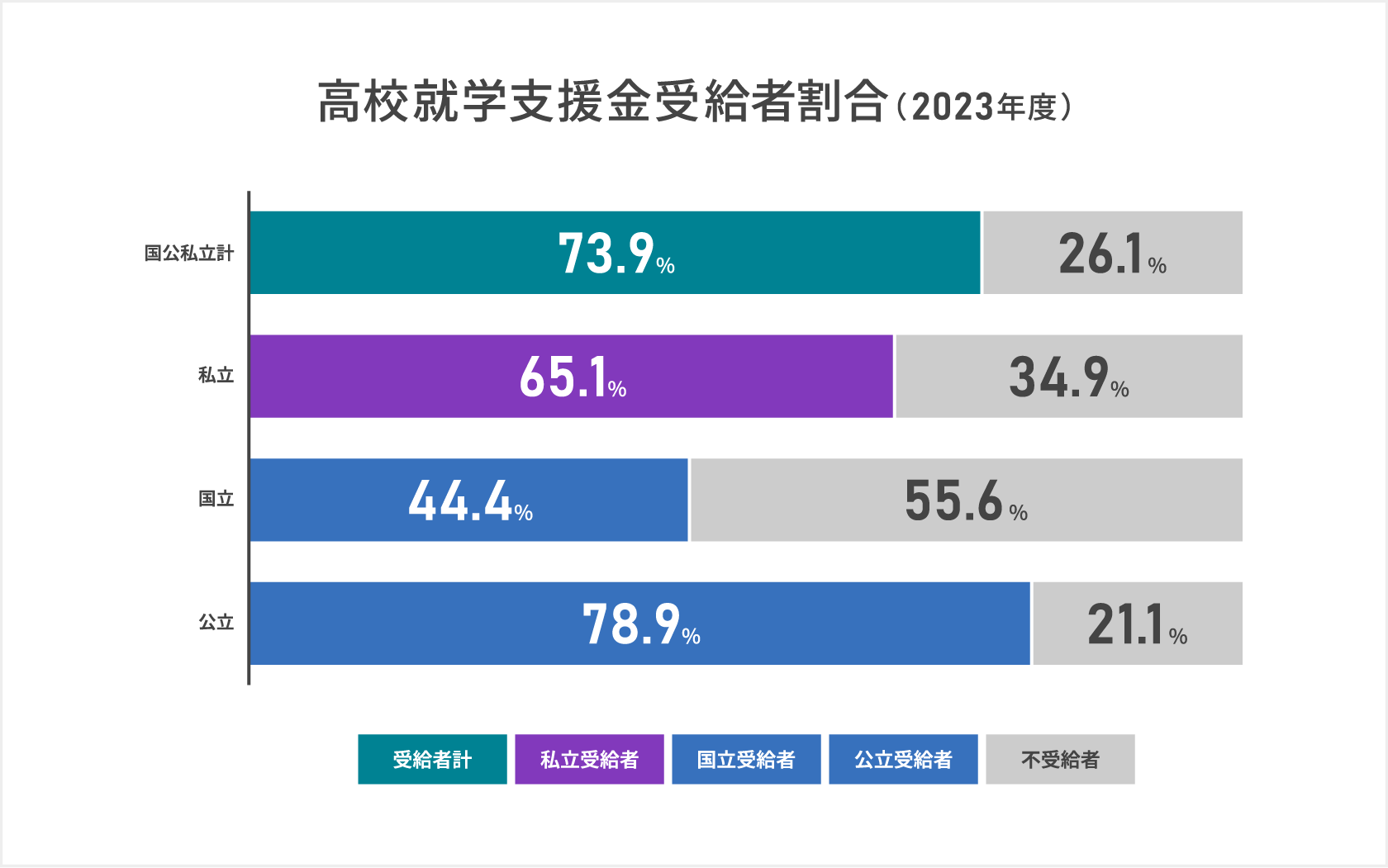

この制度を利用している人(受給者)は現状どの程度いるのでしょうか?

2023年度においては下記の通りとなっており、全体では73.9%と約3/4の人が利用しています。

内訳を見ると、私立では約2/3(65.1%)であり、所得制限の影響が大きいものと推察されます。

上述の通り、2026年度からは所得制限が撤廃されるため受給者の割合は上昇し、私立高校を選ぶ人の割合も増加すると予測されます。

別途支援を行っている都道府県もある

「高等学校等就学支援金制度」は国の制度であり、これとは別に独自の支援を行っている都道府県もあります。

例えば東京都の場合、都民は所得制限なく、国の就学支援金との合計で年間49万円(2025年度)の範囲内(全日制・定時制の場合)で、在学校の授業料(保護者が負担した金額)が上限として負担軽減される制度となっています(詳細はこちらの「東京都私学財団 学費負担軽減事業パンフレット・動画」をご参照ください)。

令和6年(2024年)時点の都道府県別の支援状況は文部科学省の「都道府県別私立高校生への修学支援事業に関する調査について」が参考になります。ただし、こちらは調査時点での制度状況であるため、最新の情報については各自治体にご確認ください。

国の支援ローンや奨学金

大学のみならず高校教育についても「国の教育ローン」は適用対象となっており、具体的には日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が実施しています。融資限度は、進学・在学する子供1人当たり350万円以内(一定の要件を満たす場合は450万円以内)、使途は入学金や授業料のみならず教科書代やPC購入費用、留学費用など多岐にわたります。

また、自治体によっては奨学金を貸出する制度を行っている場合もあります。

例えば東京都では「東京都育英資金」において「勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難な方に、無利息で奨学金」を貸出する制度があります。

2026年度から所得による制限が撤廃されることにより一層前進する「高校授業料無償化」ですが、細かく見ると東京都のように自治体の制度で既に実質無償化を実施していたり、「無償化」といえど金額上限があるために私立学校の授業料によっては上限を超える金額は有償となったりすることもあります。また、無償化の対象となっていない「施設整備費」にも教育費用を考える際には考慮する必要があります。

高校進学に当たっては、学校の学力やブランド力のみならず、お金の部分もきちんと比較・計画して検討する必要があります。

文責:野村證券株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部 籔内 大助

記事公開日:2025年8月29日