“ウェルビーイング”とは?意味や重要性、“ウェルネス”との違いを解説

なぜウェルビーイングが話題になっているのか?

「ウェルビーイング」という言葉に触れる機会が、最近、増えてきました。テレビのニュース番組やワイドショーで紹介され、雑誌等で“ウェルビーイング”の特集が組まれたこともあります。

一方、言葉の意味はなんとなく分かるけど…と思う人も多いのではないでしょうか。この記事では、日本で注目度が急上昇している「ウェルビーイング」について、その意味や「ウェルネス」との違いについて解説します。

ウェルビーイングの意味は?

まず、「ウェルビーイング」という言葉の意味を確認してみましょう。“well-being”は、“well(良く)”と“being(在る、生きる)”が組み合わさった単語です。その語源は、イタリア語のベネッセレ(benessere、良く在る、良く生きる)と言われています。

この“well-being”という単語が最初に使われた有名な例は、1946年に作られたWHO(世界保健機関)の憲章です。その中の「健康」の定義を説明する文章の中に、“well-being”が登場します。

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”

健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。

出所:外務省「世界保健機関憲章」

この一節では、“well-being”は、「良好な状態」という意味で使われています。しかし、現代にいたると、“well-being”は、より広い意味を持つようになりました。

英語圏における“well-being”の一般的な意味を、代表的な英英辞典であるOxford Learner’s Dictionariesで調べると、“general health and happiness(全般的な健康と幸福)”という意味が示されます。

また、日本の厚生労働省の資料では、WHO憲章の「健康」の定義と同じ、「身体的、精神的、社会的に良好な状態」の意味で説明されています。

参考:厚生労働省「平成30年度第8回雇用政策研究会 資料」

「ウェルビーイング」という言葉は、WHO憲章時では「良好な状態」にすぎませんでしたが、時代を経て、WHOの「健康」の定義と同じ意味を持つようになりました。

ウェルビーイングの意味を深めた幸福学の研究

このウェルビーイングへの関心が、近年、世界的に高まっている理由はなんでしょうか。その背景には2つの変化があります。一番目の変化は、心理学の一分野の「幸福学」やこれに近い「ポジティブ心理学」の研究によって、ウェルビーイングが、個人が幸福を実現するために役に立つ、実践的な考え方と捉えられるようになったことです。

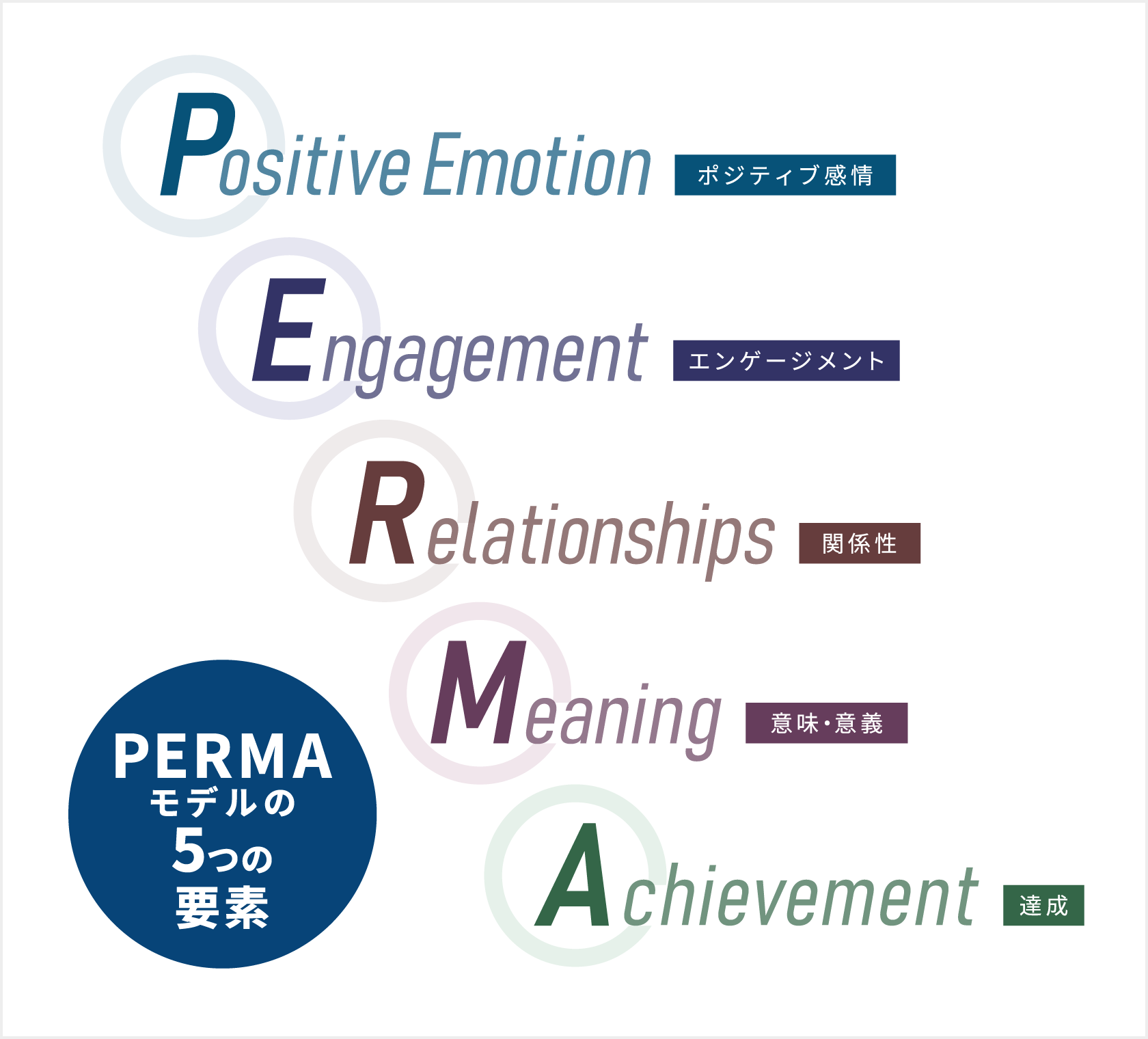

代表的な例として、ポジティブ心理学の第一人者である米国ペンシルベニア大学マーティン・セリグマン教授の研究が挙げられます。セリグマン教授は、人の幸福度を測る際に、一時の感情に左右されない「持続的な幸福(つまり、ウェルビーイング)」に注目し、これを高める5つの要素からウェルビーイングが構成されるという理論を提唱しました。

この5つの要素とは、1.ポジティブ感情(Positive Emotion)、2.エンゲージメント(Engagement)、3.関係性(Relationships)、4.意味・意義(Meaning)、5.達成(Achievement)であり、この理論は5つの要素の頭文字を取って「PERMAモデル」と呼ばれます。

セリグマン教授の理論は、一人一人が自ら5つの要素に基づいてウェルビーイングを測定し、日常生活の中で実践的に幸福度を高めることが可能な理論であったため、ウェルビーイングが世界的に注目され、広まることに大きく貢献しました。

出所:「『ポジティブ心理学の挑戦 “幸福”から“持続的幸福”へ』マーティン・セリグマン 著/宇野カオリ 監訳 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2014年発行」図は出所より野村ホールディングス ファイナンシャル・ウェルビーイング部作成

「持続性」とウェルビーイングの関係性

ウェルビーイングへの関心を高めた二番目の変化は、地球環境問題や度重なる国際金融危機をきっかけに、物質的・金銭的な利益の追求に対して国際的な批判が高まり、新しい価値観が求められるようになったことです。

その先駆的な例としては、1970年代にブータンが政策目標として、国民の幸福度を測る国民総幸福量(Gross National Happiness、GNH)を置いたことは有名です。2000年代に入り、国際社会において、「幸福」や「持続性」、「社会との関係」などの価値観が一層重視されるようになった結果、「全般的で持続的な幸福」というウェルビーイングの考え方が、共感を得るようになりました。そして、2010年代以降、国際機関や各国の政府、企業が、ウェルビーイングの考え方を活動に取り入れ始めました。

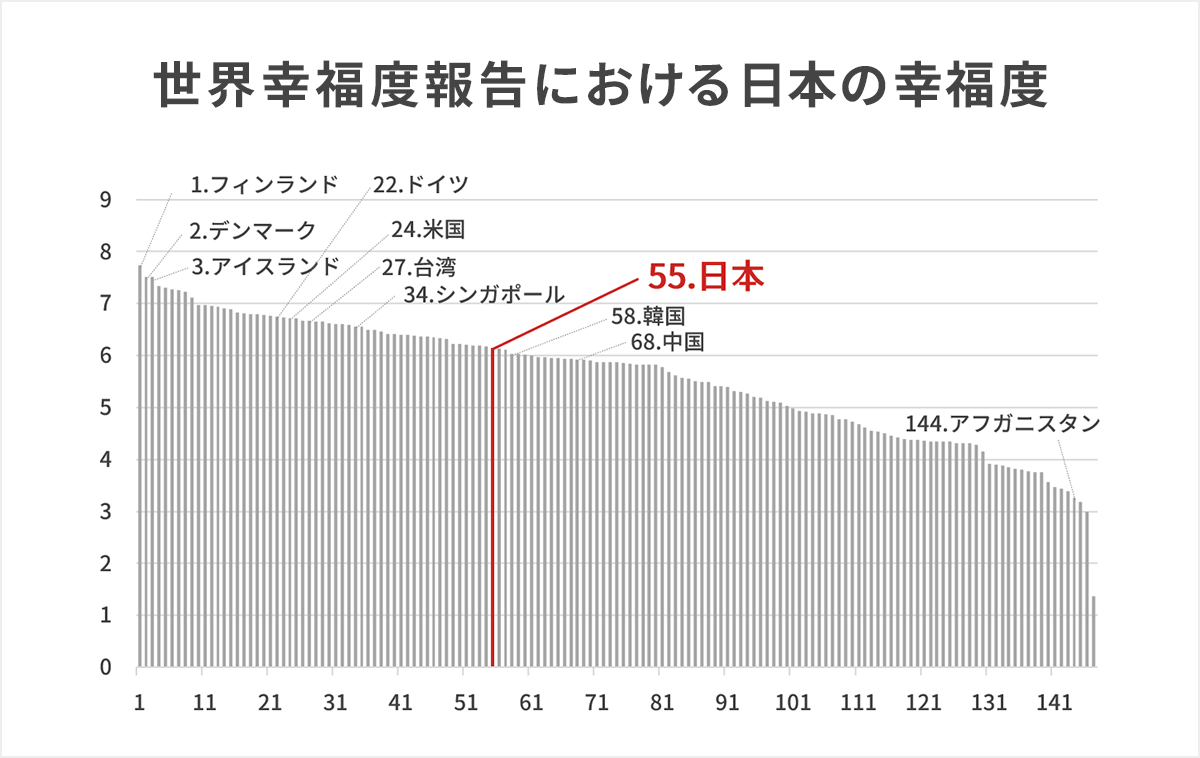

例えば、国連の持続可能開発ソリューションネットワークは、2012年より世界各国のウェルビーイングに関する調査をまとめた「世界幸福度報告(World Happiness Report)」を発表しています。その中では、各国のウェルビーイングを6つの指標(1.一人当たりGDP、2.社会的なサポート、3.健康寿命、4.人生における選択の自由度、5.一人当たりの寄附額、6.汚職)を基に算出し、各国のランキングを発表しています。指標はわずか6つですが、経済的な豊かさだけでなく、社会との関係や健康、自由、社会正義など、幅広い分野にわたっています。

2022~2024年の調査では、日本の順位は残念ながら55位にとどまりました。日本の6つの指標のスコアを上位5か国の平均値と比べると、日本は「健康寿命」のスコアでは勝っていますが、「人生における選択の自由度」や「社会的なサポート」、「汚職」、「一人当たりの寄附額」、のスコアで大きく劣りました。日本では、これらの指標を改善するための取り組みが必要なようです。

出所:国際連合『World Happiness Report 2025』Data baseより野村ホールディングス ファイナンシャル・ウェルビーイング部作成

さらに、国連で2015年に採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」と「持続可能な開発目標(SDGs)」では、17のゴールの内、3番目のゴールの“Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages(すべての人に健康と福祉を)”には、“well-being”という言葉が使われています。

ウェルビーイングはグローバルな最重要経営課題に

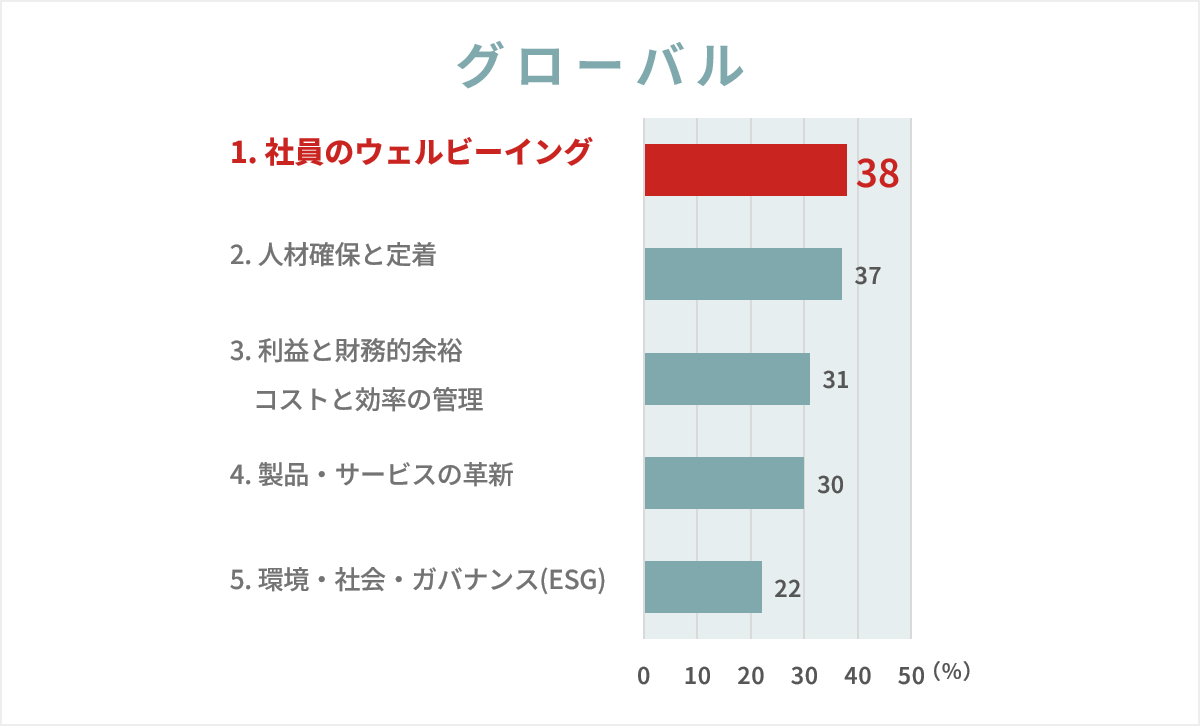

国際機関だけでなく、企業もウェルビーイングを経営に積極的に取り入れています。例えば、保険会社のAon(エーオン)は、ウェルビーイングに関する調査を世界中の企業を対象に毎年実施しています。2022~2023年の調査では、企業が回答した最優先課題の1位は「社員のウェルビーイング」でした。

出所:Aon(エーオン)『2022~2023年グローバルウェルビーイングサーベイレポート』より野村ホールディングス ファイナンシャル・ウェルビーイング部作成

この調査から、世界の企業は、ポジティブ心理学の研究を取り入れた最新のマネジメント手法に積極的に取り組んでいることが分かります(企業や職場におけるウェルビーイングの重要性は、別のコラムで取り上げます)。このような海外での流れを受けて、日本でもウェルビーイングが注目されるようになってきました。

ウェルビーイングとウェルネスの違いは何?

「ウェルビーイング」に似た言葉として、「ウェルネス(wellness)」があります。多くの方は、「ウェルネス」の方が、馴染みがあるかもしれません。例えば、「ウェルネス経営」という言葉は、2014年に「健康経営」が国家戦略(首相官邸 日本経済再生本部 「日本再興戦略」改訂2014)に盛り込まれたことをきっかけに、日本で広まったと言われています。一方、日本でウェルビーイングという言葉が広まり始めたのは2020年頃と言われています。ウェルネスよりも数年遅れたことから、日本ではウェルビーイングよりもウェルネスの方が知られているようです。

それでは、ウェルネスとウェルビーイングの違いは何でしょうか?まず、ウェルネスの言葉の由来を確認してみましょう。“wellness”は、1957年に米国のハルバート・ダン医学博士が論文で発表した概念と言われています。

その後、ジョン・W・トラヴィス博士等の活動によって、ウェルネスは米国で広まっていきました。このウェルネスの定義については、非営利団体のグローバル・ウェルネス研究所(Global Wellness Institute)は、webサイトで次のように説明しています。

“the active pursuit of activities, choices and lifestyles that lead to a state of holistic health”

全人的な健康状態をもたらす活動、選択、ライフスタイルを積極的に追求すること

注:筆者訳

出所:グローバル・ウェルネス研究所

この「積極的に追求すること」の一節が示すように、個人の姿勢や実際の取り組みまでも含めるところが、ウェルネスの特徴です。

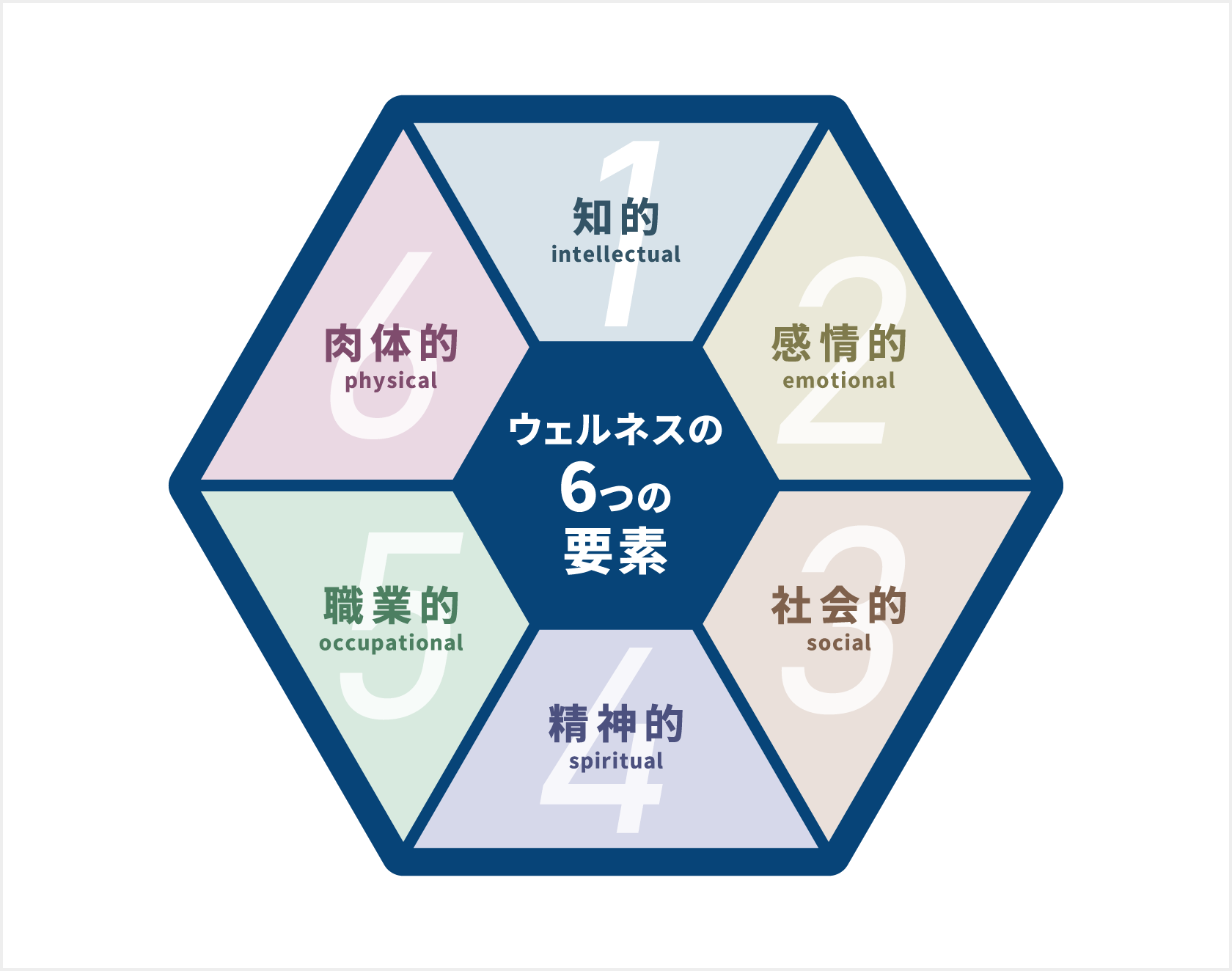

では、ウェルネスは、どのようにして高めるのでしょうか。全米ウェルネス協会(National Wellness Institute)は、ウェルネスの要素として、1.知的(intellectual)、2.感情的(emotional)、3.社会的(social)、4.精神的(spiritual)、5.職業的(occupational)、6.肉体的(physical)の6つを挙げています。

そして、次のように説明しています。

“By balancing these six dimensions and actively seeking to improve them,(中略)individuals could improve their overall well-being.”

これらの6つの要素のバランスをとり、積極的に改善を図ることで、個人は全体的なウェルビーイングを向上できる

ここでも、“well-being”という言葉は、「良い状態」の意味で使われていますが、この説明に従えば、ウェルネスは6つの要素を改善する姿勢や行動を意味し、ウェルビーイングはその結果として至る「状態」と考えられます。まとめれば、「ウェルネスが目指す《ゴール》がウェルビーイング」と言えるでしょう。

日本のウェルビーイングの現状と取り組み

次に、日本におけるウェルビーイングへの取り組みを見てみましょう。ウェルネスよりも遅れて日本に入ってきたウェルビーイングですが、日本社会で急速に広まりつつあります。ネットで「ウェルビーイング経営」という言葉を検索すると多くの解説が表示され、企業のWebサイトやサステナビリティ・レポートなどでも、ウェルビーイングという言葉が使われる機会が増えています。

政府の基本計画に組み入れられたウェルビーイング

政府の政策面では、“well-being”という言葉は、内閣府が2019年に発表した「経済財政運営と改革の基本方針」(出所:内閣府)、いわゆる「骨太の方針」に初めて登場しました。その中では、「我が国の経済社会の構造を人々の満足度(well-being)の観点から見える化する(中略)、関連する指標を各分野のKPIに盛り込む」として、well-being指標の策定と具体的な活用方針が示されました。

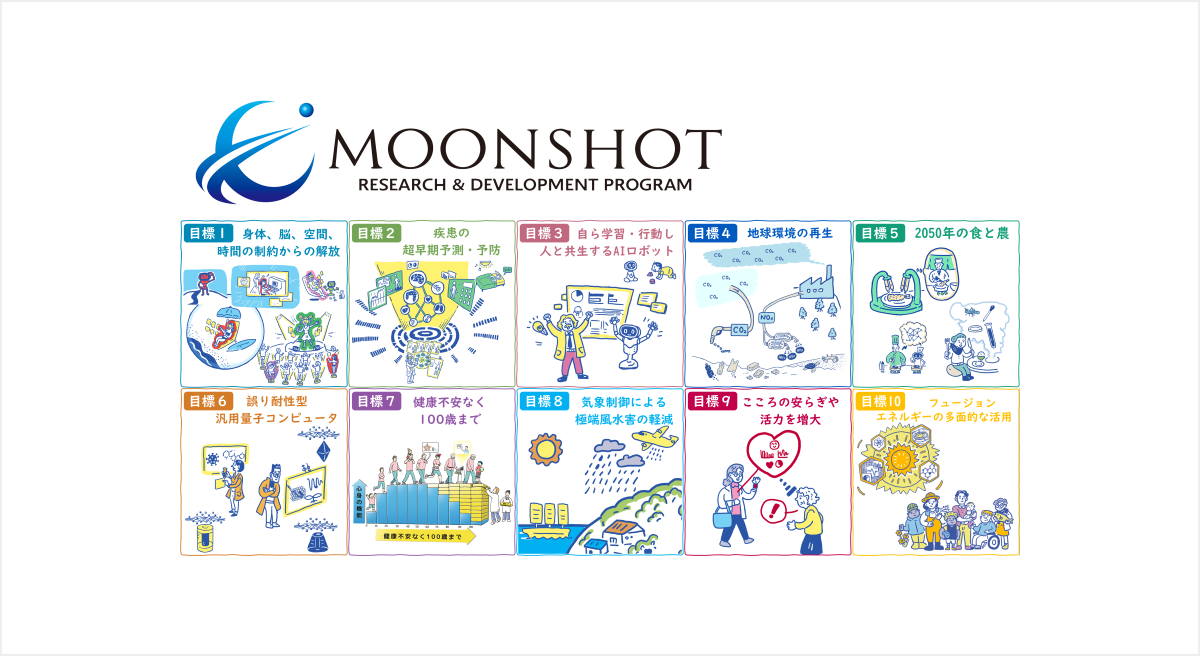

その後、ウェルビーイングを考慮した政策決定が本格化し、内閣府のWebサイトには、“Well-beingに関する取り組み”として、調査結果や各省庁のwell-beingに関連する計画が掲載されています。また、イノベーションを支援するための「ムーンショット型研究開発制度」という内閣府主導の大型研究プログラムでも、最終目標は、「人々の幸福(Human Well-being)」の実現と書かれています。

地域幸福度と地方公共団体の取り組み

個人の生活に近い分野では、デジタル庁が都道府県や一部の市区町の地域幸福度を調査・測定し、Webサイトで公表しています。サイトでは、自分の住む地域や関心のある地域のウェルビーイングの水準と、その項目に関する地域住民の評価を知ることができます。

ウェルビーイングの取り組みは地方自治体にも広がっており、例えば、富山県が2022年2月に、「幸せ人口1000万~ウェルビーイング先進地域、富山」をビジョンとした「富山県成長戦略」を策定し、ウェルビーイングを地域活性化の軸にしています。その他、岩手県、新潟県新潟市、福井県越前市などの地方自治体が、ウェルビーイングの考え方を取り入れています。ウェルビーイングへの関心が、日本全体に広がっていることが分かります。

日本でも始まったウェルビーイングの学術研究

学術研究の分野では、2021年に慶應義塾大学大学院の前野隆司教授等を中心にウェルビーイング学会が設立されました。そして、2024年に武蔵野大学と藤女子大学でウェルビーイング学部が設立されています。今後、学術研究や大学教育を通じて、日本社会に合った「ウェルビーイング」の研究や普及が進んでいくと考えられます。

まとめ

このコラムでは、ウェルビーイングの意味や歴史、国内外の取り組みを紹介しました。全般的で持続的な幸福を意味するウェルビーイングは、単なる価値観にとどまらず、その効果に関する学術的な裏付けのある実践的な考え方です。これを重視する国際社会の流れは、一時的なものではないでしょう。日本でも、ウェルビーイングの向上を目標として社会的課題を解決する取り組みが、政府や企業によって加速しています。

このように書くと、「ウェルビーイングは、“上”から与えられるもの」ように感じるかもしれませんが、実際のところはそうではありません。最も大切なことは、私たち一人一人が、自分や周囲の人のウェルビーイングに関心を持ち、社会全体の幸福度を上げてゆくことです。そこで、次回のコラムでは、個人のウェルビーイングとその高め方、自分でウェルビーイングを測るツールなどを紹介します。

文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部 岡田 公現

記事公開日:2025年5月16日

- 〈vol.1〉“ウェルビーイング”とは?意味や重要性、“ウェルネス”との違いを解説

- 〈vol.2〉個人のウェルビーイングの高め方 日米の研究が教えるノウハウと診断ツールを紹介

- 〈vol.3〉従業員のウェルビーイングが企業経営において重要な理由

- 〈vol.4〉従業員のウェルビーイング向上は日本企業の喫緊の課題