個人のウェルビーイングの高め方 日米の研究が教えるノウハウと診断ツールを紹介

「ウェルビーイング」という考え方は、2010年代から、国際機関などを始め、世界的に広く取り入れられるようになりました。前回のコラムでは、その意味やウェルネスとの違い、日本での取り組みなどを解説しました。

ウェルビーイングの特徴は、個人が自身のウェルビーイングを測定し、日々の生活の中で高めるノウハウが明らかにされていることです。そこで、今回のコラムでは、ウェルビーイングに関する以下の3つの代表的な研究を取り上げて、個人でウェルビーイングを高める実践的な方法を紹介します。

①ポジティブ心理学とウェルビーイングを世に広めるきっかけを作ったセリグマン教授の研究

②カリフォルニア大学バークレー校の研究機関であるGreater Good Science Centerの取り組み

③前野慶応義塾大学大学院教授の研究

これらの研究者や研究機関は、個人がウェルビーイングを測る無料のツールや学習教材をWebで提供しています。皆さんもぜひ試して、ウェルビーイングの向上に役立ててください。

米ペンシルベニア大学のマーティン・セリグマン教授の研究

まず、ポジティブ心理学(注)とウェルビーイング研究の第一人者である、米ペンシルベニア大学のマーティン・セリグマン教授の研究を紹介します。セリグマン教授は、ポジティブ心理学がそれまでテーマとしてきた人の「幸福度」は、一時的な感情に左右される欠点を持つことに気が付きました。

(注)ポジティブ心理学について、日本ポジティブ心理学協会は、「私たち一人ひとりの人生や、私たちの属する組織や社会のあり方が、本来あるべき正しい方向に向かう状態に注目し、そのような状態を構成する諸要素について科学的に検証・実証を試みる心理学の一領域」と説明しています。(出所:一般社団法人日本ポジティブ心理学協会 )

そこで、一時的な感情に左右されず、測定可能でかつ持続的な幸福(つまりウェルビーイング)を研究し、ウェルビーイングは5つの要素から構成されるという「PERMAモデル」を提唱しました。(参考:マーティン・セリグマン著、宇野カオリ監訳「ポジティブ心理学の挑戦 “幸福”から“持続的幸福”へ」2014年 ディスカヴァー・トゥエンティワン)

セリグマン教授が「PERMAモデル」で挙げる5つの要素は以下の通りです。“PERMA”とは、これら5つの要素の頭文字を並べたものです。

②エンゲージメント(E:Engagement)

③関係性(R:Relationships)

④意味・意義(M:Meaning)

⑤達成(A:Achievement)

次に、この5つの要素を詳しく見てみましょう。

①ポジティブ感情(Positive Emotion)

一番目の「ポジティブ感情」とは、楽しみ、歓喜、恍惚感、温もり、心地よさなどの感情です。この要素の水準は、「自分はどれくらい幸せだと思うか?」等の質問で測定されます。

個人が「ポジティブ感情」を高める方法は、日常の中で、これらの感情が得られる活動を積極的に行うことです。具体的には、「音楽を聴くなどの自分の趣味を楽しむ」、「好きな人と一緒に過ごす」、「平凡と思う活動の中に楽しみを見出す努力をする」などの行動が挙げられます。

②エンゲージメント(Engagement)

二番目の「エンゲージメント」とは、時間を忘れて何かに没入する時の感覚を指します。心理学の分野で「フロー(flow)」と呼ばれる状態です。例えば、労働者が仕事にエンゲージしている時に生産性や創造性が高まることが、研究によって明らかになっています。

エンゲージメントの水準は、「新しいものを学ぶのが好きか?」等の問いで測定されます。エンゲージメントを高める行動としては、「自分が没頭できることに取り組む」、「日常の中で自身が強みと思うスキルを発揮できる行為や作業を見つける」などがあります。

③関係性(Relationships)

三番目の「関係性」とは、家庭や職場、地域コミュニティにおける他者との関係のことです。日々の生活の中でポジティブに感じる経験をする際には、自分以外の誰かが一緒にいる場合が多いのではないでしょうか。他者から愛され、気遣いや思いやりを受ければ、幸福度は高まります。

この要素を測る質問は、「自分のことを心から気にかけてくれる人がいるか」などです。他者との関係性を高める方法には、「自分から他人に親切にする」、「気の合うコミュニティに参加する」などがあります。

④意味・意義(Meaning)

四番目の「意味・意義」について、セリグマン教授は、「自分よりも大きいと信じる存在に対して奉仕すること」と説明しています。この要素は、「自分のやっていることは有益で価値のあることだと思うか」などの問いで測定されます。

「意味・意義」の自己評価を高めるためには、「自分にとって有益で価値のあることが何かを明らかにすること」や「それに取り組む時間を作ること」が効果的です。

⑤達成(Achievement)

五番目の「達成」は、成功とも言い換えられます。これには、一時的な形での「達成」だけでなく、達成自体が人生の目的になっている場合も含まれます。企業を幾つも立ちあげる起業家や8000m級の山々を次々と登頂する登山家のように、達成を目的にした人生を送っている人は、多くの場合、自分のやっていることに没入し、夢中になり、勝つことでポジティブな感情を得ています。

この要素は、「自分の人生は成功していると思うか?」などの問いで測定されます。達成感を高める方法には、「自分が価値を認める目標と達成の基準の設定」や「過去の成功体験の振り返り」などが挙げられます。

5つの要素とウェルビーイングの関係は?

これら5つの要素とウェルビーイングの関係について、セリグマン教授は「天気」に例えて説明しています。「天気」には、気温や湿度、日照、降水量、風速などの要素が含まれます。これらの要素は測定可能で、全てを合わせたものがその日の「天気」になります。同様に、ウェルビーイングも、構成する5つの要素の状態を合わせたものです。5つの要素の評価が上昇/低下すれば、ウェルビーイングの水準も上昇/低下する関係になります。

セリグマン教授が提供するウェルビーイング診断テスト

セリグマン教授が勤めるペンシルベニア大学のWebサイトでは、診断テストを受けることで自分のウェルビーイングを測定できます。診断テストは日本語版も用意されていて、無料で利用することができます。

- 一般的幸福度尺度

- 人生の意味尺度

- 人生の満足度尺度

- 全体的な幸福度に関する調査票 (AHI)

- 幸せへのアプローチに関する調査票

- 感謝尺度

- 抑うつ自己評価尺度 (CES-D)

このサイトでは、まず、自分の年齢や職種、学歴などの情報を登録してマイページを作ります。そして、例えば、「一般的幸福度尺度」の診断テストを受けると、自分のスコアと、年代や職種が同じ属性のグループ内での自分の位置が示されます。定期的にこれらのテストを受ければ、自身のウェルビーイングの変化や改善すべき点を知ることが出来ます。

カリフォルニア大学バークレー校のGreater Good Science Centerの取り組み

次に、海外におけるウェルビーイング研究のもう一つの例として、カリフォルニア大学バークレー校心理学部の研究機関Greater Good Science Centerの取り組みを紹介します。GGSCは、ウェルビーイングに関連する心理学や社会学、神経科学を研究対象とし、実践的なスキルを提供することで、「豊かで困難に負けず、思いやりに富む社会を創ること」を目標に活動しています。

GGSCのウェブサイトでは、人々が健康と幸福、人間関係をより良くするために、オンライン授業やポッドキャスト、メールマガジンなどを使って、研究の紹介や実践方法に関する情報を提供しています(残念ながら、英語の情報に限られます)。

Source: GGSC(The Greater Good Science Center at the University of California, Berkeley)website cover

GGSC のウェルビーイングを高める14の要素

GGSCは研究の結果、ウェルビーイングを高めるための“Key“ として、次の14の要素を挙げています。

①利他主義(Altruism)他人の幸せのために行動する

②畏敬(Awe)大自然の雄大さなど私たちの理解を超える事物に関心を向ける

③違いを乗り越える(Bridging Differences)互いを理解し関係を改善する

④思いやり(Compassion)他者の苦しみを和らげるように配慮する

⑤多様性(Diversity)多様性により文化や経済、社会の活力を高める

⑥共感(Empathy)他者の経験や感情を理解する

⑦寛容(Forgiveness)他者への怒りや報復願望を抑える

⑧感謝(Gratitude)他者や社会、自然から受け取る恵みに感謝する

⑨幸せ(Happiness)自分が喜びや満足を感じる要因を理解する

⑩知的な謙虚さ(Intellectual Humility)自分の考えに誤りがある可能性を意識する

⑪愛 (Love) 子どもを愛する、パートナーとの関係を強める、他者を思いやる

⑫マインドフルネス(Mindfulness)自分の感情や身体感覚を静観する

⑬目的(Purpose)自分と社会に意義のある人生の目標を作り達成する

⑭社会とのつながり(Social Connection)集団に属し他者と親しい関係を持つ

セリグマン教授のPERMAモデルでは、ウェルビーイングの構成要素は5つでしたが、GGSCは14もあって多い印象を受けます。しかし、各項目は、「利他主義」や「違いを乗り越える」、「思いやり」など、心理学を学んでいない一般の人でも理解しやすいものになっています。「マインドフルネス」のように仏教に由来を持つ要素も含まれているため、日本人にとっては、セリグマン教授の理論よりも理解しやすいかもしれません。

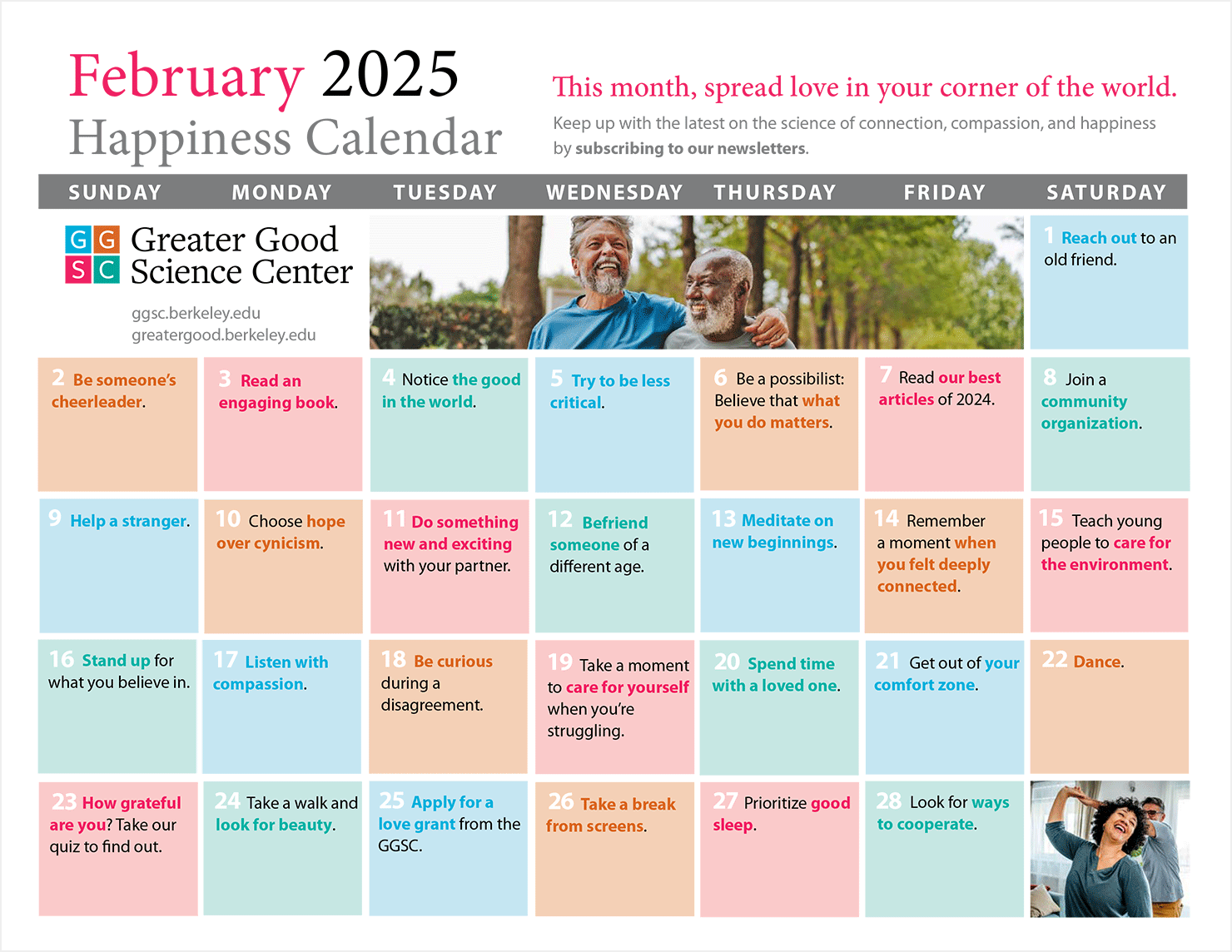

GGSCの様々な工夫

GGSCのサイトでは、各項目についてクイズが用意されており、回答すると、改善のためのアドバイスを得られます。また、メールマガジンに登録すれば、ウェルビーイングを高めるための取り組みを日ごとに示したカレンダーが、メールで届きます。GGSCは、人々がウェルビーイングの向上に取り組めるように様々な工夫をしています。このことは、ウェルビーイングが実践的な考え方であることを示しています。

Source: This article originally appeared on Greater Good, the online magazine of the Greater Good Science Center at UC Berkeley.

前野隆司慶応義塾大教授のウェルビーイング研究

日本におけるウェルビーイングの研究では、慶応義塾大学大学院の前野隆司教授の研究が有名です。前野教授は機械工学の研究者でしたが、人間がどのように生きれば幸せになるのかということに関心を持ち、幸福に関するさまざまな研究を集めて幸せのメカニズムを研究しています。

前野教授は、人が幸福を感じる対象には、「地位財(カネ、モノ、地位など)」と「非地位財(精神的、身体的、社会的に良好な状態)」の二つがあり、後者の非地位財が「ウェルビーイング」であると説明します(前野隆司・前野マドカ著 「ウェルビーイング」 2022年 日本経済新聞出版)。

そして、前野教授は、日本人の分析結果を基に、心に幸せをもたらす4つの因子があることを突き止め、①やってみよう因子、②ありがとう因子、③なんとかなる因子、④ありのままに因子、と名付けました。

①やってみよう因子

②ありがとう因子

③なんとかなる因子

④ありのままに因子

①やってみよう因子は、セリグマン教授の「達成」に近いものです。やりがいや強みを持っているか、主体性が高いか等が含まれます。

②ありがとう因子は、セリグマン教授の「関係性」に近い因子です。他者とのつながりや感謝、利他性や思いやりがあるかどうかに注目します。つながりや感謝、思いやりなどは、GGSCの13の項目の中にも含まれています。

③なんとかなる因子には、チャレンジ精神があるかどうか、前向きで楽観的か等が含まれます。

④ありのままに因子は、自分を他者と比べず、しっかりとした自分を持っているかどうかに注目します。

この③なんとかなる因子と④ありのままに因子は、セリグマン教授のPERMAモデルには含まれていません。前野教授がセリグマン教授本人に、「ありのままに因子」を含めなかった理由を質問したところ、「米国では自分らしく生きることは当たり前のことなので含まなかった」と、同教授は答えたそうです。このエピソードから、ウェルビーイングの内容は国や文化によって異なることが分かります。

このコラムでは、ウェルビーイングに関する日米の3つの研究を紹介しました。ウェルビーイングは、実践的で効果のある考え方です。読者の皆さんも、ぜひ、紹介したツールを使ってご自身のウェルビーイングを計測し、向上に取り組んでみてください。

ただし、読者の皆さんが実際に取り組んでみると、ある大きな問題に気が付くのではないでしょうか。実は日常生活の中で、私たちのウェルビーイングに大きな影響を及ぼすにもかかわらず、自分だけの努力では改善することが難しい「課題」があります。それは、私たちが日常で多くの時間を過ごす「職場」におけるウェルビーイングです。企業や官公庁などの組織で働く従業員は、上司からの指示や同僚との人間関係、人事評価、経済的報酬などを通じて心理的・肉体的な影響を受けます。それらには、一人の従業員の努力では変えられないものも多く含まれます。ストレスの多い職場、つまり従業員のウェルビーイングが低い環境で働く人は、その人自身の全体的なウェルビーイングも低くなりがちなのは容易に想像できます。

一方、企業などの組織運営の観点から見た場合でも、従業員のウェルビーイングが高いことは組織のパフォーマンスにメリットをもたらすことが、諸研究によって明らかになっています。そこで、次のコラムでは、職場における「従業員のウェルビーイング」を取り上げて、その特徴や重要性などを解説します。

文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部 岡田 公現

更新公開日:2025年10月28日

記事公開日:2025年7月11日

- 〈vol.1〉“ウェルビーイング”とは?意味や重要性、“ウェルネス”との違いを解説

- 〈vol.2〉個人のウェルビーイングの高め方 日米の研究が教えるノウハウと診断ツールを紹介

- 〈vol.3〉従業員のウェルビーイングが企業経営において重要な理由

- 〈vol.4〉従業員のウェルビーイング向上は日本企業の喫緊の課題