OECD・PISA2022調査 ファイナンシャル・リテラシー 結果レポート公表

経済協力開発機構(OECD)は、現地時間の2024年6月27日に「PISA」調査のうち、Volume IVにあたるファイナンシャル・リテラシー分野について結果レポートを公表しました。

「PISA」はProgramme for International Student Assessmentの略称で日本語では「ピザ」と読みます。3年ごとに義務教育修了段階の15歳の生徒を対象にした、知識や技能を実生活の様々な場面に対して活用できる能力を測る世界的な学力調査で、日本は2000年の初回から「科学的リテラシー」「読解リテラシー」「数学的リテラシー」の3分野の調査に参加しています。直近では2023年12月に公表されたPISA2022の結果について、3分野とも世界トップレベルであるという報道を目にした方もいるのではないでしょうか。

一方で、日本は今回結果が公表された「ファイナンシャル・リテラシー」分野の調査には参加していません。今回は、日本や英国など不参加の国・地域がある前提で、OECDから発表された結果レポートについて概要ページに沿って見ていきたいと思います。

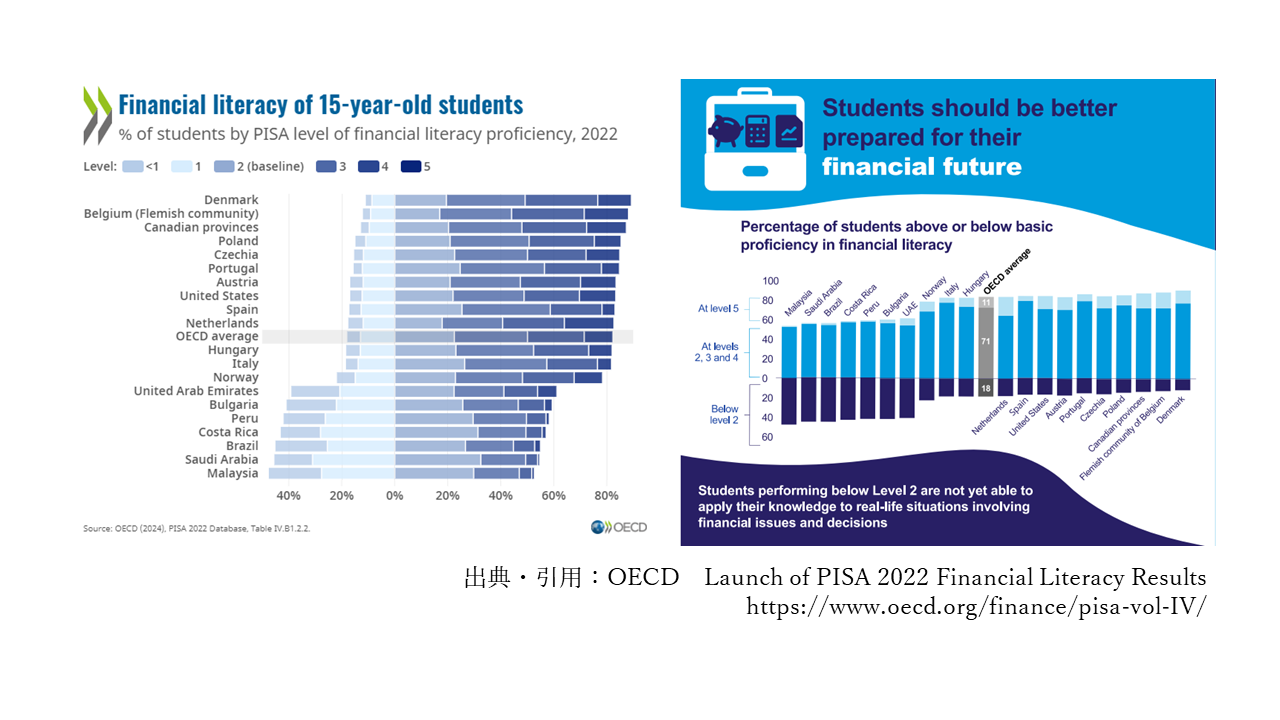

■金融リテラシーの基本的な習熟度について

OECD全体では平均で18%の学生が金融リテラシーについて基本的な習熟をしていないレベル1以下です。これは日常的な支出に関する簡単な決定を行うことはできますが、金融に関する問題や意思決定を含む、実生活に知識を活用することができないとされています。レポートでは「金融リテラシーの向上」の役割として、生徒の資金管理などに対する短期的な改善だけでなく、彼らの成長に伴い、より賢明な金融的判断を行うのに役立つと示唆しています。

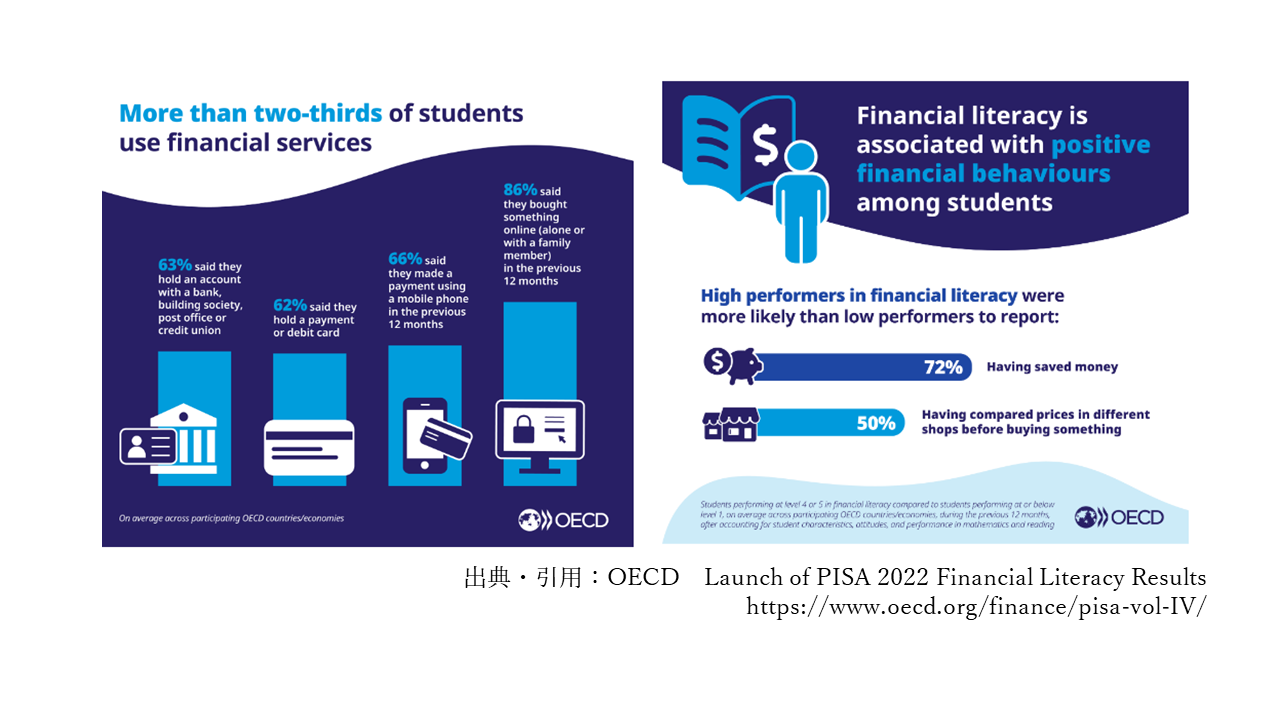

■生徒の金融活動への参加経験は高い

調査対象の生徒の約60%は銀行口座やデビットカードを持ち、直近1年間で86%がオンラインでの購入経験があります。金融について、リテラシースキルが高い学生ほど、責任のある行動をとっており、より将来志向で積極的であるとされています。

■生徒を取り巻く環境は金融リテラシーに強い影響を持つ

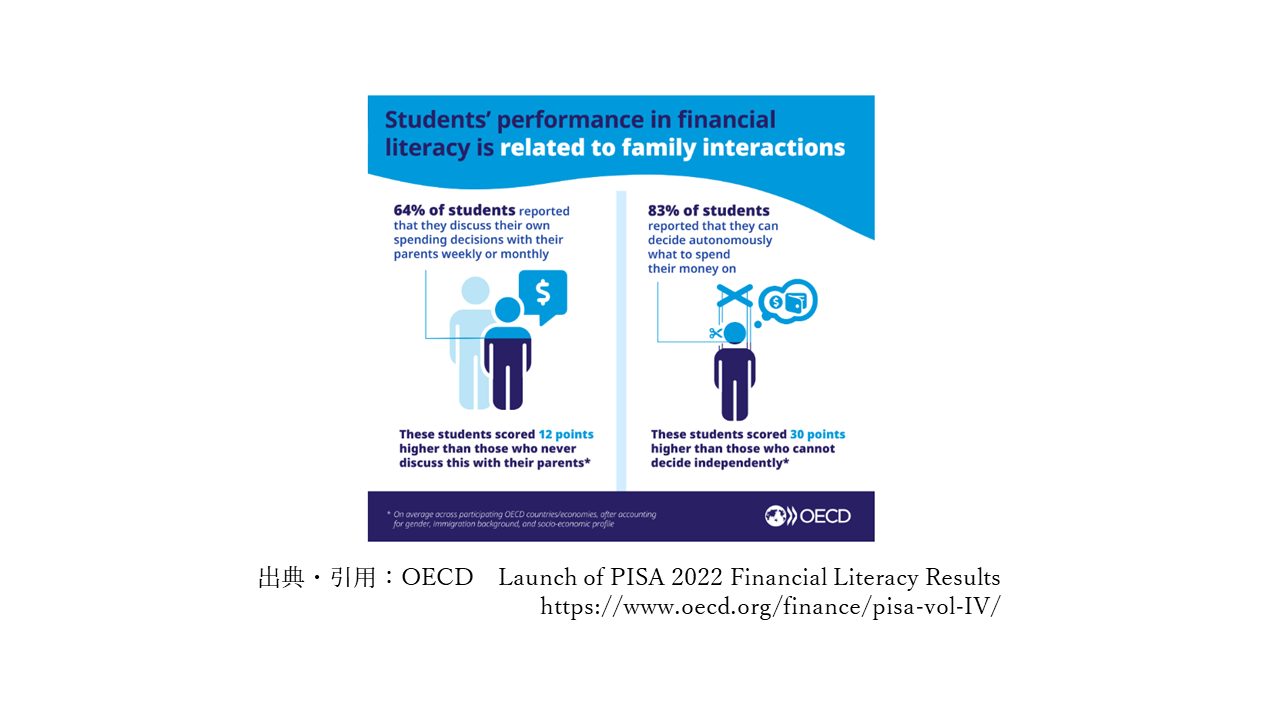

本レポートでは、保護者(Parents)は特に重要な要素であると示しており、全体平均では64%の生徒が自分の支出について週または月に1度保護者と話していると報告しています。これら会話をしている生徒は、会話していない生徒よりも金融リテラシーで12ポイント高い成績であると示されています。

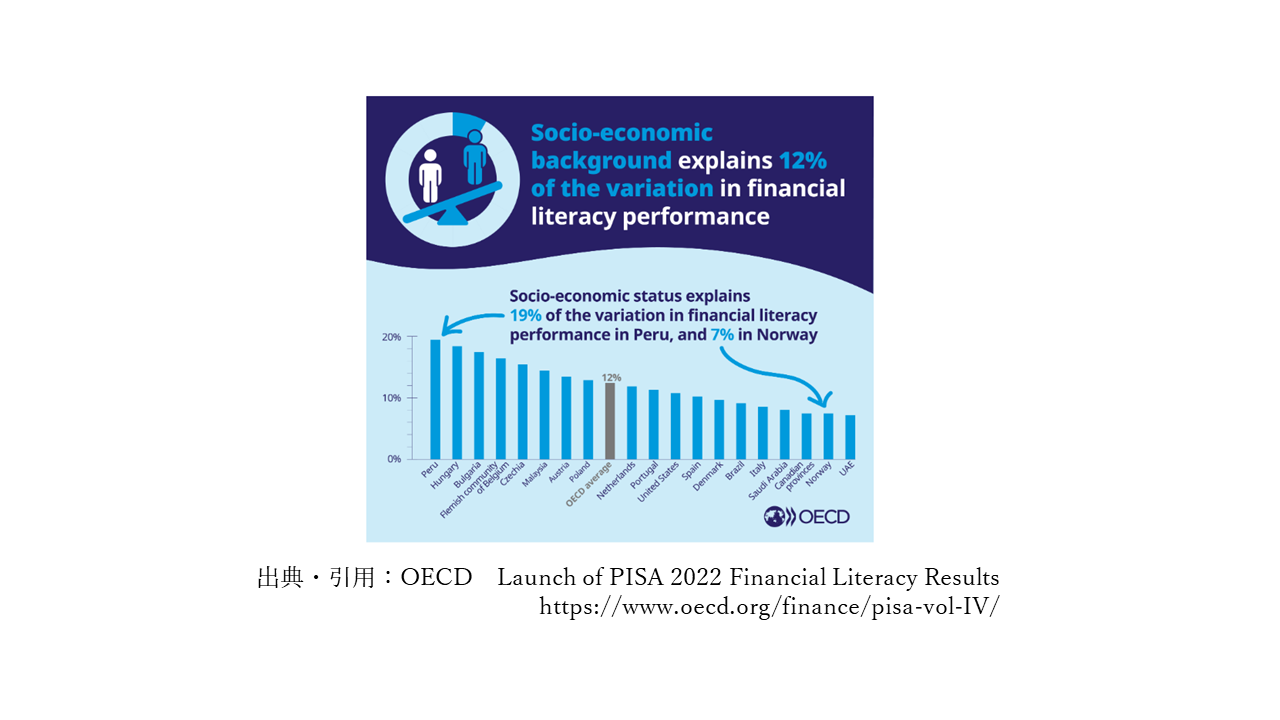

また、社会経済上の不利な状態に置かれている学生は金融リテラシーが低いパフォーマンスとなり、この点から金融について学ぶ機会を均等に提供することの重要性が示唆されています。

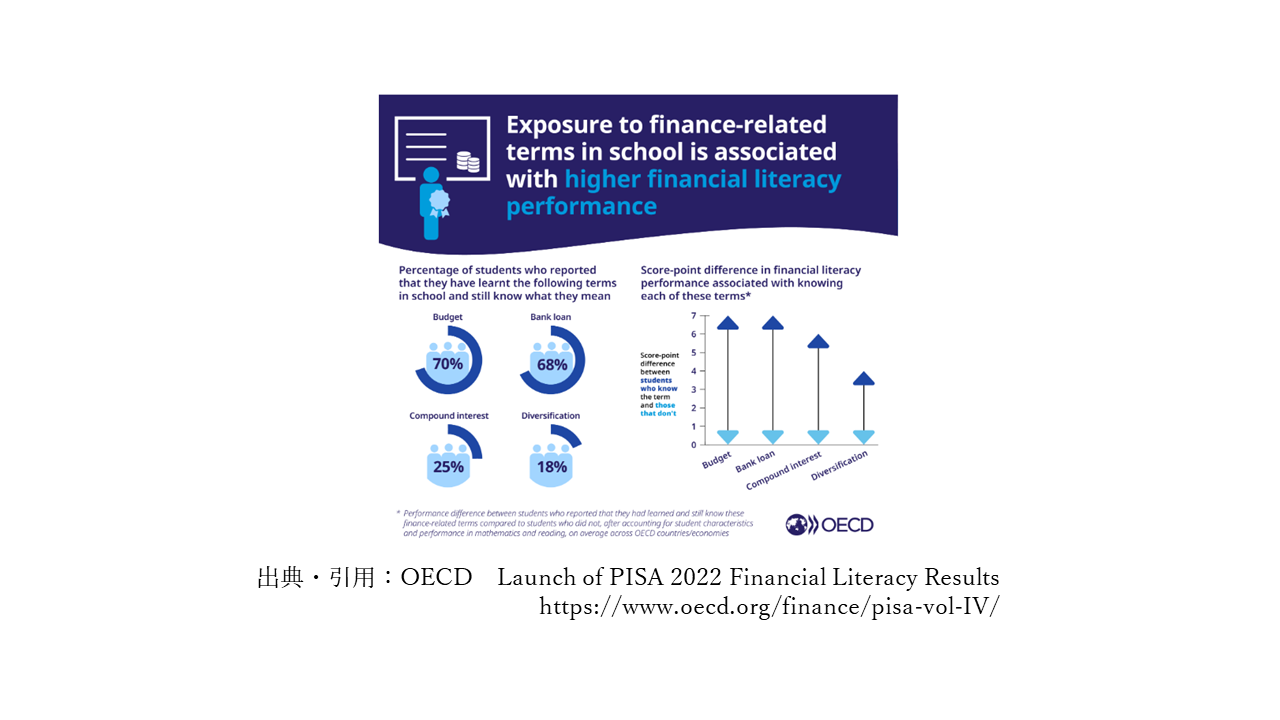

学校の活動で金融用語について探究するタスクに触れた生徒たちの金融リテラシーが向上していることを踏まえ、学校での活動は重要であるとされている一方で、学校でそういったタスクに触れている学生は6人に1人しかいない現状について報告がされています。

■結果からのインサイト 政策等への示唆

調査結果から、生徒の金融リテラシーのばらつきや、お金に関することを学ぶ方法が、家庭・友人関係・学校など様々であることが示されています。金融リテラシーを向上させ、すべての生徒に機会を提供して不平等を解消するために、様々なステークホルダーを巻き込んだアプローチをすることが本レポート内で提案されています。

- 生徒のニーズに対処し、経済活動や生活に参加するサポート

- 生徒の成長に伴う、経済的スキルや行動の社会経済的な不平等に早い段階からの取り組み

- 生徒の環境に重点を置き、保護者や同僚らが生徒の行動や態度に及ぼす役割や影響を最大限に引き出すこと

- すべての生徒が学校で金融リテラシーを習得する機会の提供

- 金融サービスへのアクセスと利用が安全かつ適した年齢であることを確保し、金融消費者保護フレームワークを通じてお金に関する知識を向上させる

- 金融リテラシーを習得する知識やスキルに加え、お金に関する関心を育み、過度の自信を持つことを防ぐ

■まとめ

日本でも2024年4月から金融経済教育推進機構が発足し、8月から本格稼働しました。政府は金融広報中央委員会が実施した金融リテラシー調査における、金融経済教育の受講認知を7%から米国並みの20%に引き上げることを目標にしています。受講認知と併せてOECDのPISA調査2022で示された観点について参照しながら、学校と社会、官民の連携などによる各種取り組みが実施されることが考えられます。PISAの3分野のリテラシー調査に参加する38か国のうち、ファイナンシャル・リテラシー分野の調査に参加しているのは14か国(全体では20の国と地域)だけですが、学力分野に加え、生活の必須スキルとして金融リテラシー分野がより注目されることも考えられるため、今後も本調査や国内でのリテラシー調査に注目をしていきます。

文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部