米国の確定拠出年金でよく使われているターゲットイヤーファンドとは?

前回の記事では、年齢に応じてどう資産の入れ替えるのか、というテーマについて解説しました。次に悩ましいのは、「実際にどのタイミングで金融商品のバランスを変えていくか」という点ではないでしょうか?ベストなタイミングで入れ替えられるのが理想的ですが、実際には心理的なハードルでなかなか入れ替えが進まなかったり、「もっとあの時、資産の入れ替えをしておけば…」という後悔を感じたりすることもあるかもしれません。

そこで今回は資産の入れ替えを考えた時に活用したい『ターゲットイヤーファンド』について解説していきます。

ターゲットイヤーファンドとは

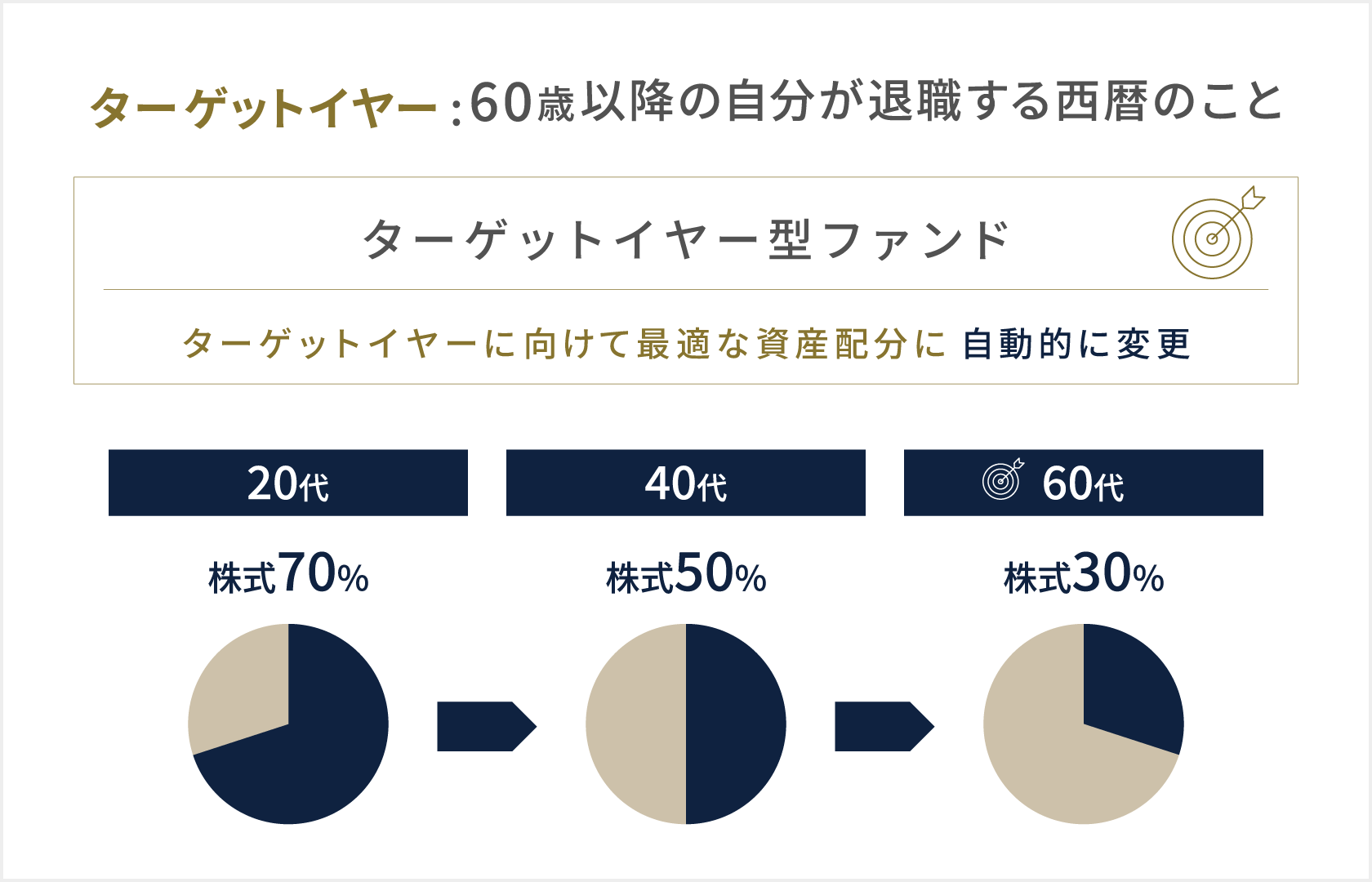

ターゲットイヤーファンドとは、ライフプランをもとに、あらかじめ目標とする年(ターゲット・イヤー)を決め、その期日に向かって専門家である運用会社が適切な資産配分で運用し、資産形成を図る投資信託です。最大のメリットは一度設定を済ませてしまえば、あとは「攻めの投資」と「守りの投資」のバランスを自動的に調整してもらえるため、自分で設定する手間や、調整のタイミングに悩む時間をかけずに長期の資産運用を続けることができます。

また、運用期間が長い初めのうちはリスクを取ることができるため、株式に比重を置いて投資が行われます。

そして年数経過と共にリスクを減らすため、債券への配分を段階的に増やしていく運用方法です。

イメージしやすいのは、会社員の方がターゲットイヤーを定年退職の年齢に設定するケースです。退職年度に向かって徐々にリスクが下がっていくように自動的にコントロールされるため、運用に手間をかけることなく資産形成が可能という非常に便利なファンドといえるでしょう。

ターゲットイヤーファンドのデメリット

そんな便利なターゲットイヤーファンドにもデメリットが存在します。一つ目は、商品によっては通常のインデックスファンドと比較して運用の手数料が多くかかることです。ターゲットイヤーファンドはリスクを分散するために、株式以外にも債券など複数の資産クラスに投資を行います。そのため、インデックスファンドやETFなどは手数料が0.1%前後であることが多い一方で、ターゲットイヤーファンドの運用のコストは0.5%前後のものが多くなっています。

二つ目は、運用期間が長くなるにつれリスクが下がるため、高いリターンは期待できなくなることです。これはメリットの裏返しでもあるのですが、ターゲットイヤーに向けて徐々に値動きリスクの低い資産の比率を増やすため、もし株式が大きく伸びるような上昇相場になったとしても、運用資産の伸びは緩やかなものになってしまいます。

このようにターゲットイヤーファンドは、『手間をかけずにリスクを抑えながら長期的な運用ができる一方、その分の手数料が高いことや、大きな上昇相場には乗りにくくなる』というメリットとデメリットがあります。

NISAやiDeCoを活用したターゲットイヤーファンド運用

ターゲットイヤーファンドは、NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)といった税制優遇のある制度を活用した投資が可能な商品もあります。実際に、資産を取り崩していくまでの長期的な運用が前提となる投資方法のため、含み益の税金を払わなくて済むことは、大きなメリットとなります。ターゲットイヤーに達した後も、リスクを抑え安定した資産運用を行うことで、リタイア後も資産を長持ちさせることが期待できます。

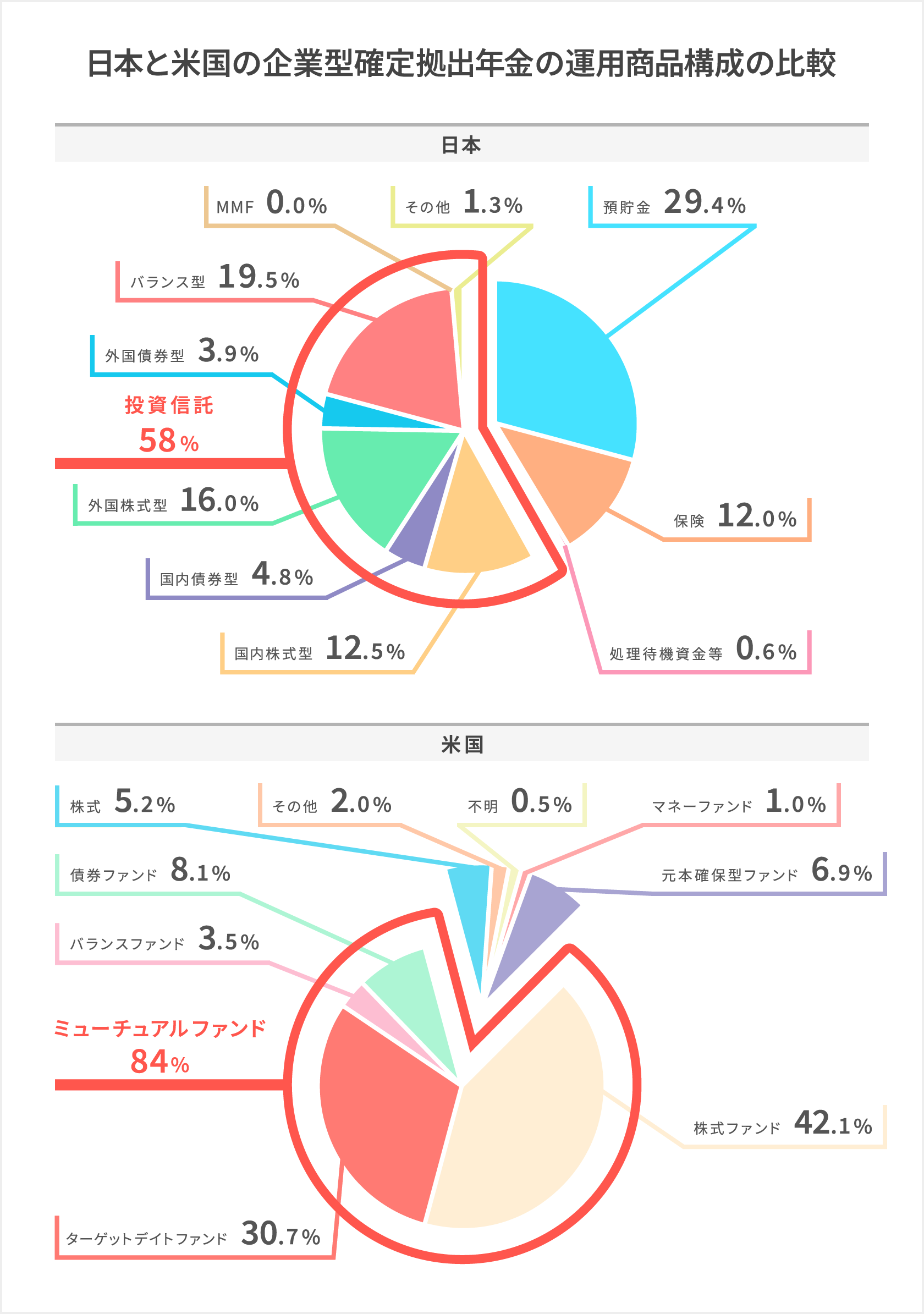

実際に米国の確定拠出年金制度においては、全体の約30%がターゲットイヤー(ターゲットデイト)ファンドによって運用されています。

米国については『EBRI/ICI,“401(k)Plan Asset Allocation, Account Balances, and Loan Activity in 2019”』のデータを基に金融庁作成

ターゲットイヤーファンドを活用した資産運用のまとめ

ターゲットイヤーファンドを活用した資産運用は、長期的な視点でリスクが自動調整されるため老後資金に向けて安定した運用が見込めます。またNISAやiDeCoといった制度を利用することで税制上のメリットを享受できることも強みです。

ただし、通常のインデックスファンドと比較した場合に運用の手数料が多くかかること、大きな上昇相場には乗りにくくなるというデメリットも考慮に入れる必要があります。

お金の悩みは尽きないものです。例えばターゲットイヤーファンドを活用することもひとつの手段とし、ご自身と家族が安心して暮らせるマネープランを考えてみるのが良いと思います。

編集協力:寺澤 真奈美 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部

記事公開日:2025年4月25日