金融トラブルとその備え〈シニア世代編〉

シニア世代特有の「金融トラブル」の事例を実践的な予防策を交えて解説

「金融トラブル」は年を重ねてシニア世代に入ると、現役世代とは異なる傾向がみられます。シニア世代特有の金融トラブル事例から未然に防ぐ対策を知っておくことで、自分や家族など身近にいる大切な人との暮らしを守り、健やかな生活を送りたいものです。

はじめに

誰もが迎える「定年後」、その落とし穴とは

シニア世代は、一般的に定年を迎え趣味や旅行、家族との時間を楽しむ「第二の人生」が始まる時期です。しかしリタイア後の穏やかな日々を脅かすのが、シニア世代を狙った「金融トラブル」です。「年金と貯蓄で暮らしは安泰なはずだった」「まさか自分が騙されるなんて」—そんな声が後を絶ちません。

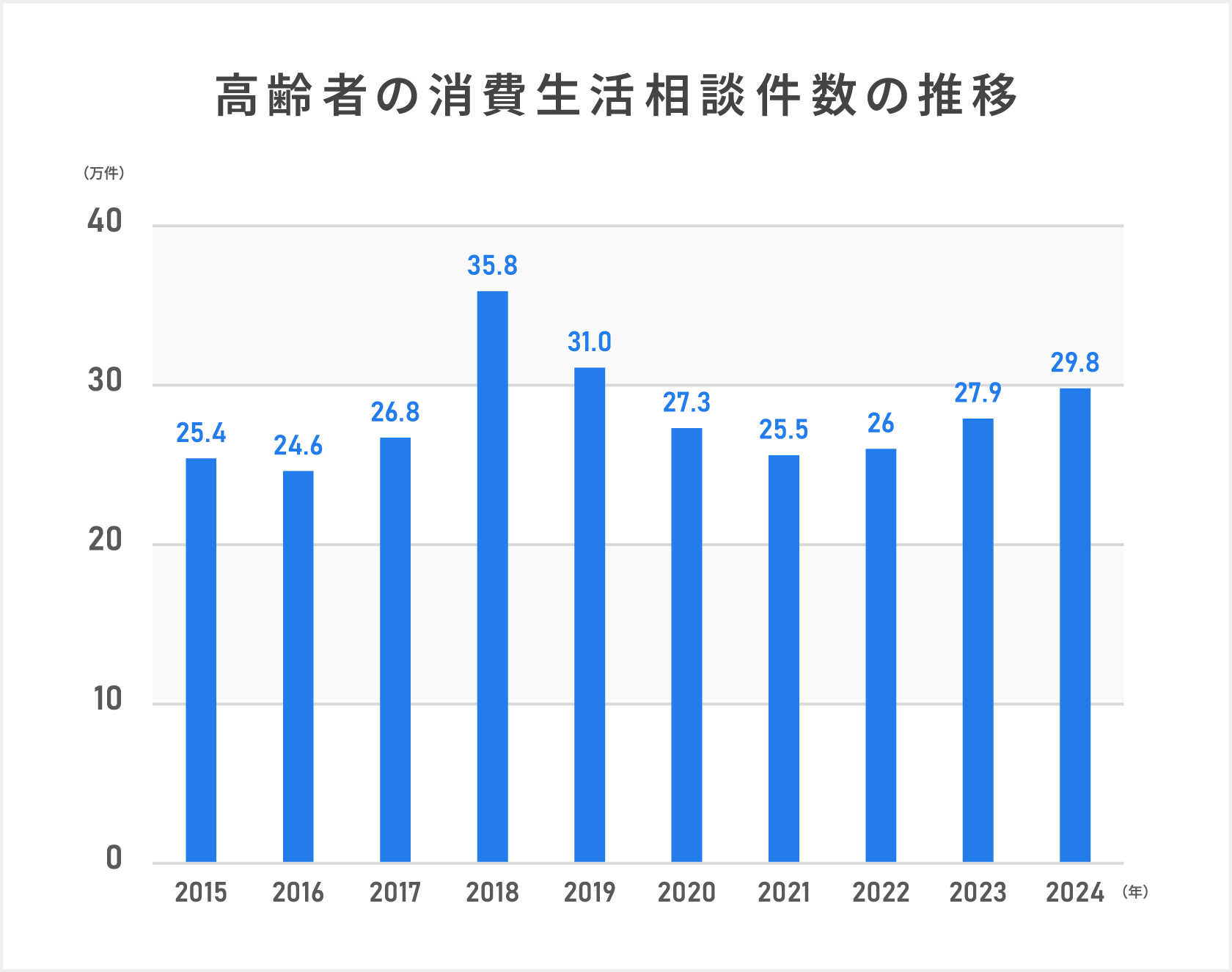

消費者庁のデータでは、65歳以上の高齢者による消費生活相談件数は2018年の約35.8万件をピークに一時減少したものの、近年は再び増加傾向にあり、2024年は29.8万件となりました。相談件数全体(90万件)に占める高齢者の割合は、約3割程度となっています。

内容をみると、迷惑メールや架空請求などを含む「商品一般」「健康食品」「パソコンのサポート」などが上位を占めます。年代別に見ると、60代男性は「フリーローン」や「携帯電話サービス」、60代女性は「化粧品」の相談が多く、性別を問わず75歳以上では「屋根工事」や「新聞の購読契約」など、年齢とともに相談内容の傾向も変化しています。

なぜ、人生経験豊かなシニア世代が金融トラブルに巻き込まれてしまうのか。その背景には、加齢に伴う認知機能の低下、社会とのつながりの希薄化、孤立、デジタル化への対応の遅れなど、高齢期特有の心理的・社会的な脆弱さがあります。さらに詐欺の手口が年々巧妙化していることも、被害の拡大に拍車をかけています。

このコラムでは、決して他人事ではない「シニア世代に多い金融トラブル」について紹介し、トラブルにおける心理的な背景を解説します。さらに、今から実践できる具体的な予防策と、トラブルが起きたときに頼れる相談窓口について紹介します。

金融トラブルの具体例

シニア世代が狙われやすい「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」「架空請求詐欺」などの特殊詐欺は、認知件数が2万1,043件、被害額が前年比の6割近く増加の718億円にものぼりました(警察庁が発表した『令和6年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について』より)。

中でも65歳以上の高齢者が、ターゲットにされています。

1. 還付金詐欺・ロマンス詐欺

「還付金詐欺」では、役所職員を名乗る人物から「医療費が戻る」と電話があり、ATM操作を指示されるケースが多発しています。ATMで還付金が受け取れることは絶対にありません。さらに最近は、SNSを通じた「ロマンス詐欺」も増加傾向にあります。有名人になりすましたり、結婚をほのめかして送金を求めたりと、心の隙を突く手口が多く、相談件数が年々増えています。

【トラブル事例】

- 「介護保険料が戻る」としてATM操作をさせられ、数百万円を振り込んでしまった。

- マッチングアプリで知り合った交際相手から、一緒に暮らすためのお金を稼ぐためにFX投資を勧められ指定口座に数千万円の現金を振り込みだまし取られた。

2. 投資・契約トラブル

定年時に受け取った退職金や、現役時代に一生懸命貯めてきた老後資金が狙われることがあります。悪質な詐欺だけでなく、「元本が保証されて必ず儲かる商品が、今だけ特別に購入することができます。明日までに申し込みが必要です」と勧誘されて契約したものの、購入金額を増やせばもっと利益が出ると言われ、複数回にわたり数千万円を振り込んだケースも報告されています。また、インターネットでの「初回500円」などの広告から申し込みした後、気づかぬうちに定期購入の契約に誘導されるトラブルも頻発しています。解約時に高額な違約金を請求されるケースもあり、契約内容を詳細に確認することが不可欠です。

【トラブル事例】

- 知人に勧められた投資話で「毎月配当がある」と言われ契約。しかし途中から支払いが滞り、連絡が取れなくなった。

- 著名人の名前をかたったSNS投資グループに参加して投資ファンド説明会で契約し、解約を申し出たが「違約金がかかる」と脅された。

3. 訪問販売・電話勧誘・点検商法

業者から「無料点検です」「屋根状態を無料で見ます」と訪問や電話で言われ、「すぐに工事が必要」と不安を煽られて契約してしまうケースです。このような高額なリフォーム契約を結んでしまう「点検商法」は、シニア世代でも、特に認知機能が低下している高齢者が被害に遭いやすく、複数の契約を繰り返す「次々販売」も問題になっています。

【トラブル事例】

- 「お宅の屋根が浮いている、火災保険を使って工事できる」と契約。実際は補修する必要がなかった。

- 高齢の母が友人に紹介されたお店で、断れずに次々と着物や宝飾品の契約をした。

4. 親族間の金融トラブル

最も身近で、最も深刻になりやすいものが親族間の金融トラブルです。家族の介護費用を誰がどう負担するかで親族間に軋轢が生じたり、判断能力が低下した親の口座から同居家族が無断で資金を引き出したりする「使い込み」も後を絶ちません。また、遺言書がないまま亡くなった場合、「遺産の分け方」をめぐって親族の間に深刻な対立が生まれる「争続(そうぞく)」になることもあります。お金の問題は、家族や親族の絆までも壊しかねないのです。

なぜシニア世代はだまされやすくなるのか

心理的背景

シニア世代の金融トラブルは、単に「注意不足」や「知識不足」だけでは説明がつきません。人それぞれの心理的思考のクセもありますが、加齢に伴う判断力の低下や、退職により人との交流が少なくなる・大切な友人や身近な家族との死別による孤独感が影響していると思われます。加えて「自分はもう社会や人のために役に立たない」といった、自己肯定感の低下などの心理的要因が複雑に絡んでいます。このような不安な気持ちを抱えている時に、電話で親切に話を聞いてくれる人や、SNSでの優しい言葉に、つい心を許してしまうのです。

また、スマートフォンやインターネットが当たり前になりつつある中で、機器の操作に不慣れなシニア世代はデジタル手続きなどの情報から取り残されがちです。パソコンの操作中に、突然セキュリティ警告がでてサポートのために高額の手数料を請求されたケースもあります。このように、スマートフォンの操作やキャッシュレス決済といった新しい仕組みに対する不安や戸惑いが、シニア世代の冷静な判断を妨げます。さらに、「自分だけは騙されない」と思い込む正常性バイアスや、「損をしたくない」という損失回避の心理も、詐欺師にとっては格好の標的です。心の隙や油断を巧みに突かれ、「信じたくなってしまう」心理状態が、被害を深刻化させる一因となっているのです。

金融トラブル予防と対策

金融トラブルの予防策

金融トラブルから身を守るためには、「一人で決めない」「日常のつながりを大切にする」ことです。

【本人編】今からできる予防策

まず、人との交流が途絶えないように、家族や友人、近所の方など信頼できる人との日常的な会話の機会を大切にしましょう。商品の勧誘を受けたときは、その場で即決せず、「家族に相談します」と一言添えて、冷静になる時間を必ず確保しましょう。電話勧誘の対策としては、知らない電話番号には出ず、留守番電話で対応するのも有効です。例えば、電話の着信音が鳴る前に自動メッセージで通話録音機能について警告してくれる防犯機能付き電話機などでトラブルを未然に防ぐことが可能です。自治体にもよりますが、防犯機能付き電話機の購入費用の一部に補助を受けることができます。スマートフォンや携帯電話を持っている場合は、固定電話を解約してもよいかもしれません。

また、「元本保証」「必ず儲かる」「今だけ」などの言葉には要注意です。それが詐欺のサインであることを知っておくことも予防策の一つです。

【家族・友人編】見守りとサポート

「変わりない?」という日常の声かけをすることで、金融トラブルの早期発見につながります。財産管理についても、本人が元気なうちに信頼のおける方と一緒に「成年後見制度」「任意後見制度」や「家族信託」などの法的手段を検討することも、将来の備えになります。また、複数の金融機関の口座や保険契約、クレジットカードの整理と、契約先の確認や、家族間で誰がどこにアクセスできるのかを共有することも重要です。本人が混乱しないようサポートしつつ、家族で状況を把握しておくことが安心につながります。

【相談編】金融トラブルを解決する方法

もし少しでも「おかしいな」と感じたり、金融トラブルに巻き込まれてしまった場合は、ためらわずに早く専門機関へ相談することです。以下は代表的な相談窓口です。困ったときは、一人で抱えず、消費者ホットライン188や地域包括支援センター、金融サービス利用者相談室など、専門機関とのつながりと備えがトラブルの被害拡大を防ぎ、最大の予防策になります。

| 相談内容 | 相談窓口名 | 電話番号 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 消費者トラブル全般 | 消費者ホットライン | 188(いやや) | 最寄りの消費生活センター等を案内してくれる窓口です。 |

| 詐欺・犯罪の疑い | 警察相談専用窓口 | #9110 | 緊急性は低いが、警察に相談したいことがある場合に利用できます。 |

| 借金・法律問題 | 法テラス (日本司法支援センター) | 0570-078374 | 収入などの条件を満たせば、無料で法律相談が可能、弁護士費用の建て替えも行っています。 |

| 金融機関とのトラブル | 金融サービス利用者相談室 (金融庁) | 0570-016811 | 金融庁の相談窓口で、金融機関とのトラブルについて相談できます。 |

| 詐欺的な投資トラブル | 0570‐050588 | SNSやマッチングアプリを使った投資勧誘で被害を受けた場合の金融庁の相談窓口です。 | |

| 証券・投資のトラブル | FINMAC:フィンマック (証券・金融商品あっせん相談センター) | 0120-64-5005 | 金融機関と利用者の間で発生した金融商品取引トラブルを公正・中立な立場で解決を図ります。 |

まとめ

未来とお金を守るカギは「つながり」

金融トラブルは、もはや他人事ではなく、誰にでも起こりうる身近なリスクとなっています。詐欺の手口はますます巧妙化し、心の隙や思い込みにつけ込んできますが、金融トラブル対策は決して難しくありません。まずは「自分は大丈夫」という思い込みを手放すこと、うまい話には裏があると知ること、そして、一人で抱え込まずに、迷わず家族や専門機関へ相談することが大切です。

その一歩が、大切なお金と自分らしい生き方、家族や身近の大切な人と安心して過ごせる日々を守る力になります。「知ること」「つながること」「声を上げること」、今から始める小さな行動が、人生100年時代の安心と豊かさにつながります。

編集協力:寺澤真奈美 2級ファイナンシャル・プランニング技能士編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部

記事公開日:2025年9月2日