ファイナンシャル・ウェルネス

(お金の健康度)アンケート

(2022年実施)

―上場会社従業員1万人の声― Financial Wellness survey

- ファイナンシャル・ウェルネス

の全体像

人生100年時代を迎える中、個人の自助努力による資産形成や経済的自立が益々重要となります。ファイナンシャル・ウェルネス※は、「人々が足元の金銭的な義務を果たすことができ、将来の金銭的な状況について安心感があり、生活を楽しむための選択ができる状態」を意味する用語です。

ファイナンシャル・ウェルネスの向上は個々人が取り組む課題ですが、その際、勤務先の福利厚生制度等を通じた支援の存在も重要です。2021年に続き実施された本アンケートでは、大手上場企業の従業員のファイナンシャル・ウェルネスをめぐる実態を把握し、さらにファイナンシャル・ウェルネスが、勤務先へのエンゲージメントや生産性にも寄与するかについても検証を行いました。

本レポートでは、上場企業従業員1万人のファイナンシャル・ウェルネスの全体像を把握するべく、勤務先で提供される福利厚生制度やそのサポート体制、個人で行っている資産形成及び負債の実態についてご紹介します。

- ※米国の消費者金融保護局(CFPB)の定義を参照しました。

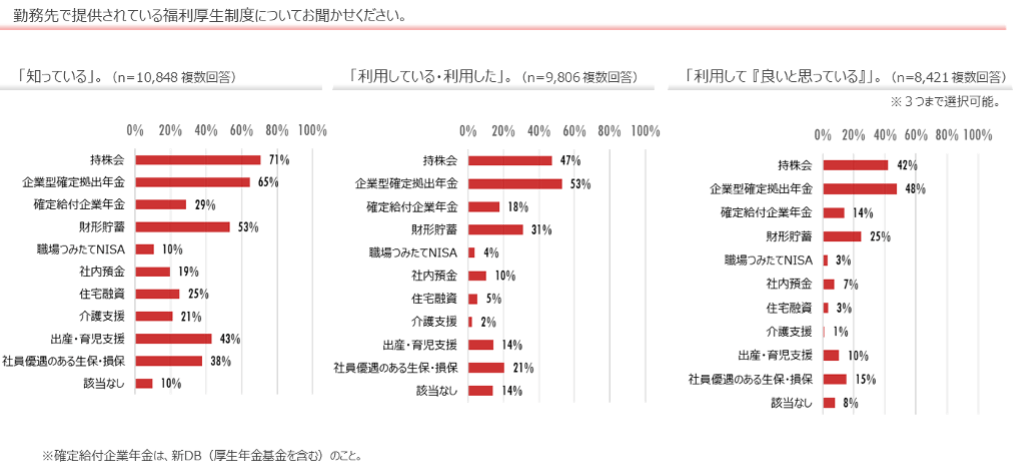

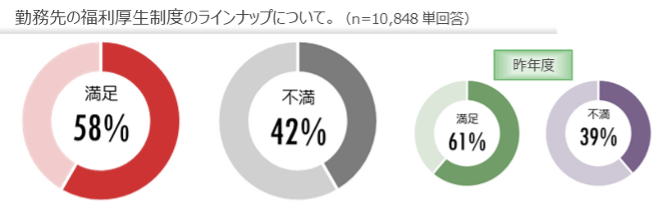

勤務先の福利厚生制度のラインナップについて

勤務先企業で提供されている福利厚生制度の中では、持株会、企業型確定拠出年金(企業型DC)、財形貯蓄といった資産形成制度の認知度、利用率、利用への満足度が高い結果となりました。

福利厚生制度のラインナップについては、満足しているとの回答が58%と、昨年に引き続き高い水準を維持しました。

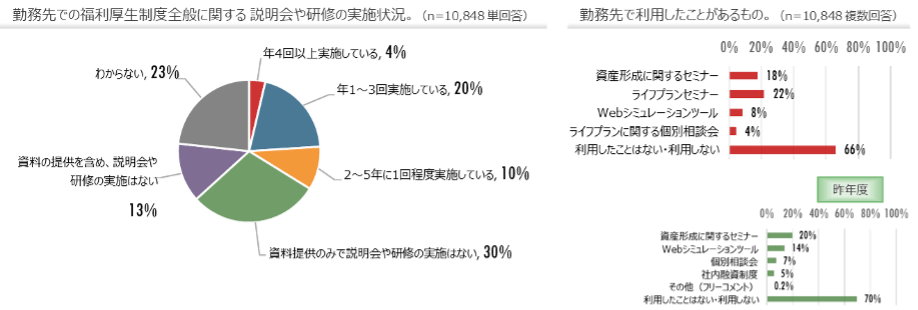

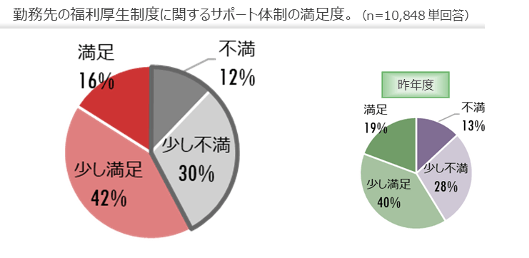

勤務先の福利厚生制度のサポート体制について

勤務先が提供する福利厚生制度の研修については、資料提供のみで説明会や研修の実施はないとの回答が30%と最多で、わからないとの回答も23%と高い結果となりました。利用されたものの中では、ライフプランセミナーへの参加が最も多い結果となりました。

福利厚生制度に関するサポート体制に満足している割合は58%と、昨年と同水準の結果でした。

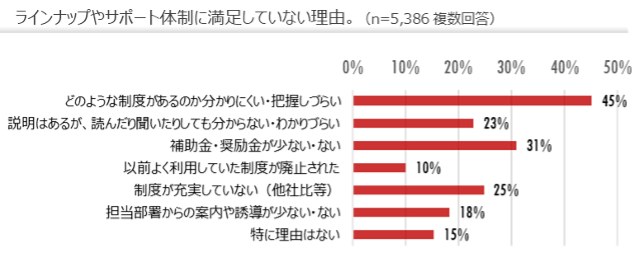

福利厚生制度のラインナップやサポート体制に満足していない理由には、どのような制度があるかわかりにくい・把握しづらいことが1番に挙げられており、従業員に必要な情報が伝わっていない可能性が示唆されました。

資産形成について

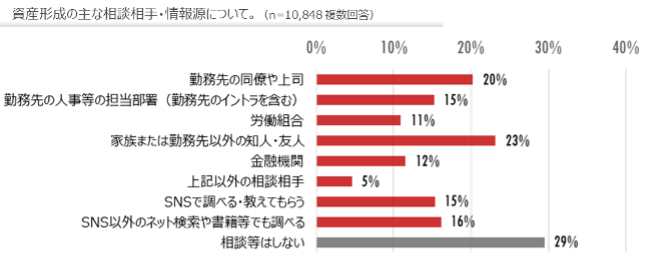

資産形成に関する相談相手・情報源としては、家族または勤務先以外の友人・知人、次いで勤務先の同僚や上司という結果となり、相談等はしないとの回答が29%と最多でした。

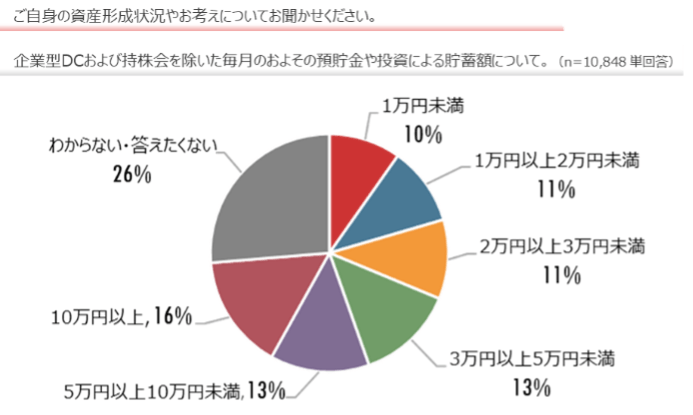

毎月の貯蓄額では、10万円以上が16%と最も多く、次いで5万円~10万円、3万円~5万円でしたが、最も割合の少ない1万円未満との回答も10%と、それぞれの貯蓄額に満遍なく分布する結果でした。

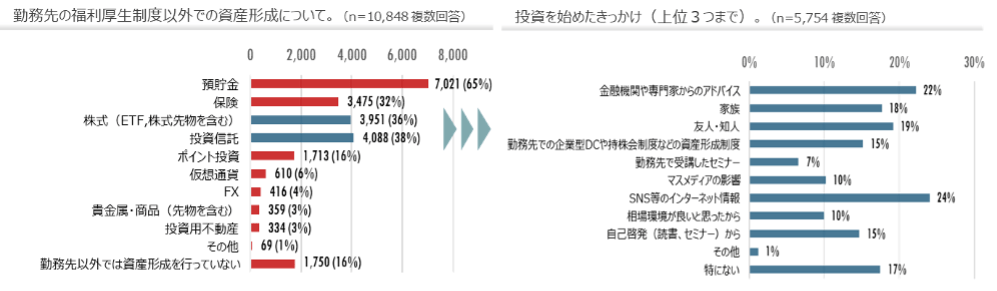

勤務先の福利厚生制度以外での資産形成については、預貯金が65%と最も多く、次いで投資信託、株式、保険等という結果でした。また、株式や投資信託を保有する回答者の資産形成のきっかけは、SNS等のインターネット情報、金融機関や専門家からのアドバイスが多い結果となりました。

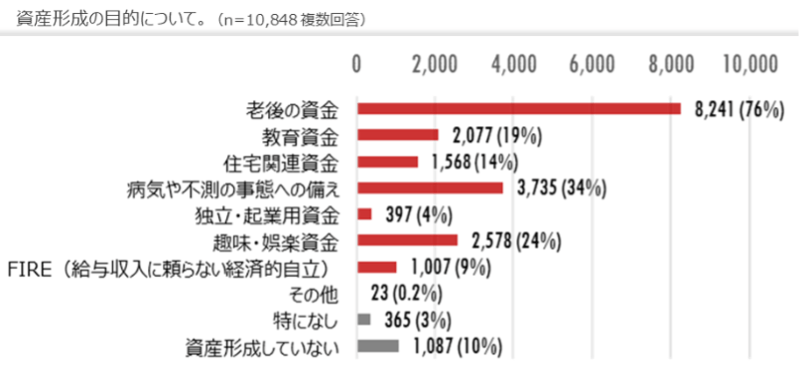

資産形成の目的では、老後の資金が76%と最多でした。

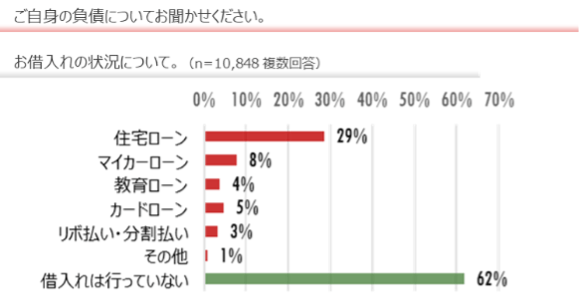

借入れについては、行っていないとの回答が62%と最多でした。借入れで最も多いのは住宅ローンでした。

お金・経済面への安心度

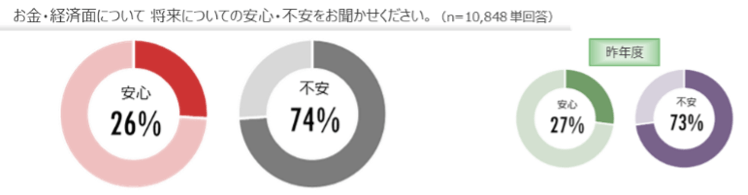

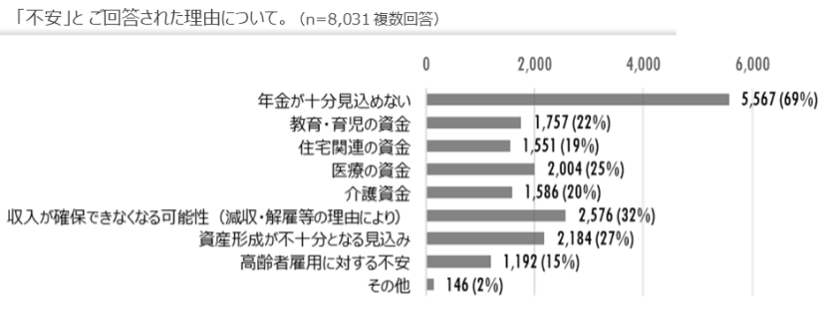

74%が将来について経済的な不安を抱えているとの回答で、昨年と同様に高い水準となりました。また、不安である理由は、年金が十分見込めないが最多でした。

勤務先への誇り、仕事の生産性、人生への満足度について

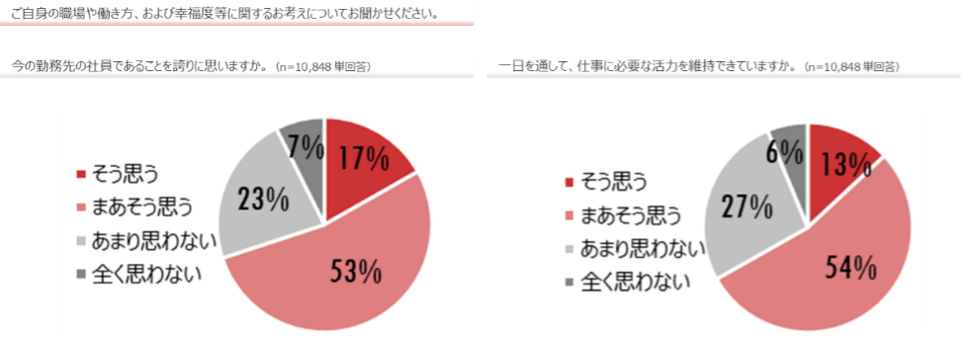

勤務先の従業員であることを誇りに思うとの回答は70%、一日を通して仕事に必要な活力を維持できているとの回答も67%と、勤務先へのエンゲージメントや仕事の生産性が高いとの結果が示されました。

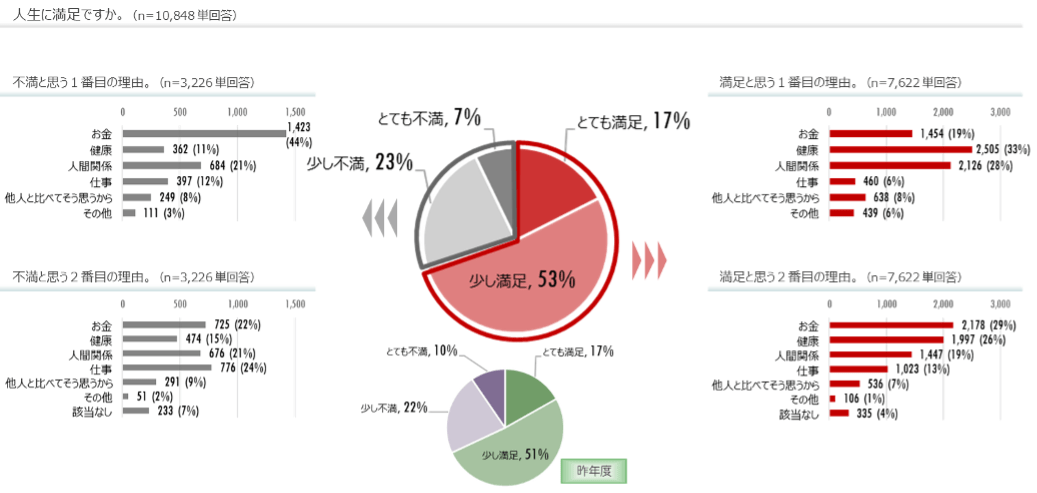

人生への満足度が高い人の割合は70%と、昨年よりやや高い結果でした。満足している1番の理由は健康、次いで人間関係、お金でした。反対に満足度の低い人の1番の理由はお金でした。