2024.02.29 NEW

入山章栄教授 成長する「両利きの経営企業」を見極める3つのポイント

文/宮本恵理子 撮影/竹井俊晴

私は経営学者として、企業の成長に関する最新理論のリサーチ・分析など研究活動を行っています。経営の最前線に立つビジネスリーダーとの対話も積極的に重ねてきました。研究の蓄積と対話の経験によって、社長と接すると「この会社は伸びそうだ」という直感が働くようになったと思っています。

金融の専門家ではない経営学者の立場から、成長する企業とそうでない企業をどう見極めるといいか、視点をお伝えしましょう。

私が考える伸びる企業とは、グローバル市場において評価される価値を提供できる企業です。新しいニーズを満たす、あるいはニーズを先回りして発掘するモノやサービスを提供できる攻めの姿勢をもって、世界で戦える企業です。

日本企業は長いデフレ時代を脱して、強気の値上げに踏み切れる企業も増えてきました。価格競争ではない、より本質的な企業価値が問われています。

では、グローバル市場で評価される企業の経営力とは、どこに宿るのか。私がいつも着目するのは、「両利きの経営」ができているのかというポイントです。

両利きの経営が難しい事情

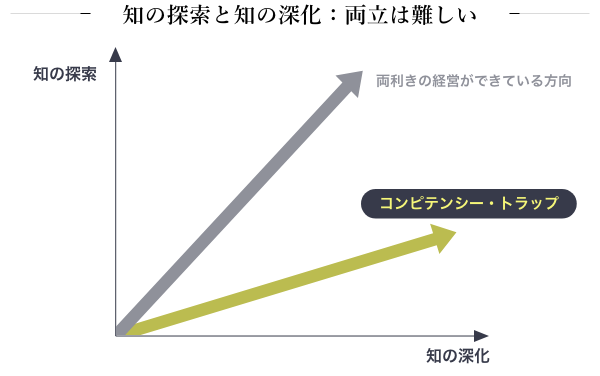

両利きの経営とは、企業がイノベーションを起こす上で重要な二つの行動、知の深化(exploitation)と知の探索(exploration)を両立する経営の実践のこと。世界の経営学ではよく知られた理論をベースにした、企業の持続的成長に不可欠な概念です。日本語としては私が初めてこの言葉をつくり、書籍で言及しました。

知の深化とは、商売の種になる可能性となる「知」を徹底的に深堀りし、何度も活用して磨き込み、収益化する営みのこと。一方、知の探索とは、すでに獲得している認知の範囲外にある知をサーチ(探索)し、その知をすでに持っている知と新たに組み合わせることを指します。

企業が長期にわたって社会に価値をもたらし、発展し続けるには、知の深化と知の探索の両立が重要になります。

前提としてあるのは、異なる知の組み合わせが創造につながるという考え方です。これは、イノベーションの父と呼ばれた経営学者、ジョセフ・シュンペーターによって示されたものです。

「新しい知とは常に、既存の知と別の既存の知の新しい組み合わせで生まれる」という理論は、イノベーション研究の分野で広く知られています。

わかりやすい例を出すならば、「かんばん方式」の名で知られるトヨタ生産システムです。まず部品を生産してから、部品を組み合わせて自動車の完成品をつくるという従来の方式とは真逆の発想で、必要な部品を必要なときに引き取って自動車を生産する方式は、ムダを徹底的に排除する画期的な生産システムとして全工場に導入されました。

かんばん方式は、トヨタ自動車副社長を務めた大野耐一氏が、1950年代にアメリカのスーパーマーケットで目にしたムダのないモノ・情報の流れにヒントを得て開発したものだそうです。自動車生産とスーパーマーケットの在庫管理という、異なる領域の知が結びついて、新しいイノベーションを生んだ好例です。

しかし、企業はほうっておくと知の探索がおろそかになるという問題点を抱えています。

なぜなら、企業は主たる事業の開発やモデルチェンジを地道に深めるのは得意なのですが、その事業領域から離れた新しい分野への投資に思い切ることができないという構造を抱えているからです。

「うちの会社は新規事業を担う部署があり、新しい分野の開拓をしている」と言いたくなるかもしれません。

ですが、最初の1~2年は予算がついても、そのうち成果が出ていないから予算が確保できなくなる。そんな事態はみなさんよく経験されているでしょう。予算を今成果が出ている分野に投じて、短期で新規事業を見限ることを繰り返していくと、知の探索が損なわれていきます。これをコンピテンシー・トラップと呼んでいます。

結果、新しい需要を掘り起こすビジネスの開発に遅れをとり、事業が先細りする将来を迎えてしまいます。

よって、企業が意識的に重点を置くべき行動は知の探索のほうです。中長期で成長する可能性が高い、両利きの経営を実践している企業を見極める上でも、知の探索に積極的な実践をしているかどうかがポイントになります。

両利きの経営ができている企業の共通項

具体的に何を見たらいいのか、解説します。見るべきポイントは3つです。IR資料を読み解く必要はなく、至ってシンプルで誰でも確認できるでしょう。

1つ目は、社長の任期です。知の探索には中長期でじっくりと取り組む姿勢が不可欠です。

社長が2〜3年でコロコロ変わる企業では、どうしても短期的利益の追求に重きが置かれるため、50年後に実を結ぶかもしれない研究開発などの取り組みは難しくなるでしょう。

未来の変革には時間がかかるものです。リーダーが長くコミットできる経営体制が整っているかをチェックするためのわかりやすい物差しが、社長の任期というわけです。

2つ目のポイントは、社長のセンスメイキングです。

両利きの経営、特に知の探索を継続するためには、社内外のステークホルダーを巻き込んで納得させ、実行に向かう熱を生むだけの、社長が事業のストーリーを語る力が必要になります。これを、センスメイキング=“腹落ち”と呼んでいます。

経営学では「センスメイキング理論」と呼び、長期的視点に基づくイノベーション開発に重要な要素として説明されています。組織のメンバーや周囲のステークホルダーが、事業の意味について納得し、解釈をそろえるプロセスをとらえる理論です。資金調達の場面でも、経営者が事業をストーリーとして説明して投資家の賛同を得られるほうが、獲得できる資金が大きくなるという研究があります。

わかりやすいのは、実際に社長が話している姿を見ることです。上場企業であれば、ネットで社長の名前を検索すると、記者発表やメディアインタビューなどの映像や音声が見つかることも多いでしょう。

明るく、前向きに、未来について語っているかどうか。自分の言葉で、聞く人を納得させられる話ができるリーダーかどうかをチェックしてみてください。

センスメイキングに関して、日本企業で素晴らしいなと感心するのはソニーグループです。

ソニーはエレクトロニクス、ゲーム、音楽、映画、金融など幅広い事業領域でビジネスを展開するグローバル企業です。

先日、同社を再生させた経営者として知られる元会長の平井一夫さんと対談する機会に恵まれたのですが、平井さんは在任中、世界中の支社や会議室で「感動」というキーワードを繰り返し使って浸透させたのだそうです。

事業が多岐にわたると何をやる会社なのか、解釈があいまいになりがちなところ、ソニーは感動を届ける会社、という一言で解釈を集約化しようとしたのです。

対談中も「朝起きたら感動し、ご飯を食べても感動し、会議でも感動し、お風呂でも感動したい」と連発している平井さんに、こうやって繰り返し社内外のステークホルダーを納得させていったのだろうと思いました。

環境変化のスピードが速まっている今は、目指すべき方向性を明確に示し、組織を同じベクトルへと向かわせる力が、リーダーにはますます求められます。

3つ目のチェックポイントは、失敗の数です。

知の探索は、いわば未知の領域へのチャレンジ。事業開発のための投資が見事な成果につながる場合もあれば、失敗に終わる場合もあるでしょう。未知への挑戦なのですから、むしろ失敗のほうが多いはずです。そして、このナイスチャレンジの実績は、会計上では「減損」として表されることになります。

もちろん、闇雲に投資して失敗するのは問題外ですが、将来に向けた成長戦略の一環としてチャレンジした結果の減損ならば、それはむしろ「いい失敗」としてプラスの評価をすべきだと私は思います。

あらためて、繰り返しになりますが、企業の持続的成長において重要なのは未来へのコミットです。

未来の社会に貢献できる企業は必ず生き残ることができます。そんな役割を果たせる企業を見極める目を個人投資家が磨き、将来世代のために投資活動に参加する行動が増えていけば、日本の未来はきっと明るいでしょう。

- 早稲田大学大学院経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール 教授

入山章栄(いりやま・あきえ) - 慶應義塾大学卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所でコンサルティング業務に従事後、2008年米ピッツバーグ大学経営大学院にて Ph.D.(博士号)取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。2013年より早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール准教授。2019年より教授。専門は経営学。国際的な主要経営学術誌に論文を多数発表。メディアでも活発な情報発信を行っている。

※本コラムで取り上げられた企業の評価に関する考え方などについては、あくまで個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。