教えて津田先生!DC加入者が知っておきたいアレコレ 第2回「積立投資で大事なのは“タイミング”よりも“継続”」

東京株式市場では、2025年8月13日に日経平均株価が初めて4万3,000円台に乗せ、その2日後の8月15日には終値で4万3,378円を記録しました。TOPIX(東証株価指数)も同様に史上初めて3,000ポイントを超え、最高値を更新しています。米国の経済指標の結果を受けて外国為替市場で円安が進んだことや、日本の4~6月の実質GDPが堅調だったことなど、複数の要因が考えられます。

こうした時に「今から確定拠出年金(DC)で投資をスタートしても、もう遅いのではないか」、「株価が高い時に買っても損するだけではないか」という声を聞くことがあります。

今から確定拠出年金(DC)で投資をスタートしても遅いのか

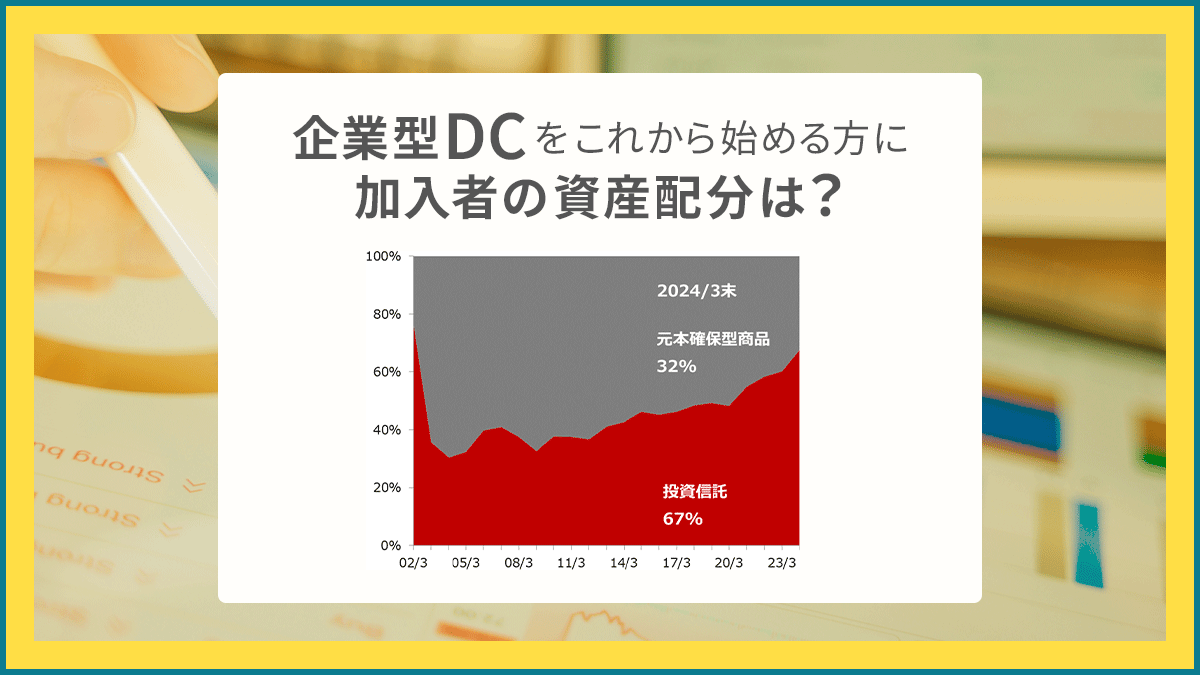

では、実際にDC加入者が利用している商品 1 で確認してみましょう。

1 参照データ:野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)

2002年10月の設定から、毎月最終営業日に1万円ずつ投資したとします。2025年7月末までが274か月なので、投資元本は274万円です。それに対して投資結果は807万円超となりました。この間、リーマンショックやチャイナショック、コロナショックなどの大きな市場変動が起こりました。 「ショックの時には、値段も下がっているから」という声も聞こえてきそうです。そのため、投資開始時期を下記のように、株価が高値で推移していた時期にずらして検証してみます。

① 2015年1月~2025年7月末

開始時期である2015年1月は、2012年12月に発足した第2次安倍政権における経済政策(アベノミクス)から2年が経過し、株価が高値で推移していました。その後2015年8月にチャイナショックが発生し、大きく株価が下落したという環境です。

・投資元本 :127万円

・時価評価額:約237万円

② 2020年1月~2025年7月末

開始時期である2019年12月末の日経平均は2万3,656円と、2019年1月初めから1年間で18.2%の上昇率を記録し、年末終値としては1990年以来、29年ぶりの高値で取引を終えました。しかしその後、2020年3月には世界保健機構(WHO)が、「新型コロナウイルスはパンデミックと言える」と表明し、街から人影が消えました。感染拡大や欧米株安を受けて、日経平均も大きく下落したという環境です。

・投資元本 :67万円

・時価評価額:約102万円

| 開始時期 | 投資期間 | 投資元本 (毎月1万円) | 投資元本 合計 | 時価評価額 | リターン倍率 (時価評価額 ÷ 投資元本合計) |

|---|---|---|---|---|---|

| 2002年10月 | 22年10ヶ月 (274ヶ月) | 1万円×274回 | 274万円 | 約807万円 | 約2.9倍 |

| 2015年1月 | 10年7ヶ月 (127ヶ月) | 1万円×127回 | 127万円 | 約237万円 | 約1.9倍 |

| 2020年1月 | 5年7ヶ月 (67ヶ月) | 1万円×67回 | 67万円 | 約102万円 | 約1.5倍 |

対象ファンドは「野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)」であり、TOPIXに連動するインデックスファンドとしての運用実績を基にしています。

「野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)」は、TOPIX(東証株価指数)に連動するインデックスファンドであり、代表的な国内株式市場全体の動きを反映する商品として選定しています。特定の銘柄や運用方針を推奨する意図はなく、あくまで市場全体の動向を示す指標としてのTOPIXに連動するファンドを例示しております。

積立投資で重要なのは「継続」と「市場選び」

積立投資は一定期間継続することができるならば、「いつから始めるか」ではなく、「いつまで続けられるか」や「どの市場を選ぶか」によって成果が異なるといえますが、「どの市場を選ぶか」は特に積立投資をする確定拠出年金においては重要です。

ここでは運用商品を選ぶ際のヒントとして、人口構成を取り上げます。

2025年8月公表の総務省のデータによれば、日本人の人口減少は歯止めがかからず、2024年は90万人超が減少し、日本人の人口は約1億2,065万人となりました。90万人超の減少は過去最大です。なお日本人の人口は2009年をピークに16年連続で減少しています。

人口1億2,000万人は、1985年ごろとほぼ同じですが、その年齢構成は大きく異なります。

1985年の老年人口(65歳以上の人口)は10.2%、年少人口(15歳未満の人口)は21.6%でした。現在は、その割合が逆転し、老年人口が29.5%、年少人口は11.3%となっています。さらに、日本の生産年齢人口(15~64歳)は徐々に減少しており、支える側と支えられる側のバランスが崩れていることも事実です。

生産年齢人口が多ければ購買力が高まり、経済成長も期待できます。

現在、生産年齢人口が最も多いのがインドで9億8,996万人、全人口の68.2%を占めます。

次に中国の9億7,679万人(同69.3%)となっています。なお、日本の生産年齢人口は7,287万人で全体の58.8%と6割を切っています。

生産年齢人口数が世界50位以内で、人口に占める割合が高い国としては、サウジアラビア73.2%、マレーシア70.5%、韓国70.2%、コロンビア69.9%、タイ69.9%、ブラジル69.3%、イラン69.3%、インドネシア68.1%などがあります。

DCの運用商品の中でも、生産年齢人口の割合が高い国への投資を、全世界の株式指数と連動して行うファンドもあります。

確定拠出年金の運用状況を自分で確認してみましょう

確定拠出年金で選択しているファンドが、どの国の市場が選択されているのか、どんな銘柄に投資されているのか、といった内容については、ご加入の金融機関の専用WEBサイトやマイページから、『運用報告書』や『月次レポート』などの資料をご確認いただけます。具体的な確認方法は、ご利用の金融機関の案内にしたがってご確認ください。

どのような国や企業に投資しているのか、ぜひ一度確認してみてはいかがでしょうか。

編集協力:野村證券株式会社 確定拠出年金部 津田 弘美

編集/文責:野村ホールディングス株式会社 ファイナンシャル・ウェルビーイング部

野村證券株式会社 確定拠出年金部

社会保険の専門出版社において、企業年金分野の編集記者として厚生労働省記者クラブ等に所属。その後、野村年金サポート&サービス(現在は野村證券に合併)に入社。業務の傍ら、横浜国立大学大学院において、理論と実務の両面から企業年金制度についての考察を行う。横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士課程後期課程修了(経営学博士)。

記事公開日:2025年9月5日