2018.06.18 NEW

【独学特集:前編】イノベーションの近道は「独学」だった! 独学のメリットは? 続かない理由とは?

人生100年時代を見据え、イノベーションを起こす人材になるために、なぜ「独学」が有効なのか? 続かない理由とは?

「人生100年時代」と言われる中、独学などのリカレント教育の必要性が高まっている。オンライン講座の普及により、お金をかけずに学べる環境も整っているとはいえ、「学びたいテーマはどう見つけるのか」「そもそも、なぜ独学が必要なのか分からない」と疑問を抱いているエル・ボルデ読者も多いのではないだろうか。

そこで、本連載では「今の時代に、なぜ独学が有効なのか(前編)」、「独学初心者のための独学の始め方(後編)」について、自身も独学でキャリアを築き、独学の技法について本にまとめた山口周さんに伺った。

イノベーションには、本業以外の学びが必要

長寿化する現代社会において、「100歳まで生きることを見据えたキャリア形成」は、国民の大きな関心事になっている。一方で、急速な技術革新により、企業や事業の旬(あるいは寿命)が短くなることも想定される。いずれにしても、ひとつの企業やひとつのスキルで一生稼ぐことが難しくなるのは明らかだ。だからこそ、「仕事人生の中で大きなドメイン(肩書き)の変更が必要」と山口さんは言う。また、時代の変化や産業の変化に適合するだけでなく、自身がイノベーションを起こせる人材になることも必要だと説く。

IoTやAIがもたらす第4次産業革命期に必要なイノベーションが進んでいないのが日本の課題であり、現に世界経済フォーラム(WEF)の国際競争力指標では、日本のイノベーションランキングは2015-16年の5位から、2016-17年には8位に転落(下記参照)。「特許の登録件数」では1位にいるも関わらず、「イノベーション能力」と「研究開発における産学連携」が低いために、特許を活用できていないのが現状なのだ。

| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |

|---|---|---|---|

| スイス | 1 | 1 | 1 |

| 米国 | 4 | 4 | 2 |

| イスラエル | 3 | 2 | 3 |

| フィンランド | 2 | 3 | 4 |

| ドイツ | 6 | 5 | 5 |

| オランダ | 8 | 7 | 6 |

| スウェーデン | 7 | 6 | 7 |

| 日本 | 5 | 8 | 8 |

| シンガポール | 9 | 9 | 9 |

| デンマーク | 10 | 10 | 10 |

日本

| イノベーション | 8 |

|---|---|

| 特許の登録件数 | 1 |

| 企業の研究開発費 | 5 |

| 研究者・技術者の人材確保 | 8 |

| 研究機関の質 | 14 |

| 企業の技術導入 | 15 |

| 産学連携 | 23 |

| 先進技術製品の政府調達 | 23 |

特許の登録数は1位なのに、生活システムを変えるようなイノベーターは育っていない。その理由はいったいどこにあるのだろうか。

山口さんは、「日本の高等教育過程に問題があるのかもしれない」と指摘する。というのは、イノベーションは異なる領域の「新しい結合」によって成し遂げられるケースも少なくないが、日本の大学では、1学部しか専攻できないなど、専門領域に特化する仕組みになっている。

一方、海外ではダブルメジャー(全く異なる専攻分野を主専攻として学ぶこと)は当たり前。哲学と経営学で学位を取るなど、多様なジャンルの学びを推奨する文化がある。そのため、自然と異なるものを組み合わせる発想が生まれやすいのだという。

たとえば20世紀を代表する偉人、アインシュタイン、ダーウィン、ライト兄弟。彼らが、常識に捉われず新しいアイデアを打ち出せたのは、本業以外の異分野の学びを自ら深めていったからだ。アインシュタインは、特許事務所で働きながら「特殊相対性理論」を執筆。ダーウィンは本業の地質学の研究の傍ら生物学を学び「種の起源」を執筆。ライト兄弟は自転車屋で働きながら動力飛行機を発明した。

「彼らがイノベーションを起こせたのは、自分の専門分野でスペシャリストになり過ぎなかったことが大きい。そして、彼らは皆、異分野の学びを独学で深めている共通点があるのは興味深い」と山口さんは考察する。

本業以外の学びに最適なのは独学

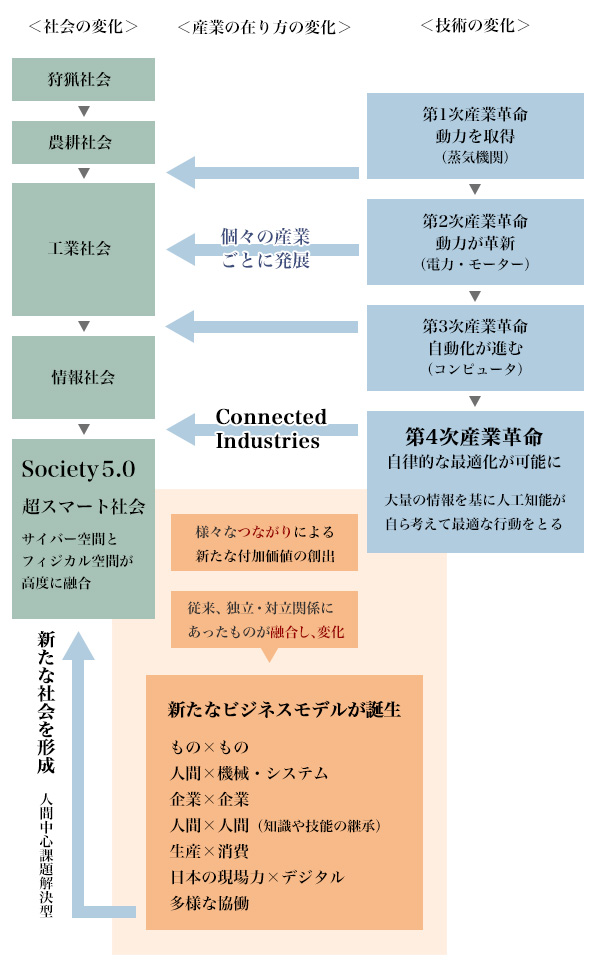

経済産業省の報告書によると、第4次産業革命に必要なのは「さまざまなつながりによる新たな付加価値の創出」、「従来、独立・対立関係にあったものが融合し、変化」することの2点だと位置づけている。そして、その2点が新たなビジネスモデルを創出すると解説している(下記参照)。

では、上記のように、「さまざまなつながり」や「独立・対立関係にあったものの融合」を実現できる人=イノベーション人材になるために、私たちは何をすればいいのだろうか。

歴史の偉人たちから学ぶべきは、専門家になり過ぎないこと、そして、異なる分野を組み合わせられることだ。だからこそ「異なる分野を意識して取り入れるために、本業以外の学びを深めることが重要」と山口さんは言う。

その点をふまえれば、多忙な社会人にとって、独学は「自分の中に多様性を入れるため」の最良の手段といえるかもしれない。

独学が続かない理由とは?

とはいえ、「独学が有効なのはわかるが、なかなか続かない」という声が多いのも事実だ。その点について、山口さんはこうアドバイスする。

「独学が続かないとしたら、それは勉強の延長で取り組んでいるから。独学の面白さは “テレビの編成権”を自分が持っているようなところ。勉強のように与えられたカリキュラムの中で、与えられた目標に向かって進むわけではなく、自分の時間をどの学びに使うかを自由に決められるのが独学のよさ。好奇心に忠実になって楽しむこと、短期的な結果を追いかけすぎないことが大事です」

ありがちなのが、プログラミングに興味がないのに、「流行りだから」「将来仕事で役に立ちそうだから」という理由で始めるようなケース。自分自身の興味関心や信念に基づいた学びではないために、知識が定着しにくく、費用対効果も悪くなる。山口さんの言葉を借りるなら、それは「歩止まりが低い」やり方だ。

「高校時代に学校をサボって図書館で読んだ本は、今でも思い出す」という山口さん。興味関心の高いものからテーマを選べば、決して「続かない」ということはなく、「歩止まりの良い学び」を得ることができるのだという。

後編では「何から学べばいいか分からない」と嘆く独学初心者に向けて、独学の始め方を聞いていく。

- 監修:山口 周(やまぐち しゅう)

-

1970年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科卒業、同大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了。電通、ボストン・コンサルティング・グループ等を経て、組織開発・人材育成を専門とするコーン・フェリー・ヘイグループに参画。現在、同社のシニア・クライアント・パートナー。専門はイノベーション、組織開発、人材/リーダーシップ育成。著書に『知的戦闘力を高める独学の技法』がある。