2025.07.16 NEW

若年女性が支える推し活 アルバイト収入増加も原動力 野村證券・岡崎康平

写真/タナカヨシトモ(人物)

前編の記事では、野村證券チーフ・マーケット・エコノミストの岡崎康平が推し活市場の動向を3つの視点から説明しました。成長軌道にある推し活市場ですが、2025年は更に注目度が上がりそうです。その背景を、推し活関連消費のデータを踏まえて分析します。

若年層の推し活関連消費から見える「メリハリ」

- 前編では、34歳以下で、特に女性の推し活比率が高いことがわかりました。具体的な若年層の推し活関連消費動向が気になります。

-

推し活比率が高い34歳以下の単身世帯(一人暮らし)にフォーカスして、推し活関連費目の消費動向を見てみましょう。

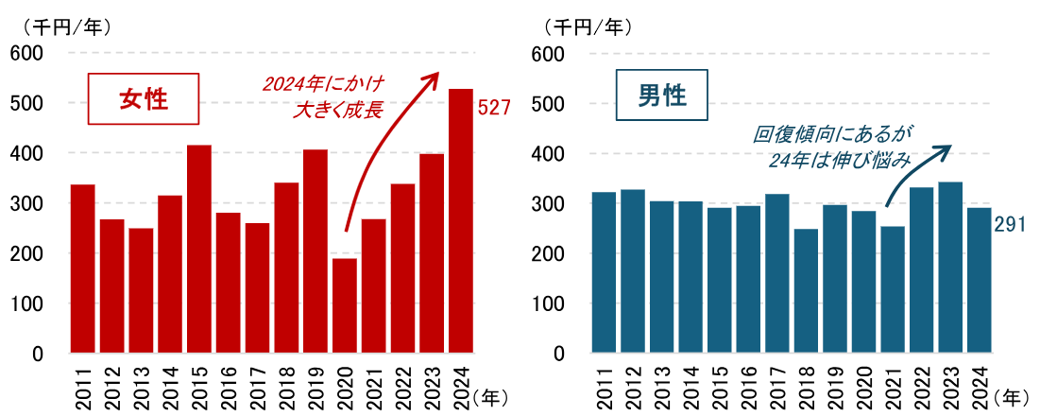

図表1の通り、推し活関連消費は、特に女性で伸びが顕著です。コロナ禍が発生した2020年には落ち込みましたが、2024年には年間52.7万円/人まで支出額が拡大しました。コロナ前期間(2017~19年)の平均値と比べると、2024年の支出額は+57.2%に上っています。

一方、男性の推し活関連消費は、2023年までは増加の動きが見られたものの、直近の2024年は減少に転じました。2024年の推し活は、男女間で方向感に明確な差が出たかたちです。

(注)「推し活関連消費」に含まれる品目は別途掲載。名目値。

(注)「推し活関連消費」に含まれる品目は別途掲載。名目値。

(出所)総務省資料より野村證券市場戦略リサーチ部作成

- 推し活関連消費をけん引する若年女性層は、何にお金を使っているのでしょうか。

-

若い女性では、「他の教養娯楽サービスのその他」の支出増が特に目立ちます(図表2)。ここには、推しに対する投げ銭や、推しが出演する動画・映画・音楽コンテンツのダウンロード料金、電子書籍の代金などが計上されます。ここで挙げた例はデジタル関連消費が多いですが、それ以外でも、既存の消費カテゴリーに分類しにくい教養娯楽サービスが幅広く計上されていると見られています。

| 費目 | 2017~19年平均 (千円) |

2024年 (千円) |

寄与度年 (%、ppt) |

|---|---|---|---|

| 推し活関連消費・合計 | 335 | 527 | 57 |

| 他の教養娯楽サービスのその他 | 14 | 50 | 11 |

| 他の教養娯楽用品のその他 | 6 | 36 | 9 |

| 映画・演劇等入場料 | 16 | 36 | 6 |

| パソコン | 6 | 24 | 6 |

| 他の化粧品 | 26 | 45 | 6 |

| アクセサリー | 11 | 27 | 5 |

| 他の理美容代 | 35 | 49 | 4 |

| 交通 | 116 | 130 | 4 |

| 玩具 | 4 | 15 | 3 |

| インターネット接続料 | 20 | 26 | 2 |

| 他の印刷物 | 1 | 4 | 1 |

| 理美容用電気器具 | 3 | 6 | 1 |

| 書籍 | 14 | 16 | 1 |

| 文房具 | 6 | 7 | 0 |

| 他の入場・ゲーム代 | 9 | 10 | 0 |

| 電池 | 1 | 2 | 0 |

| 文化施設入場料 | 3 | 3 | 0 |

| 音楽・映像収録済メディア | 8 | 9 | 0 |

| 諸会費 | 2 | 1 | -0 |

| 宿泊料 | 24 | 22 | -1 |

| かばん類 | 10 | 8 | -1 |

(注)34歳以下の女性(単身勤労世帯)の計数。最上段の「推し活関連消費・合計」のみ、寄与度ではなく変化率。寄与度の分母は、推し活関連消費の合計値。推し活関連消費の費目は、野村が独自に選定した。名目値。寄与度が大きいものから並べている。

(出所)各種資料より野村證券市場戦略リサーチ部作成

次に支出額が大きい「他の教養娯楽用品のその他」には、推しのライブで使用するペンライトや、バッグ等のデコレーションに使う素材や、他のカテゴリーに分類しにくい教養娯楽用品が幅広く計上されていると見られています。

- ただ、すべての消費項目が増加しているわけではないのですね。

-

はい。確かに、この間に「かばん類」や「宿泊料」の支出額は減少しました。

推し活における「かばん類」の購入動機としては、痛バ(=「痛バッグ」の略。推しの缶バッジなどをバッグ一面に飾るなどしたもの)や遠征用のキャリーバッグが想定できます。しかし、コロナ前に比べ、かばん類への支出額は減少しました。従来であればブランドもののバッグが購入されていたところ、痛バやキャリーバッグのように機能性を重視した商品が代わりに購入されている可能性があります。

インバウンド需要などを背景に宿泊費は高騰していますが、「宿泊料」も支出額が減少しています。しかし、推しへの支出が優先されることを考えれば、宿泊料を節約することは推し活のなかで自然なことでしょう。漫画喫茶や単価の低い宿泊施設の需要は増加しているかもしれません。代替手段が相対的に少ない「交通」(=飛行機や鉄道、バス料金など)と「宿泊費」の対照的な支出動向には、こうした推し活の行動様式が反映された可能性があります。

全体としてみれば、推し活関連消費は増加していると見られます。ただ、支出対象にメリハリが効いている点は意識しておく必要があるでしょう。

(※)ここでは、推し活関連消費が反映されやすいと考えられる品目を独自に選定しました。推し活以外の目的で支出された場合も含むと同時に、ここに含まれない費目にも推し活関連消費が含まれる可能性があります。その意味で、図表2に挙げた「推し活関連消費」のリストは、あくまで参考に止まります。

10代の推し活消費拡大の背景にアルバイト収入増

- 若年女性のなかでも、特に推し活比率が高い10代女性の消費動向はどう分析しているでしょうか。

-

前編で見てきた通り、推し活比率が高いのは15~19歳の女性です。この年齢層の約9割が高校生・大学生・専門学校生などの学生であることを考えると、彼らの動向に注目する価値はあります。

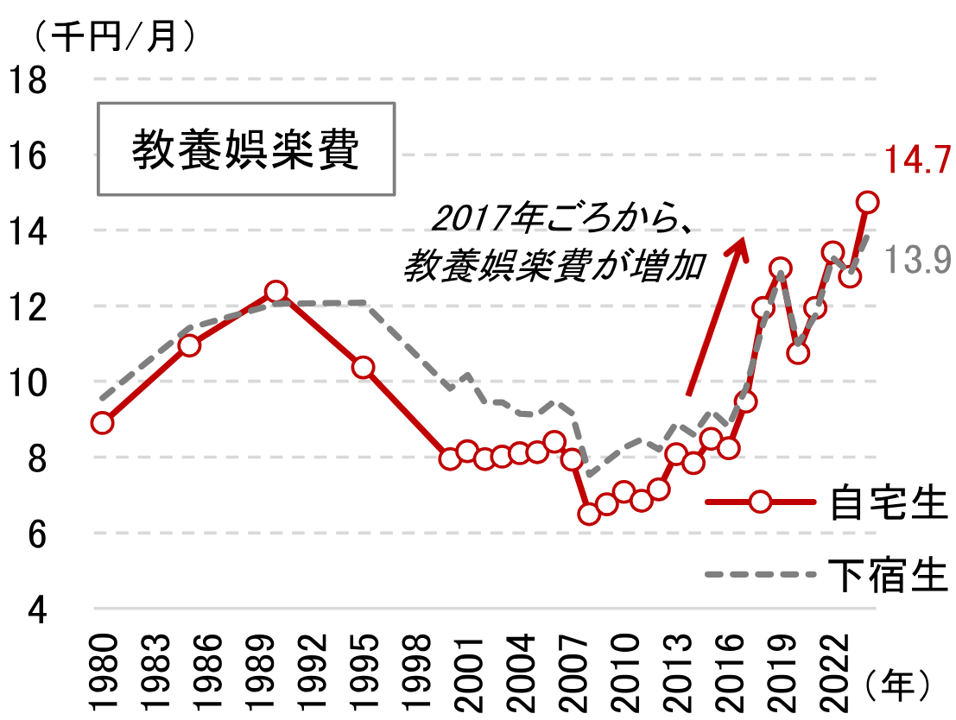

そこで、大学生協が実施する「学生生活実態調査」を確認すると、2017年ごろから大学生の「教養娯楽費」支出が急激に増加していることが分かります(図表3)。推し活が普及し始めた時期を特定するのは難しいですが、芥川賞作品で推し活を題材とした「推し、燃ゆ」が刊行されたのは2020年でした。

図表3で「教養娯楽費」が急増し始めた時期は、推し活ブームが実態として広がり始めていた時期と重なっている可能性が高いです。野村のアナリストは、コロナ禍を受けてストリーミングサービスが普及したことも、アニメ・ゲームが娯楽として市民権を得ていく際の追い風になった点を指摘しています。

(注)調査対象は全国の国公立及び私立大学の学部学生。サンプルサイズは11,590人(直近2024年調査)。1999年以前のデータは一部しか入手できなかったため、5年おきで表示している。日本経済新聞(24年8月18日付)によると、「教養娯楽費」(下宿生)は1992年に13,390円でピークを付けていた。

(注)調査対象は全国の国公立及び私立大学の学部学生。サンプルサイズは11,590人(直近2024年調査)。1999年以前のデータは一部しか入手できなかったため、5年おきで表示している。日本経済新聞(24年8月18日付)によると、「教養娯楽費」(下宿生)は1992年に13,390円でピークを付けていた。

(出所)全国大学生活協同組合連合会資料より野村證券市場戦略リサーチ部作成

- 大学生の教養娯楽費が増加した背景として考えられるものは何でしょうか。

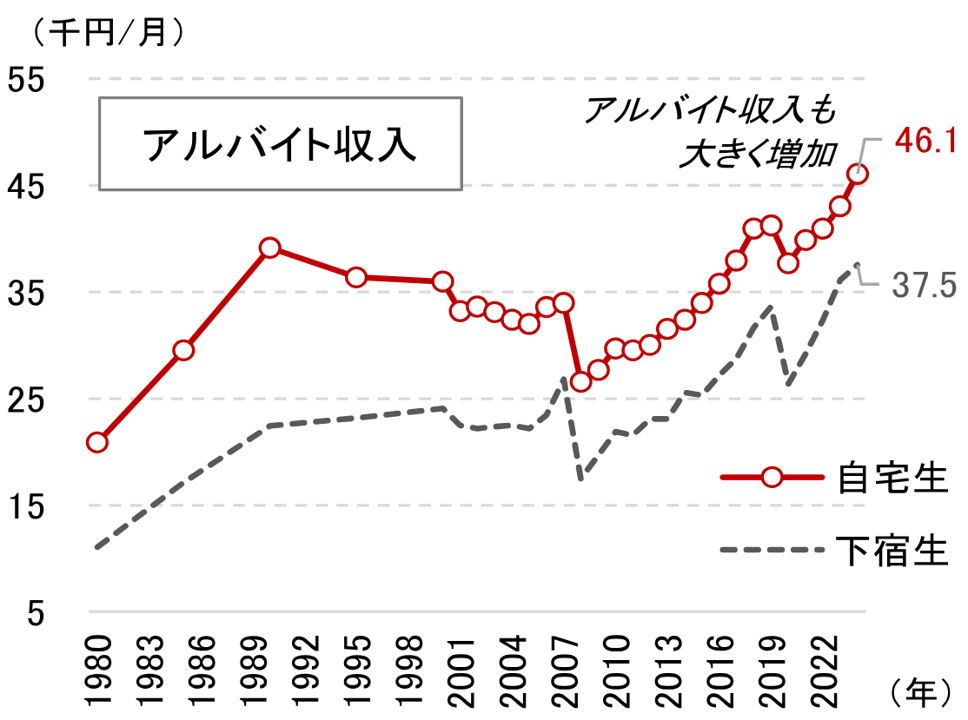

アルバイト収入が「教養娯楽費」の増加を支えていたと考えます(図表4)。リーマンショック後に大きく落ち込んだアルバイト収入ですが、2015~2016年には落ち込みから回復しました。その後もアルバイト収入は増加し続け、直近2024年にかけて概ね「教養娯楽費」と同じ軌道で成長しています。

(注)調査対象は全国の国公立及び私立大学の学部学生。サンプルサイズは11,590人(直近2024年調査)。1999年以前のデータは一部しか入手できなかったため、5年おきで表示している。日本経済新聞(24年8月18日付)によると、「教養娯楽費」(下宿生)は1992年に13,390円でピークを付けていた。

(注)調査対象は全国の国公立及び私立大学の学部学生。サンプルサイズは11,590人(直近2024年調査)。1999年以前のデータは一部しか入手できなかったため、5年おきで表示している。日本経済新聞(24年8月18日付)によると、「教養娯楽費」(下宿生)は1992年に13,390円でピークを付けていた。

(出所)全国大学生活協同組合連合会資料より野村證券市場戦略リサーチ部作成

もちろん、「教養娯楽費」には様々な費目が含まれます。「教養娯楽費」の増加がすべて推し活というわけではないでしょう。しかし、推し活が若者文化として登場・拡大してきたことを考えると、それが学生のアルバイト所得増の原動力となった面はありそうです。

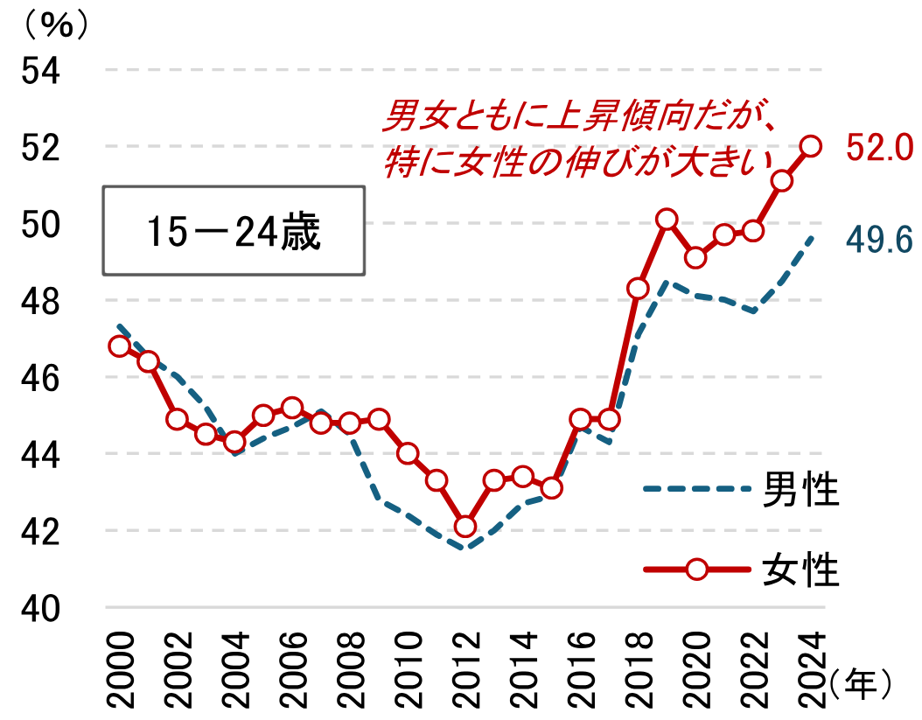

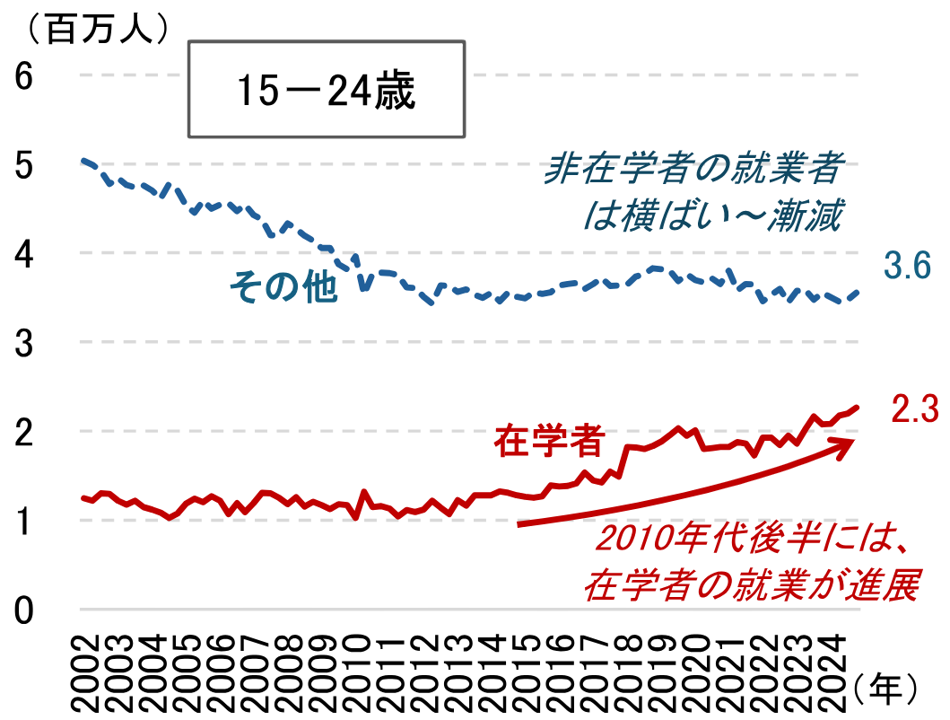

実際、2010年代のこの時期には、学生(特に女子学生)の労働参加が大きく伸びていました(図表5、図表6)。

(出所)総務省資料より野村證券市場戦略リサーチ部作成

(出所)総務省資料より野村證券市場戦略リサーチ部作成

(注)野村による季節調整値。

(注)野村による季節調整値。

(出所)総務省資料より野村證券市場戦略リサーチ部作成

初任給と最低賃金の引き上げが追い風に

- 推し活関連の消費動向は堅調を維持するでしょうか。今後の見通しは。

-

2025年の推し活にはマクロ的な観点から2つの注目材料があると考えています。

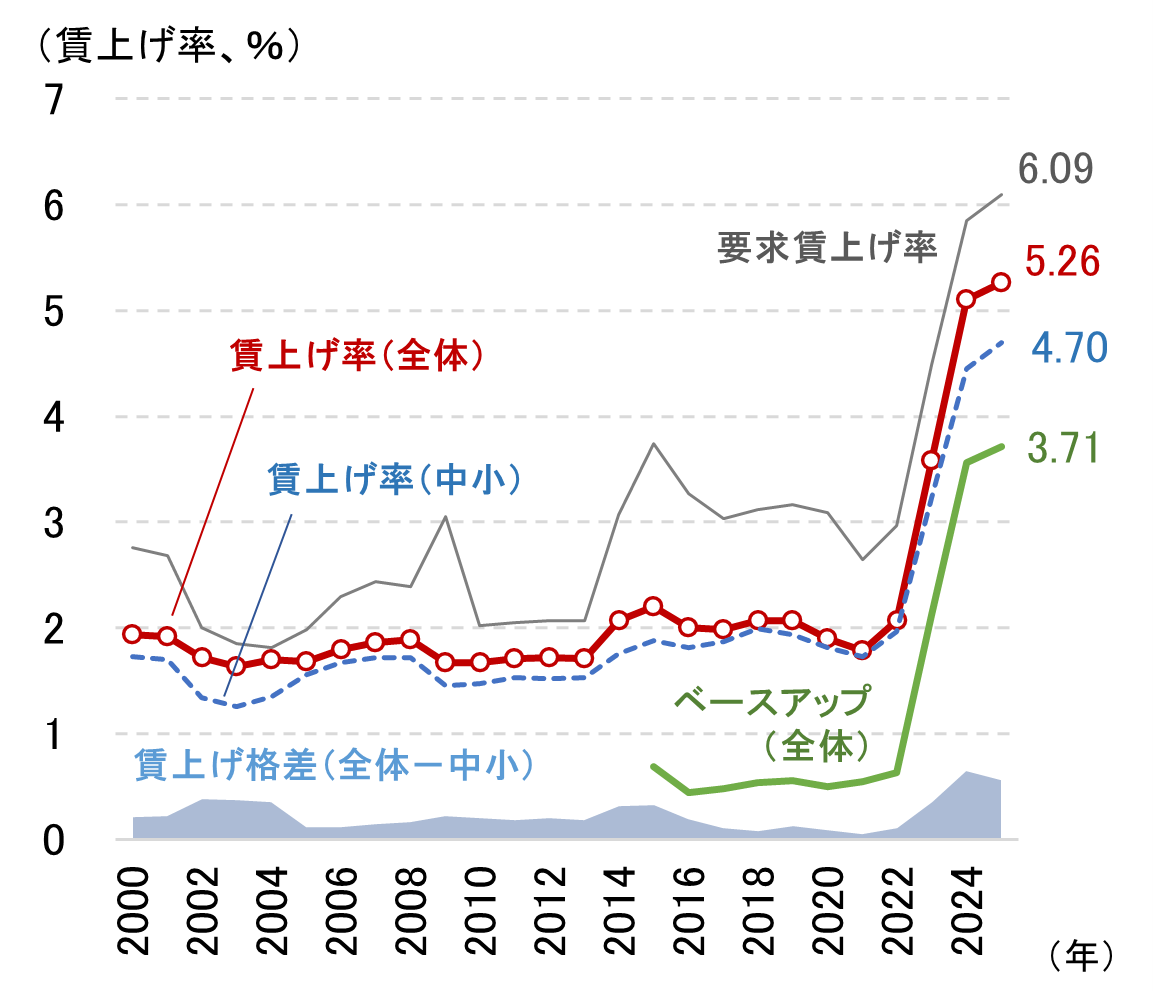

第1に、力強い賃上げです。2025年の春闘賃上げ率は+5.26%となり、前回2024年の+5.10%から加速しました(図表7:連合集計値。2025年は第6回集計の値)。

(注)直近2025年の計数は速報値(第6回回答速報)であり、今後計数に異同が生じる可能性がある。

(注)直近2025年の計数は速報値(第6回回答速報)であり、今後計数に異同が生じる可能性がある。

(出所)連合資料より野村證券市場戦略リサーチ部作成

年代ごとの賃上げ率は未だ不明ですが、今回の春闘では新卒学生の初任給引上げが数多く報じられていました。大手企業では初任給を30万円/月まで引き上げる動きが相次ぎ、若者の獲得競争が激化した感があります。推し活比率が高い若者は、2025年春闘で大きく購買力を増した可能性があります。

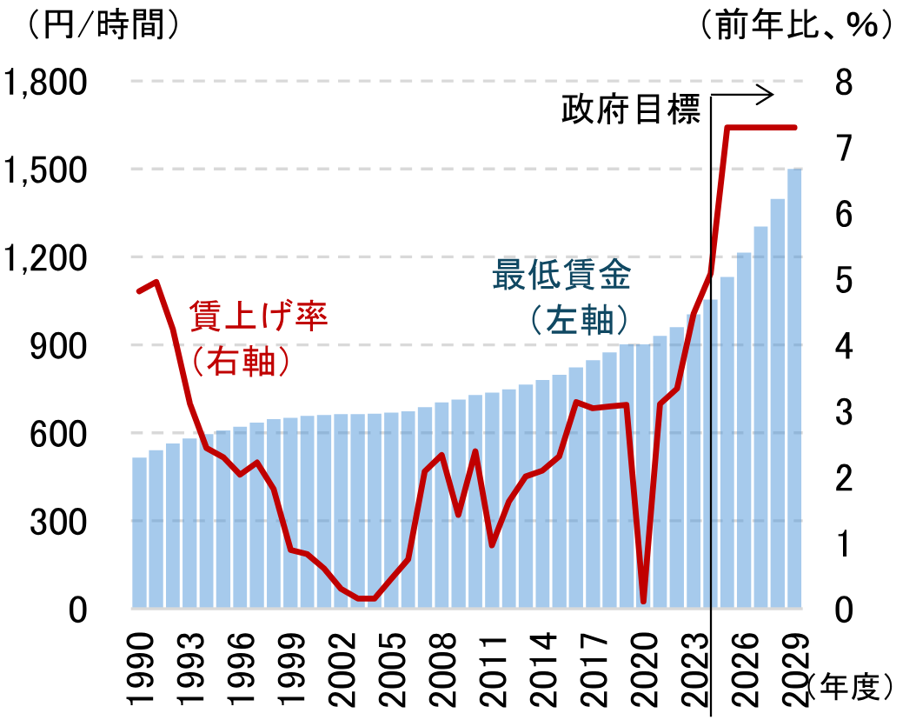

もう一つは最低賃金の引上げです。日本では、2010年代半ばから最低賃金の引上げペースが加速し始めました(図表8)。実際、前回2024年の引上げ率は前年比+5.1%に到達しています。

(注)2029年度の最低賃金が1,500円/時間になる伸び率を逆算した。

(注)2029年度の最低賃金が1,500円/時間になる伸び率を逆算した。

(出所)厚生労働省資料より野村證券市場戦略リサーチ部作成

ポイントは今後、引上げペースの加速が更に見込まれることです。現在、石破内閣は「2020年代に全国加重平均で1,500円/時間まで最低賃金を引き上げる」目標を掲げています。これは、年率換算で+7%程度の最低賃金引上げが実施されることを意味します。最低賃金は学生のアルバイト時給に影響を及ぼすため、学生の所得増加を通じて推し活原資の増加に寄与するでしょう。7月下旬~8月初旬とみられる中央最低賃金審議会の議論取りまとめが注目点です。

- 政府もコンテンツ産業の振興に力を入れる方針を掲げています。

-

政府が2024年の成長戦略で「コンテンツ産業活性化戦略」を打ち出したほか、大企業で構成される経団連(日本経済団体連合会)も「コンテンツ省」の設置と関連予算2,000億円の措置を求めています。

決して容易なことではありませんが、海賊版対策などで実効性を伴う施策が打ち出されるなどすれば、コンテンツ産業の収益性拡大が一段とイメージしやすくなるでしょう。石破政権が掲げる「楽しい日本」に向けて、コンテンツ産業振興策の具体化が期待されます。

- チーフ・マーケット・エコノミスト

岡崎康平 - 2009年に野村證券入社。シカゴ大学ハリス公共政策大学院に留学し、Master of Public Policyの学位を取得(2016年)。日本経済担当エコノミスト、内閣府出向、日本経済調査グループ・グループリーダーなどを経て、2024年8月から、市場戦略リサーチ部マクロ・ストラテジーグループにて、チーフ・マーケット・エコノミスト(現職)を務める。日本株投資への含意を念頭に置きながら、日本経済・世界経済の分析を幅広く担当。共著書に『EBPM エビデンスに基づく政策形成の導入と実践』(日本経済新聞社)がある。

※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。