2025.02.26 NEW

田沼意次の金融財政政策に学ぶ 再評価が進む“タヌマノミクス”

(出所)牧之原市史料館提供

江戸時代後期の老中、田沼意次(たぬまおきつぐ)は、時代劇などではダーティなイメージで描かれることが多いのですが、斬新な経済政策を矢継ぎ早に打ち出し、有能な人物であったとして功績を見直す動きがあります。実は江戸時代後半の経済状況は、今の日本とそっくりでした。放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺(つたじゅう・えいがの・ゆめばなし)〜」にも、重要人物として登場する意次が進めた金融財政改革「タヌマノミクス」をご紹介します。

今とそっくりだった江戸時代後半の日本

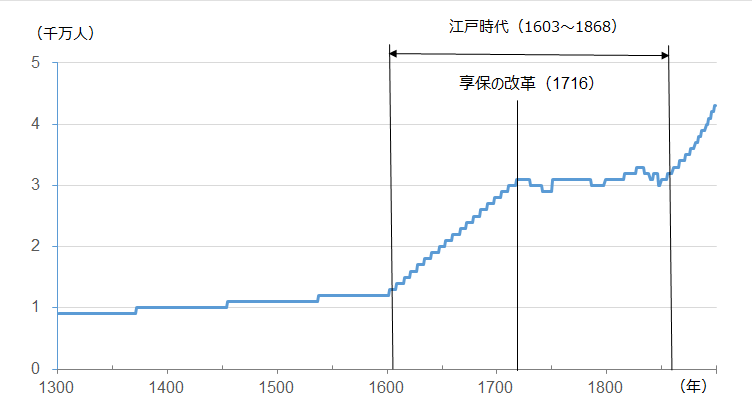

人口減少、農村の荒廃、相次ぐ災害、近隣諸国との外交問題や国防上のリスクの増大、国内の治安悪化、そして財政赤字。今の政府は多くの課題を抱えています。こうした苦難の時代は過去にもありました。享保の改革以降の江戸時代後期から幕末にかけてでした。

(注)元データは、鬼頭宏「人口から読む日本の歴史」講談社(2000年)、森田優三「人口増加の分析」日本評論社(1944年)による。1872年以降は総務省統計局「国勢調査」、「10月1日現在推計人口」による。

(注)元データは、鬼頭宏「人口から読む日本の歴史」講談社(2000年)、森田優三「人口増加の分析」日本評論社(1944年)による。1872年以降は総務省統計局「国勢調査」、「10月1日現在推計人口」による。

(出所)内閣府「少子化社会対策白書(2005年版)」、総務省統計局より野村證券投資情報部作成

当時の政権を担っていた江戸幕府は何度か質素倹約令を打ち出しましたが、質素倹約だけでは結局政策は行き詰まり、幕府の財政赤字を補填するための度重なる貨幣改鋳は急激なインフレをもたらしました。ついには、庶民や外様藩の不満が蓄積し、幕末を迎えました。

しかし、比較的成功した改革もありました。米沢藩主だった上杉鷹山(うえすぎようざん)、農民から小田原藩士、そして幕臣にまでとりたてられた二宮尊徳(にのみやそんとく)らは質素倹約だけではなく、勤勉の重要さや人材や産業への投資の重要性を説き、藩財政の立て直しや農村復興に成果を挙げました。特筆すべきは、10代将軍徳川家治(とくがわいえはる)に仕えた老中・田沼意次です。当時としては斬新な経済政策を展開し、農民への増税に頼らない財政改革に成果を挙げました。

農民への増税に頼らず財政再建に取り組んだ老中・田沼意次

10代将軍徳川家治に重用され、幕府の経済政策を担った老中・田沼意次は、大奥の規模縮小などの倹約だけでなく、重農主義から重商主義への転換、リフレーション(通貨膨張政策)による景気刺激などを実現し、農民に重税を課すことなく幕府財政を立て直します。同時に宿場町を活性化させ、後に化政文化と呼ばれる江戸の庶民文化につながる基盤形成に貢献しました。

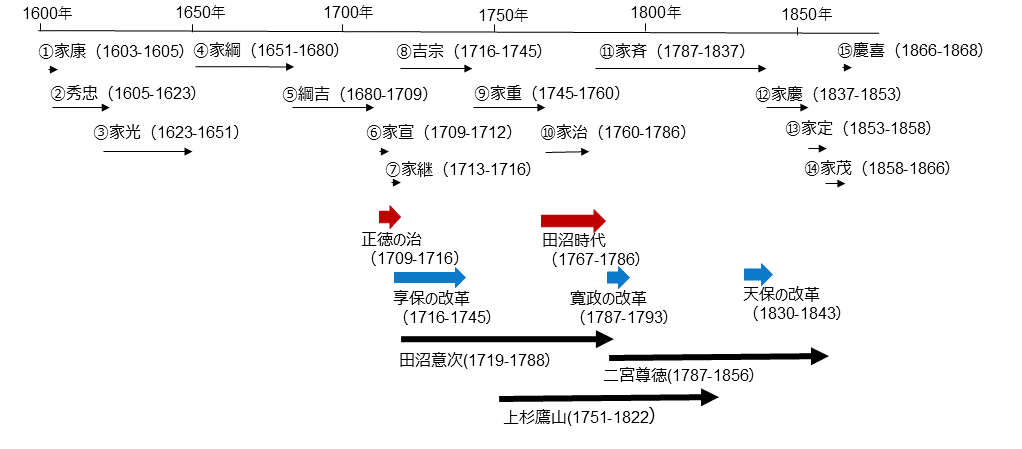

意次は1719年に江戸で生まれました。田沼家は代々紀州藩の足軽でしたが、父・意行(おきゆき)が8代将軍・徳川吉宗の旗本に抜擢されたことで、江戸で育ちました。16歳の時に吉宗に謁見し、後に9代将軍となる徳川家重(いえしげ)の小姓に採用されます。

出世のきっかけとなったのは1758年に美濃郡上の一揆を解決した功績で、遠州相良藩(現在の静岡県牧之原市)1万石を与えられます。その後、1772年に老中となり、1785年のピークには石高は5.7万石に達しました。

(注)マル数字は将軍の代でカッコ内は在位期間(年)を示す。改革の期間については諸説ある。

(注)マル数字は将軍の代でカッコ内は在位期間(年)を示す。改革の期間については諸説ある。

(出所)野村證券投資情報部作成

タヌマノミクス 4本の矢

田沼意次が行った主な経済政策としては、4つが挙げられます。

第一に、享保の改革で行われた倹約政策を引き継ぎながらも、産業振興にも力を入れたことです。徳川吉宗は農民に対する年貢の引上げを実施しましたが、結果として農民の生活が困窮し、百姓一揆が増加するなど、倹約と年貢引上げによる財政改革に限界が生じていました。意次は株仲間を奨励することで商工業の育成に取り組み、商工業者からの運上金、冥加金(いずれも税金の一種)の徴収による歳入増に取り組みました。

第二には、通貨制度の改革です。通貨を使いやすくするために銀貨と金貨(小判)との交換比率を固定することで 銀貨を事実上の金貨同等物とし、銀貨の発行枚数も増やしました。デフレ期待を後退させ、商人が貯め込んだ貨幣を吐き出させることで、 米価下落に歯止めをかけ、景気刺激を行いました。

第三には、商工業重視をしつつも、印旛沼や手賀沼(いずれも現在の千葉県北部)の干拓による新田開発も行ったことです。干拓事業は失敗に終わりましたが、民間資金の活用という当時としては画期的な手法がとられました。

第四に外国貿易の推進です。田沼時代以前の長崎貿易では貿易赤字が続き、金銀の流出要因になっていたため、輸入規制が行われていました。しかし、田沼時代には輸出拡大による拡大均衡を達成しました。また、実現はしませんでしたが、蝦夷地の鉱山開発やロシアとの交易も検討していました。

大きな効果をもたらした銀貨の改革

なかでもリフレ―ション政策(インフレを避けながら、通貨供給量の増加などによって景気回復をはかろうとする政策で、通貨膨張政策とも呼ばれる)のはしりともいえる経済政策を、「アベノミクス」よりも200年以上も前に実践していたことは注目に値します。「タヌマノミクス」とも呼んでもよいかもしれません。

当時の日本の経済活動の中心地は大坂(現在の大阪)でしたが、米価の低迷は農民による年貢に依存した幕府や藩の財政を悪化させ、武士の生活も困窮させていました。デフレ脱却だけでなく、財政改革という面でも効果の大きいものでした。

江戸時代には何度か通貨改鋳が行われていますが、幕末にかけて行われたものは金の含有量を引き下げ、通貨発行益を得ることを目的としたものでした。しかし、経済成長は実現せず、災害も相次いだため、制御不能なインフレーション(ハイパーインフレ―ション)を引き起こし、ついには倒幕につながっていきました。田沼時代の通貨改鋳は銀貨の発行を主体としたもので、デフレ脱却と景気刺激を目的としたものでした。しかも発行益の規模は大きくなく、経済成長も実現したためインフレーションは深刻化しませんでした。

“汚職老中”のイメージは後世に作られたもの?

しかし、後ろ盾となっていた徳川家治が死去したのを機に、意次の権力は急速に衰えていきます。老中辞職に追い込まれた後、石高を没収され蟄居となり、家治死去の2年後に意次も生涯を閉じます。

意次の失脚には諸説があります。商工業を重視したことで農村が荒廃、災害が相次いだことから米の生産量が落ち込み米価が高騰したことや、「汚職老中」としての風聞が広まり、庶民や幕臣たちからの批判が高まっていたと一般に思われているようです。しかし、農村が荒廃したのは徳川吉宗の時代の失政(年貢の引き上げ)によるところも大きく、人口減少は既に吉宗の時代から始まっていました。一方、田沼時代に米価が高騰したのも失政によるものではなく、災害が相次いでいたためと考えられます。「汚職老中」という風聞についても、質素倹約路線に政策を戻し、統制を強めようとした松平定信らによる陰謀説もあるようです。

意次は、過去の時代劇では実力派悪役俳優たちが演じてきたため、ダーティなイメージが定着してきました。しかしながら、若い時は「イケメン」だったようで、大奥の奥女中たちの間でモテモテだったことはあまり知られていません。さらに、近年では大変有能な老中であったとして、その功績を見直す動きがあり、日本史の教科書での記述も変わってきています。それでも「清濁併せ持つ人物」との印象が日本人の間で抜け切れていないようです。

いつの世にも、斬新な政策を行おうとすると、守旧派による抵抗に遭うのかもしれません。もし、意次の政策が後世まで受け継がれていたならば、日本の経済発展はまた違った形であったかもしれません。

(1)安国良一「三貨制度の成立ー貨幣統合の近世的かたち」、日銀広報誌「にちぎん」、2008年春号

(2)「地域の礎 300年の夢を実現した印旛沼・多賀沼干拓事業」、(一社)農業農村整備情報総合センター

(3)「相良城下パンフレット」、静岡県牧之原市

(4)金谷俊一郎「金谷の日本史『なぜ』と『流れ』がわかる本 中世・近世史」、東進ブックス

(5)大塚英樹「江戸時代における改鋳の歴史とその評価 」、日本銀行金融研究所/金融研究/1999. 9

(6)髙橋秀悦「幕末・金貨流出の経済学 ~『海舟日記』に見る『忘れられた元日銀總裁』富田鐵之助⑷」、東北学院大学経済学論集 第185号

(7)篠原総一「経済を通して学ぶ歴史 ~ 江戸時代の経済政策 ~」、経済教育ネットワーク

(8)藤井典子「幕末期の貨幣供給: 万延二分金・銭貨を中心に」、日本銀行金融研究所/金融研究/2016.4

(9)小林延人「近世・近代日本貨幣史の基礎的研究」、日本銀行金融研究所貨幣博物館『常設展示リニューアルの記録』、2017年

(10)高槻泰郎「幕府米切手統制策と大坂金融市場―田沼意次の金融行政」、東京大学社会学研究所ディスカッションペーパーシリーズ

- 野村證券投資情報部 シニア・ストラテジスト

山口 正章 - 神奈川県小田原市出身。1985年野村総合研究所入社。2010年に野村證券に転籍後も一貫してリサーチ畑を歩む。1990年から1993年まで香港に駐在し、日本人アジア株アナリストの草分けとしてアジア株ブームに貢献。帰国後は日本株アナリストとして日経人気アナリストランキングで3年連続首位(食品・飲料セクター、2001~2003年)となったのを機にアジア株ストラテジストに再度転身。アジア調査部長、投資調査部長などを歴任した後、2018~2022年にかけて公益財団法人国際金融情報センターに出向(調査部長兼中東部長兼中央アジア部長)し、フィンテックやカントリーリスク調査等に従事。2022年4月より現職。世界46か国に訪問経験あり。