2025.07.30 NEW

「急がない関税交渉」で透けるインドの強さ 株価への影響を専門家が解説 野村證券・佐々木文之

写真/タナカヨシトモ(人物)

インドと米国の関税交渉が難航しています。交渉期限である8月1日までの合意は難しいとの報道もあり、堅調に推移していたインドの株価の上値を抑えています。ただし、グローバルサウスのリーダーであるインドの戦略である可能性も考えられ、過度な悲観は不要かもしれません。野村證券シニア・ストラテジストでインド市場に精通する佐々木文之が解説します。

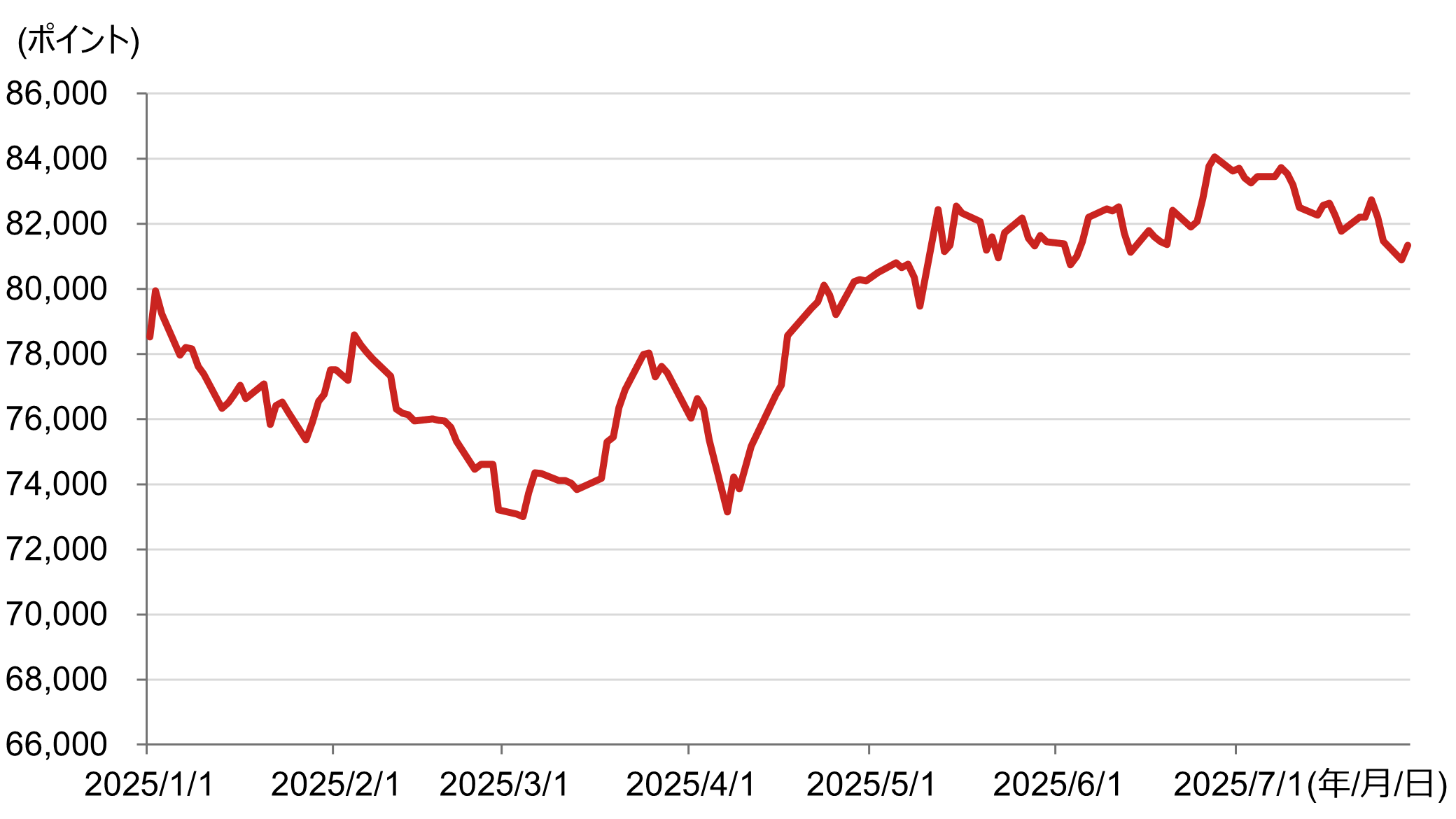

インドの株価は一進一退

- インドの株式市場は足元でやや調整が続いている印象を受けます。

-

インドの代表的な株価指数であるSENSEX指数は6月下旬におよそ9ヶ月ぶりの高値水準を回復して以降、やや上値の重い展開が続いています。トランプ関税の影響などで大きく値下がりした4月以降は堅調に推移していましたので、目先は関税交渉の行方を見極めようと、積極的な取引を控える動きが広がっているのでしょう。インド株式市場全体で見ると4~6月期決算発表が相次ぐ中で北米向け売上高の割合が大きい企業の株価が伸び悩む一方、個人消費の堅調さを背景に、内需株は堅調です。

(注)直近値は2025年7月29日。

(注)直近値は2025年7月29日。

(出所)ブルームバーグより野村證券投資情報部作成

「急がない関税交渉」の理由とは?

- 関税交渉は停滞しているのでしょうか。

-

インドと米国は既に2025年2月に交渉を開始しており、7月上旬にも合意するとの期待感が高まっていました。しかし、2024年の総選挙で自身が率いるインド人民党が単独過半数を維持できず政権基盤が決して盤石とは言えないモディ首相にとって、米国からの要求をそのまま受け入れることは難しく、交渉に時間がかかっているとみられます。7月22日には「8月1日の交渉期限までに合意に至る見込みは薄い」との報道もありました。

米国が求めている26%という高い関税率は、どこの国・地域であっても受け入れがたいのは間違いありません。加えて米国は、インドに対して農産物や乳製品分野での市場開放も求めています。インドは農業従事者がとても多い国です。非関税障壁(規制や慣習、文化など関税率以外での参入障壁)に守られる部分があるとはいえ、国内からの大きな反発が予想され、政権運営を一層困難にする可能性があります。

一方で、米国からの要求に簡単に屈する必要がない、インドならではの強みもあります。インドは政治的にも経済的にも各国・地域にとって欠かせないパートナーです。インド洋は世界の西と東をつなぐ重要な交易路であり、インドの港湾はハブ港として整備されつつあり、多くの船舶が行き交っています。また、ハイテク産業の拠点が数多くあり、インドの優れた技術者がいないと成り立たない企業や産業も少なくないです。米国、日本企業をはじめとしてインドへの進出が活発であり、今後多くの半導体関連企業の進出が見込まれています。

報道によると、米アップルは米国で販売するスマートフォン「iPhone」のインド生産を増やしており、インドからの出荷台数が急増しているとのことです。これまでは中国での生産が中心でしたが、米中貿易問題が根深く残る中、生産の軸足をインドに移しているとみられます。つまり、米国にとってインドは重要な貿易相手国なのです。

米国は二次制裁としてロシア産品を輸入する国に100%の関税を課すと発表しており、ロシア産原油を輸入する中国とインドに大きな影響がありそうですが、同様の理由から実現の可能性は低いでしょう。インドはその点を認識しているからこそ交渉の「スピード」ではなく、自国にとって有利になるよう「質」を重視しているのだと考えられます。

- インドは24日、英国と自由貿易協定(FTA)を締結しました。足元で進んでいる関税交渉と関係があるのでしょうか。

-

英国は米国との関税交渉で他国に先んじて合意しましたが、ここにきてドイツとの安全保障協力を強めるなど、欧州連合(EU)諸国との関係強化に努めています。EUからの離脱後、英国経済は厳しい状況が続いているためです。自国経済が一段と苦境に立たされるリスクを回避すべく英国は他国との貿易交渉も進めており、その一環として結んだのがインドとのFTAです。なお、英国は2024年12月にCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)に加盟しました。

インドは英国との間での貿易量は多くありませんが、コモンウェルス(英国を中心とした独立国の共同体)の加盟国であることも距離を縮めた一因かもしれません。

ベストシナリオとワーストシナリオ

- インド株式の先行きを見通すにあたり、米国との関税交渉は株価にどのような影響を与えるでしょうか。

-

企業業績への影響をつぶさに確認する必要はありますが、基本的にはインドに不利な内容にならない限り、インド株式は指数ベースで最高値更新を目指す可能性もあるでしょう。最善のシナリオは関税率が15%と、日米間や米EU間と同様の水準に落ち着くことです。現在のスケジュール通りに進めば8月1日からは26%の関税が課される可能性があるだけに、市場はポジティブに受け止めるでしょう。

ただし合意に至る場合は、インド側も相応の譲歩が必要になるはずです。米国からの輸入に課される実効関税率は9.5%と、諸外国からの輸入関税率と比べて高く、この水準の引き下げが求められる可能性が高そうです。米国とインドは2025年に入り貿易協定「21世紀の米インドコンパクト」を締結しました。インドは日本のように巨額の投資を約束できないかもしれませんが、貿易協定に記載されたハイテク分野での協力を具体的に示すことができれば、双方にメリットがある合意になるでしょう。

| 国・地域 | 各国・地域の米国に | 米国の各国・地域に | 関税率の差 |

|---|---|---|---|

| 対する実効関税率(A) | 対する実効関税率(B) | (A)-(B) | |

| インド | 9.5 | 3 | 6.5 |

| タイ | 6.2 | 0.9 | 5.3 |

| ブラジル | 5.8 | 1.3 | 4.5 |

| カンボジア | 12.5 | 8 | 4.5 |

| 日本 | 3.9 | 1.6 | 2.3 |

| フィリピン | 3.3 | 1.4 | 1.9 |

| マレーシア | 1.8 | 0.7 | 1.1 |

| 韓国 | 1.1 | 0 | 1.1 |

| カナダ | 1.1 | 0.1 | 1 |

| インドネシア | 4.2 | 4.1 | 0 |

| シンガポール | 0 | 0 | 0 |

| メキシコ | 0 | 0 | 0 |

| 台湾 | 1.7 | 2.2 | -0.5 |

| 豪州 | 0 | 0.5 | -0.5 |

| EU | 1.5 | 2 | -0.6 |

| 英国 | 0.7 | 1.3 | -0.6 |

| スイス | 0.5 | 2.2 | -1.7 |

| ベトナム | 2.8 | 4.6 | -1.8 |

| 中国 | 22 | 33 | -11 |

(注)加重平均実効関税率を使用。中国(直近の推計値を使用)と台湾以外の国・地域については2022年時点の税率。EUについては購買力平価(PPP)調整後のGDP比を用いてEU域内27ヶ国の税率を総合。台湾については2023年時点の税率、台湾の全体の実効関税率と米国の実効関税率を差し引いて関税率の差を算出。

(出所)ノムラ・シンガポール・リミテッド(NSL)より野村證券投資情報部作成

-

関税交渉の期限を延長する可能性も、十分にあります。米国側にとっても、年末商戦をにらむこの時期に輸入物価が上昇する事態は避けたいはずです。そうした諸々の事情を勘案せず、当初の予定通りに新たな関税率が適用されれば、最悪のシナリオとなります。

- インド株式への投資を検討する際に注意すべき点は何でしょうか。

-

トランプ関税の行方は誰もが気になるところですが、主要先進国と比べた高い経済成長率、所得水準の向上といった中長期的な成長ストーリーは変わっていません。大きなリスクが顕在化しない限り、コツコツと投資を続けるのがよいと思います。米ドル資産に偏りすぎたポートフォリオを見直すという意味でも、インド株式は有力な受け皿のひとつになるはずです。

- 野村證券投資情報部 シニア・ストラテジスト

佐々木 文之 - 日本生命保険(国際投資部、ニューヨーク現地法人)、野村総合研究所、旧郵政省・郵政研究所、野村證券(英国現地法人)勤務を経て現職。グローバルトップダウンアプローチに基づくグローバル投資戦略を提供。運用担当者としての経験を活かした投資アイディアに強み。主な著書は「賢者の投資」(東洋経済新報社)。

※本記事は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。

- 手数料等およびリスクについて

-

当社で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定代金に対して最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は、2,860円(税込み))の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料(換金時手数料)および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、年金保険・終身保険・養老保険・終身医療保険の場合は商品ごとに設定された契約時・運用期間中にご負担いただく費用および一定期間内の解約時の解約控除、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の委託保証金または委託証拠金をいただきます。信用取引、先物・オプション取引には元本を超える損失が生じるおそれがあります。証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄ごとに11,000円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。有価証券や金銭のお預かりについては、料金をいただきません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。