2025.08.18 NEW

【プロの銘柄選び】「高すぎる」配当利回りに注意、投資に適した高配当株は? 株式ストラテジスト・大川智宏さん

文/斎藤健二(金融・Fintechジャーナリスト) 写真/タナカヨシトモ(人物)

個人投資家にとって、配当利回りが高い「高配当株」は魅力ある投資先の一つです。しかし、高配当株だからといって安易に飛びついていいともいえません。投資に値する配当利回り水準はどの程度なのでしょうか? 特に配当利回りが6%を超えるような「高すぎる」銘柄は避けたほうがいいと言う智剣・OskarグループCEO兼主席ストラテジストの大川智宏さんに、その理由と注目する高配当株について聞きました。

高配当株投資の優れたパフォーマンス

- 個人投資家にとって、高配当株は魅力ある投資先の一つですね。高配当株の人気はやはり高いといえるでしょうか。

-

1年の中で考えると、1月は相対的に配当利回りが高い銘柄が買われやすい傾向があります。近年は特に顕著で、この背景には個人マネーの流入があると考えられます。現行のNISA(少額投資非課税制度)が始まった2024年1月以降は投資家層のすそ野が一段と広がったため、投資経験の浅い人たちも含め、これまで以上に多くの人たちが高配当株に関心を持ち始めているのでしょう。私は、現物の株式だけではなく、高配当株をテーマにした投資信託経由でも、個人投資家のお金が高配当株に向かっている印象を受けます。

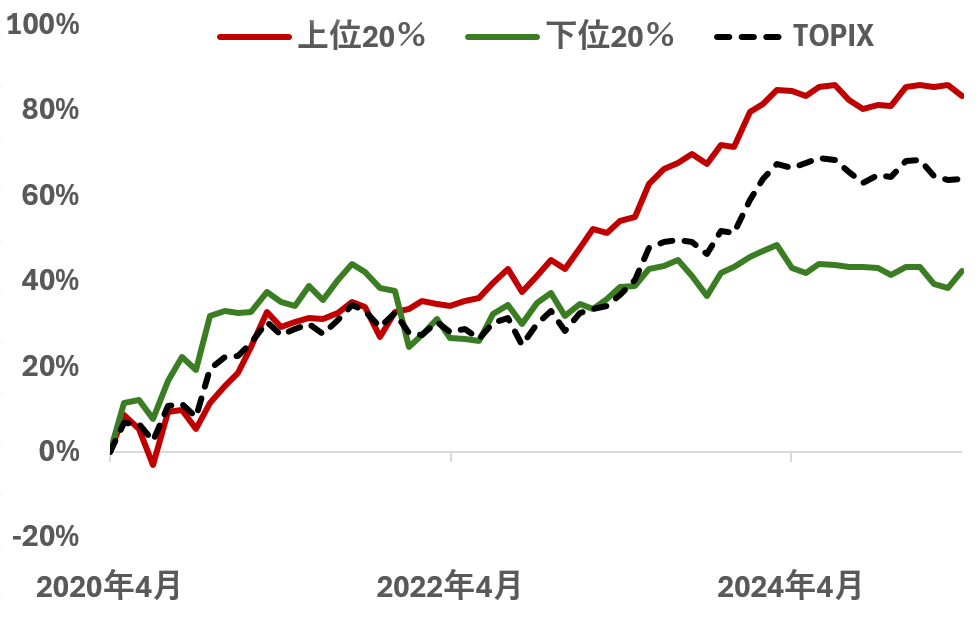

下のグラフは東証株価指数(TOPIX)構成銘柄で配当利回りが高い上位20%、配当利回りが低い下位20%に均等に投資したと仮定し、運用成果をシミュレーションしたものです。計測期間中はコロナショックなど日本株式にとっては厳しい局面もありましたが、配当利回りが高い銘柄群はTOPIX全体を概ね上回り、しっかりとリターンを積み上げ続けていた様子が見て取れます。高配当株への投資は決して間違った投資方法ではありません。

(注1)対象は東証株価指数(TOPIX)構成銘柄。「上位20%」は毎月末時点でアナリストの12ヶ月先予想配当利回りが高い上位20%、「下位20%」は配当利回りが低い下位20%を抽出し、銘柄を入れ替えている。パフォーマンスは銘柄群の騰落率の単純平均の累積(単利)。株価は配当調整済み。

(注1)対象は東証株価指数(TOPIX)構成銘柄。「上位20%」は毎月末時点でアナリストの12ヶ月先予想配当利回りが高い上位20%、「下位20%」は配当利回りが低い下位20%を抽出し、銘柄を入れ替えている。パフォーマンスは銘柄群の騰落率の単純平均の累積(単利)。株価は配当調整済み。

(注2)直近値は2025年4月30日。

(出所)LSEG Workspaceより智剣・Oskarグループ作成

配当利回り「6%超え」を避けたほうがいい理由

- やはり配当利回りが高いほど人気になりやすいのでしょうか。

-

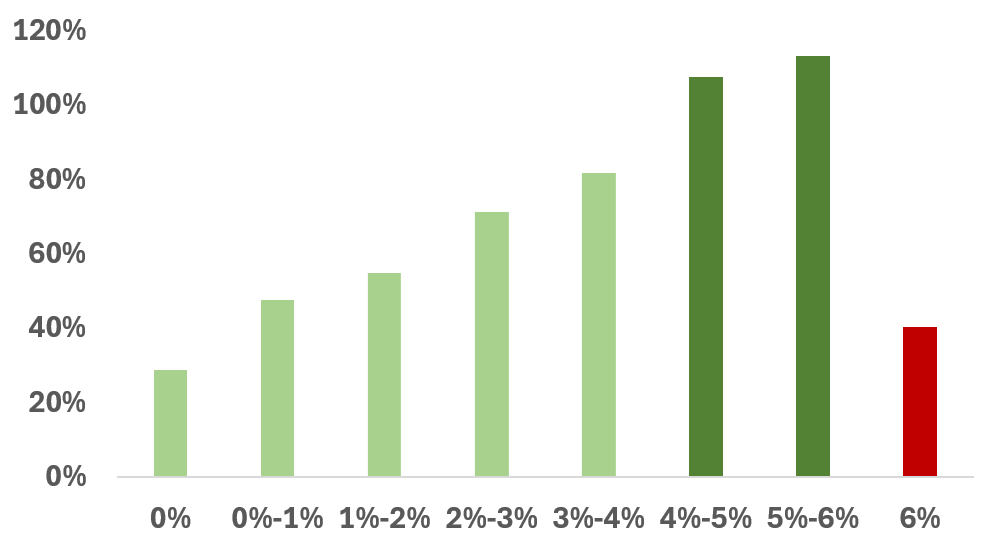

預金金利や債券の利回りのように、配当利回りを「高ければ高いほどよい」と考えてしまうのは無理ありません。投資初心者であればなおさらです。高配当株を探すのはもちろん大切なことですが、結論から言えば、その水準が6%を超えるような「配当利回りが高すぎる」高配当株への投資は避けたほうがいいと私は考えています。データで確認しましょう。

(注)TOPIX採用銘柄が対象。パフォーマンスの集計期間は2020年4月30日~2025年4月30日。配当利回りはアナリストの12ヶ月先予想を利用。「0%-1%」の凡例は「0%超-1%」を示す(他も同様)

(注)TOPIX採用銘柄が対象。パフォーマンスの集計期間は2020年4月30日~2025年4月30日。配当利回りはアナリストの12ヶ月先予想を利用。「0%-1%」の凡例は「0%超-1%」を示す(他も同様)

(出所)LSEG Workspaceより智剣・Oskarグループ作成

-

このグラフは、TOPIX採用銘柄を予想配当利回りの水準ごとに8つのグループ(0は配当なし)に分け、過去5年間の株価の累積リターンをグラフ化したものです。0%から6%までは、リターンは階段状で上がっていきます。配当利回りが高いほどリターンが高い、と判断できます。しかし6%を超えると、ガクンと下がります。つまり、配当利回りが6%を超えると途端に株価が上がりにくくなるということです。

- なぜこのような現象が起きるのでしょうか。

-

そもそもなぜ配当利回りが「高すぎるのか」を考える必要があります。配当利回りは1株当たり配当金÷株価で計算できるため、配当利回りが高くなるためには以下の2パターンがあります。

① 予想配当金が大きく増える(分子が増える)、株価は横ばい(分母は変わらず)

② 予想配当金が横ばい(分子は変わらず)、株価は大きく下がる(分母が減る)①であれば理想的ですが、実際はレアケースです。配当金を大幅に積み増すような企業は業績も好調のはずで、株価も大きく上昇するでしょう。結果的に、配当利回りに目立った変化がない可能性もあります。問題は②の「予想配当金は横ばいで株価が大きく値下がりした銘柄」です。

株価が値下がりする理由はさまざまですが、最も説明力があるのは企業業績の先行き不透明感でしょう。いくら予想配当金が高くても、会社のもうけが減れば実際の配当金支払いが減ったり(減配)、無くなったり(無配)する可能性があります。そのリスクを嫌う投資家が増えて株価が下がり、結果的に配当利回りが6%超など「高すぎる」水準まで上昇するのです。

配当の下方硬直性だけでは株価を支えられない

-

つまり、「高すぎる」配当利回りは企業の信頼性に対する市場参加者の懐疑を反映していることが多いと考えられます。業種でみると海運、自動車、資源関連といった世界景気に敏感な業種は、こうした特徴を持つ銘柄が少なくありません。高配当株と思って勇んで投資をしてみたものの、配当金がもらえないばかりか株価まで下がってしまっては「いったい何のための投資なのか」ということになりかねません。

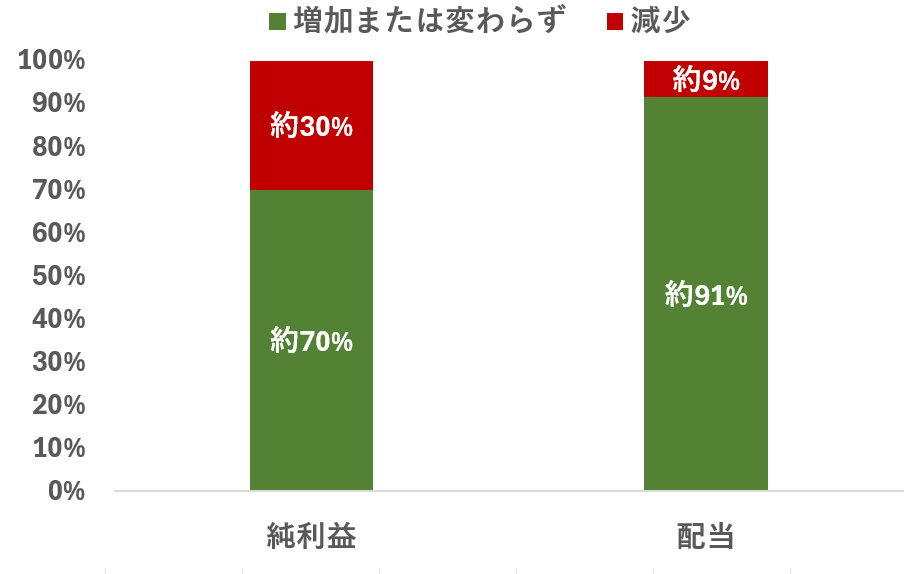

日本の株式市場の特徴として「配当の下方硬直性」があります。たとえ企業業績が悪化しても、一般的に日本の企業経営者は配当金を減らしたがらないためです。実際、TOPIX構成銘柄の純利益と配当金の関係を調べると、減益決算見通しの企業が約30%ある一方、減配見通しを示しているのは約9%に過ぎませんでした。

(注)TOPIX構成銘柄が対象。2025年7月31日時点の今期のアナリスト予想を利用。

(注)TOPIX構成銘柄が対象。2025年7月31日時点の今期のアナリスト予想を利用。

(出所)LSEG Workspaceより智剣・Oskarグループ作成

-

ただし、配当の下方硬直性は株価が値下がりしない理由にはなりません。業績が悪化し減益決算の見通しを発表するような企業はたとえ配当金を増やしたり、維持したりしたとしても株価が大きく値下がりする可能性があります。安定した配当金を受け取れてもそれ以上に含み損を抱えてしまっては元も子もありません。

意識したい配当利回りの水準

- 個人投資家が高配当株に投資をする際、意識しておきたい配当利回りの水準はありますか。

-

過去5年間のTOPIX採用銘柄について配当利回りが高い順に上位20%の銘柄を抽出したところ、配当利回りは平均3.5~4.0%になりました。そのため「4%以上」というのが高配当株のひとつの目安になると思います。これまで説明したように6%超の銘柄は避けてほしいので、「4~6%」という水準感をイメージするとよいと思います。

- 配当利回りが同じ4~6%でも、いろいろな業種、銘柄があります。どう選べばいいでしょうか。

-

もちろん、この水準に収まれば何でもいい、というわけではありません。特に足元では輸出企業を中心に、トランプ米大統領の関税政策による業績悪化のリスクがあります。対日本の関税率が15%で決着した点について市場ではポジティブに評価されていますが、それは不透明要因がなくなっただけであり、関税の影響がゼロになるからではありません。業績悪化のリスクがぬぐえない対米輸出比率の高い関連銘柄を避け、株価も業績もブレが小さく安定して配当金を受け取れる可能性が高い内需、もしくはディフェンシブ銘柄から選ぶとよいでしょう。

業種では、通信が高配当株投資に向いているでしょう。電話やインターネットといった、毎月一定額の収入が見込める「ストックビジネス」を手掛けているため業績が安定しており、相対的に安定した配当金収入が期待できます。システムの運用・保守などで安定した収入が入るシステム・インテグレーターや電力・ガスといった業種も同様です。

少し上級者向けには、大企業かつキャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC、注)の値が小さい銘柄を探してみてもよいでしょう。売った商品の代金をすぐに回収できる、つまり資金繰りをうまくできる企業は、きちんと配当金を支払ってくれる可能性が高いといえます。

(注)企業が仕入れのために現金を投入した後、どのくらいの日数で現金を回収できるかを表す指標。在庫と売掛金の回転日数の合計から買掛金の回転日数を引いて求める。値が小さいほど現金回収の効率が良いことを示す。

大川さんが選ぶ高配当株は

- 大川さんが選ぶ高配当株を具体的に教えてください。

-

下記の5銘柄を紹介します。

| 銘柄コード | 銘柄名 | 株価終値 | 予想1株当たり年間配当金 | 予想配当利回り |

|---|---|---|---|---|

| 2025年8月12日 | ||||

| (円) | (円) | (%) | ||

| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 1,286.0 | 62.5 | 4.86 |

| 8572 | アコム | 462.9 | 20 | 4.32 |

| 4626 | 太陽ホールディングス | 7,160 | 290 | 4.05 |

| 8252 | 丸井グループ | 3,260 | 131 | 4.02 |

| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,434.0 | 90 | 3.70 |

(注)1株当たり年間配当金の予想は東洋経済新報社で、予想値がレンジの場合は下限値。

(出所)東洋経済新報社より野村證券投資情報部作成

-

フォーラムエンジニアリング

国内外で機械、電気系のエンジニアの派遣、紹介事業などを展開しています。専門人材の不足を背景に業績の成長期待が高まっており、5%に達する配当利回りに加えてもう一段の還元強化が打ち出されるかどうか、注意深く見ています。

アコム

消費者金融大手です。インフレ進行による貸出需要の増加に加え、不動産市場が活況となる中で住宅ローン専門の日本住宅ローンとの提携を発表しました。事業拡大への期待が、高い配当利回りへの信頼性を高めています。

太陽ホールディングス

総合化学メーカーです。足元では中国向けのエレクトロニクス製品の需要が想定を上回り、2026年3月期の業績見通しを上方修正しました。中国経済の底打ちが見込まれる中で、もともと高い配当額の上方修正も期待されています。

丸井グループ

小売・金融大手です。新中期経営計画にてDOE(株主資本配当率)の引き上げや自社株買い強化などを公表し、株主還元の積極化が話題になりました。関税の影響を受けにくい内需株であることも、配当の支払い能力を担保すると考えています。

長谷工コーポレーション

マンション建築大手です。自社株買いの実施を含めて株主還元に積極的である一方、地方地盤の住宅関連企業を買収するなど、本業も順調に拡大しています。高配当株と成長株の2つの側面をあわせ持つ銘柄です。

- 高配当株投資に興味がある個人投資家へのアドバイスをお願いします。

-

まずは配当利回りが高い理由をきちんと把握することが大切です。6%を超えるような「高すぎる」配当利回りには落とし穴が潜んでいる可能性があることに注意し、高配当株への投資にあたっては4~6%程度の配当利回りが期待できる銘柄の中から選ぶとよいでしょう。また、銘柄を選ぶ際には対米輸出比率の高い関連銘柄は株価や業績の値動きが大きいと認識し、「内需」や「ディフェンシブ」といった切り口で選ぶのも手です。

※本コラムで取り上げられたマーケットや投資に関する考え方などについては、あくまで個人の見解によるものであり、野村證券の意見を代表するものではございません。本コラムは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的として作成したものではございません。また、将来の投資成果を示唆または保証するものでもございません。銘柄の選択、投資の最終決定はご自身のご判断で行ってください。

- 智剣・Oskarグループ CEO兼主席ストラテジスト

大川智宏さん - 野村総合研究所、JPモルガン・アセットマネジメント、クレディ・スイス証券、UBS証券を経て、独立系リサーチ会社の智剣・Oskarグループ設立。専門は計量分析に基づいた日本株市場の予測、投資戦略の立案など。テレビ東京「Newsモーニングサテライト」、テレ東BIZ「モーサテわからん」、日経CNBC、ラジオNIKKEIなどの経済番組でコメンテーターを務めるほか、経済誌やウェブにて連載多数。

- 株式の手数料等およびリスクについて

-

国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンドを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込み)(20万円以下の場合は2,860円(税込み))の売買手数料をいただきます。国内株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。国内株式は株価の変動により損失が生じるおそれがあります。国内REITは運用する不動産の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。国内ETFおよび国内ETNは連動する指数等の変動により損失が生じるおそれがあります。国内インフラファンドは運用するインフラ資産等の価格や収益力の変動により損失が生じるおそれがあります。

外国株式(外国ETF、外国預託証券を含む)の売買取引には、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を買いの場合には加え、売りの場合には差し引いた額)に対し最大1.045%(税込み)(売買代金が75万円以下の場合は最大7,810円(税込み))の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。外国株式を相対取引(募集等を含む)によりご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。外国株式は株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。

詳しくは、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。