NISAで投資を始める人たちへ 第1回 NISA拡充の理由とは

2024年からNISA(少額投資非課税制度)の改正などにより、投資を真剣に考えるようになった人も増えているのではないでしょうか。そもそもなぜNISAが拡充されるのでしょうか。初めて投資をする際、どういった心構えで臨むべきなのでしょうか。45年間野村證券で企業のアナリストや資金調達などを担当し、近年は大学などで金融に関する講義を行っている野村ホールディングス ファイナンシャル・ウェルビーイング室SCO(シニア・コミュニケーションズ・オフィサー)の池上浩一が、NISAや投資に関する疑問にわかりやすくお答えします。

投資やNISAに関する疑問が相次ぐ

野村ホールディングスと野村證券は 2001年度から、国内の約100大学で金融に関する講座を提供してしています。私も講義の一部を担当しており、毎年約70の大学で金融の講義をしています。2011年度からは名古屋大学の客員教授も務めています。

近年、野村の金融講座を受講する学生は増加傾向にあります。NISAなどにより投資のすそ野が広がり、学生の関心も高まっているのかもしれません。

私はお客様向けの講演会でも講師を務めています。学生やお客様から以下のような質問を受けることが増えました。

「なぜNISAが拡充されるのか。国の狙いは何か」

「投資するのはリスクがあって怖い。なぜ投資や資産運用が必要なのか」

「実際にどのような方法で投資をすべきか」

「投資をする時の心構えを教えて欲しい」

これらの疑問にお答えしたいと思います。

NISA拡充の理由は

第1回では「なぜNISA制度が拡充されるのか。国の狙いは何か」について具体的に説明したいと思います。

それは、少子高齢化により、国家としての日本は衰退局面を迎えたので、円安になるリスクが高まりつつあるからだと私は考えます。

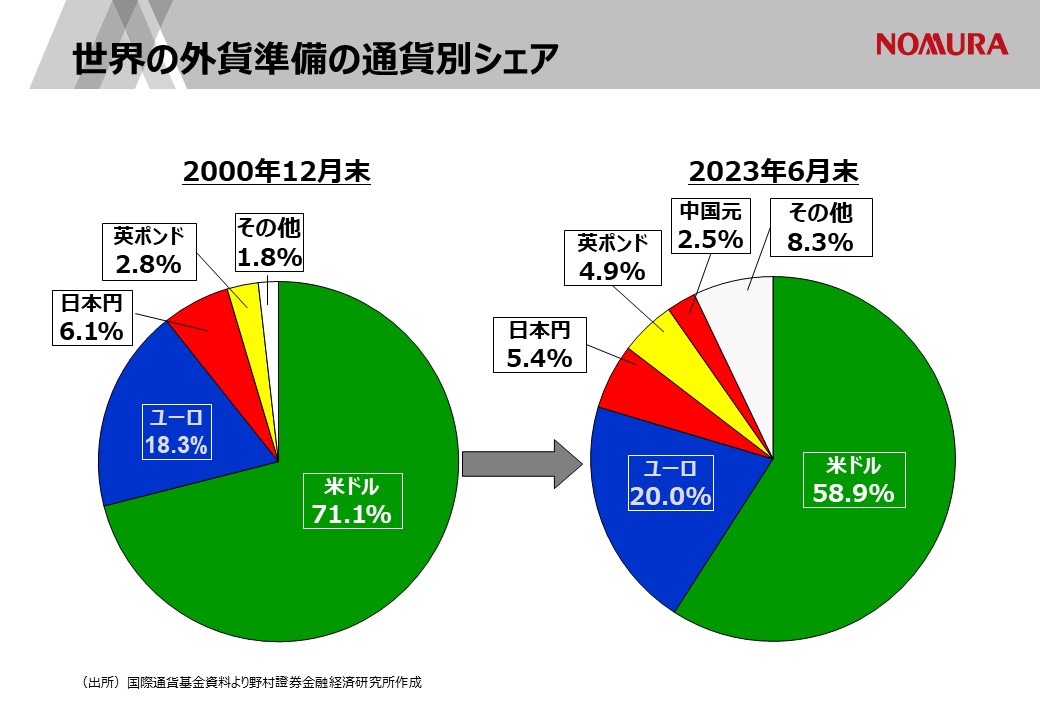

上の図は、国際通貨基金(IMF)の「世界の外貨準備の通貨別シェア」という統計資料から作成したものです。この統計は「世界の国々がどの通貨を信頼しているか」が分かるため、世界の投資家が常に注目しているといわれます。

左は2000年12月末、つまり20世紀の終わりまでさかのぼると、米ドルのシェアが71.1%と圧倒的に強かったのがわかります。

20世紀、米ドルは「単独基軸通貨」とまで言われていました。しかし直近の2023年6月末の統計を見ると、通貨別のシェアに大きく2つの変化がみられます

1つは、米ドルの単独基軸通貨体制から、他の通貨にやや移行しているという点です。

もう1つは、中国の通貨である人民元や、「その他」に含まれるインドなど新興国の通貨のほか、オーストラリアなど資源産出国の通貨のシェアが大きくなっているという点です。

一方、日本円のシェアはわずかながら小さくなっています。この流れが強まれば相対的に日本円は弱くなり、円安が進みます。円安になると結果的に日本円を使っている人の生活コストが上昇し、賃金がコストに合わせて上昇しない限り、生活が厳しくなります。

つまり、通貨の未来を考えた時、日本円を使っている人は「国際分散投資」をして生活を守っていかなければならなくなります。

かつては「米国衰退」の時代も

19世紀に世界の覇権を握っていた大英帝国(現在の英国)は、第1次・第2次世界大戦の狭間の1930年代に衰退局面を迎え、その後世界経済の中心に躍り出たのは米国でした。現在は世界一の経済大国である米国も、1970年代に一時、衰退局面に入ったのです。第2次世界大戦の敗戦国だった日本や西ドイツ(現ドイツ)の企業に勢いがあったからです。

日本は第2次世界大戦で敗戦した後、1949年から為替市場では1ドル=360円の固定相場制になりました。戦前の為替レートは1ドル=5円未満でしたから、敗戦国になったといえども、かなり厳しい条件だったのではないでしょうか。

しかし戦後、日本に住む人たちは懸命に働き、日本は奇跡の経済復興を遂げることになります。これが「高度経済成長」です。日本企業が力をつけ、米国企業を圧倒するようになったのです。

1971年のスミソニアン協定を契機に、徐々に固定相場制は終焉を迎えることになります。そして、1973年に為替市場が変動相場制に切り替わり、日本の経済成長とともに円高・ドル安が進みました。そして1ドル=250円前後になっていた1985年、米国はドル高の是正のため、プラザ合意で円高・ドル安を容認しました。結果、為替相場では1980年代末までに一気に1ドル=120円台まで円高・ドル安が進んだのです。

日本などの企業が力をつける一方、米国は自らの手でドル安を進行させ、1970~1980年代にかけ、国家の衰退局面を招いていたといえそうです。

私見ですが、世界の投資家は「ある国」に投資する場合、国が成長している時はリスクの高い企業の株式を中心に保有し、国が成熟局面を迎えると国債を中心とした債券へとポートフォリオを組み換えます。そして、その国が衰退局面を迎えると資産を売却し、別の国へと投資先をシフトさせます。

「グレートローテーション」と日本の衰退

20世紀は「先進国の時代」だったといえます。しかし、21世紀に入り、日本を含む先進国が衰退局面を迎える一方で、中国やインドなどの新興国や、オーストラリアなど貴重な資源を持つ国を中心とする新たな経済発展と、世界的なインフレの時代を迎えたので、世界の投資家は「グレートローテーション(債券などの安全資産から、株式などの高リスク資産へ投資資金が一斉にシフトさせる大転換)」という言葉を使って国際分散投資を始めました。

私は、世界の投資家が経済の衰退局面に入った日本の資産を売却する段階に入ってきたのではないかと考えています。今後も中・長期的に円安が進む可能性があるかもしれません。ですから、日本円を使っている私たちは、円安による生活コストの上昇に備えるため「国際分散投資」を始めなければならない、と考えます。

政府も、日本に住んでいる人が現預金を保有したまま、円安によって生活コストが上昇すると、補助金などを支給しなければならなくなり、国家としての負担も大きくなります。そこで、自らリスクをとって投資する人を税制優遇し、「国際分散投資」を進めてもらう目的で、NISAを恒久的かつ使い勝手のいい制度へと改めることにしたのではないでしょうか。

余談ですが、国家が衰退局面を迎えると、その国の通貨は徹底的に売られるということを、私は約40年前に身をもって経験しました。

1979年に野村證券に入社した私は、1982年から2年間、社費で英国に留学しました。日本円の預金を英国の銀行に送金し、両替したポンドを使って英国での生活を始めました。当時の為替レートは1ポンド=480円でした。

留学中、私は日本から送られてくる給与を生活費に使いながら、まだ幼かった長男のことなどを考えて、英国の銀行で貯蓄に励みました。しかし、1984年に卒業して日本に帰国した際の為替レートはなんと1ポンド=240円。たったの2年間で、私の財産は日本円ベースで半分になってしまっていたのです。

当時、英国は「英国病」と呼ばれた国家の衰退局面で、ポンドが大きく値下がりし、逆にまだ高度経済成長期だった日本の円は値上がりしていたのです。

私は日本人ですが、英国から帰国してポンドを円に両替する時は、いわば「英国人」の立場でした。両替によって自らの財産が半減する…いわば、国が衰退局面を迎え、自分が使っていた通貨が徹底的に売られるという事態を、実体験したのです。

第2回に続く

※本稿は2024年1月現在の情報に基づくものです。

野村ホールディングス株式会社ファイナンシャル・ウェルビーイング室SCO(シニア・コミュニケーションズ・オフィサー)。1979年野村證券株式会社入社、人事部に配属。英ロンドン大に留学後、海外投資顧問室、第一事業法人部、国際業務部を経て、法人開発部長やIR室長、グループ本部広報部長兼宣伝部長などを歴任。2011年から名古屋大客員教授も務める。2023年4月から現職。社内では、日本版金融ビッグバンの際に講演をしていたことから「ビッグバンおじいさん」と呼ばれて親しまれ、社内サイトでの連載コラムは約1000回を数える。

- 税制メリットのあるNISAでおトクな資産形成

- 親と子をつなぐかNISA――暦年贈与と相続の制度から考えるメリットとは?

- 20代向けのNISA活用法 大手企業の新入社員・Aさんは「全世界株」に?(動画版)

- 30代向けのNISA活用法 パワーカップルのBさんは「ほったらかし投資」(動画版)

- 30代向けのNISA活用法――パワーカップルのBさんは「ほったらかし投資」

- 40代向けのNISA活用法――「投資が怖い」Cさんはリスク許容度を選べる投信で

- 新NISA リタイアメント層はどう活用する?【前編】

- 新NISA リタイアメント層はどう活用する?【後編】

- 新NISAについて知っておきたい5つのこと Part1

- 新NISAについて知っておきたい5つのこと Part2

- 新しいNISA、押さえておくべき3つのポイントは?(動画版)

- 新NISAで市場や投資家はどう変わる?市場分析のプロに聞いた

- 新NISA 現役世代におすすめの活用法は?

- NISA、押さえておくべき3つのポイントは?2024年から開始 恒久化や制度の改正でどう変わる?