NISAで投資を始める人たちへ 第3回 なぜ資産運用が必要なのか

野村ホールディングス ファイナンシャル・ウェルビーイング室SCO(シニア・コミュニケーションズ・オフィサー)の池上浩一が、NISAや投資に関する疑問にお答えする本連載。3回目は、「投資するにはリスクがあって怖い。なぜ投資、資産運用が必要なのか」という疑問にお答えします。

中間所得層の消費が急増

「なぜ投資や資産運用が必要なのか」という問いに対する私の答えは次の通りです。

今後、新興国や貴重な資源を持っている国などが高い成長を遂げるでしょう。これに伴って世界的に「インフレの時代」を迎え、資源や食料の多くを輸入に頼っている日本にとって厳しい時代が到来します。さらに円安になれば日本での生活コストが上昇するため、「国際分散投資」をして自らの資産を守らなければならない時代になったからです。

第1回でも解説しましたが、19世紀は大英帝国の時代で、20世紀は米国の時代でした。そして21世紀は「アジアの時代」になるといわれており、人口の多いインドや中国、そして貴重な資源を持つ国々が世界経済において大きな存在感を持つようになるでしょう。

世界は「人口爆発時代」を迎えています。国連は2022年7月に世界の人口が2022年11月に80億人を突破すると発表しました。また、国連は2050年代になると世界の人口は100億人を超えると予想しています。30年間で、現在よりさらに20億人も増えるというのです。

世界の人口が急増すると、資源や食料の消費も大きく増えます。モノの需要が増加するため、結果的に値段が上がり、インフレが進んでいくと予想されます。

さらに、インフレという視点で世界の未来を考える時、これから非常に重要な変化が起こります。それは、中間所得層の消費額の急増です。

世界で低所得層(1日当たりの所得が10ドル未満)が中間所得層(同10~100ドル)になると、その国の資源や食料の需要が急増します。この現象は洋の東西を問わず、必ず起こるといえます。

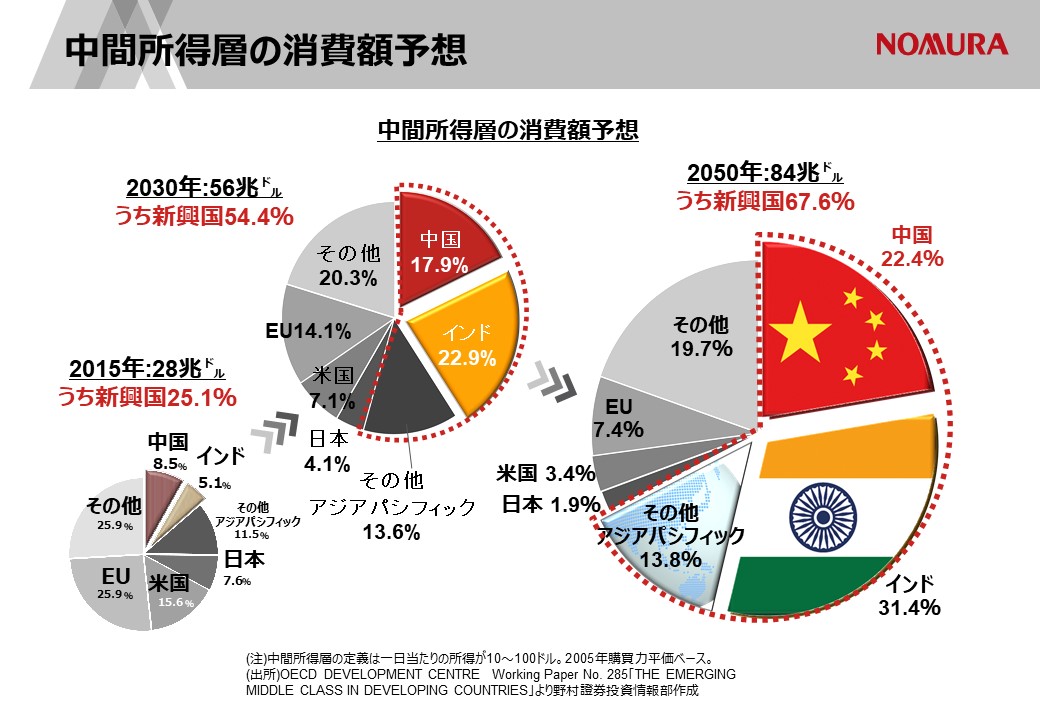

上のグラフをご覧ください。左下の円グラフで示した中間所得層の2015年の消費額は28兆ドルでした。それが一番右の円グラフにあるように、2050年には2015年の3倍の84兆ドルとなる予想です。

さらに国別の構成比を見ると、2015年の中間所得層の消費額の約半数(計49.1%)がEU加盟国と米国、日本、つまり現在の先進国が占めていました。ところが、2050年には計12.7%になります。

投資するリスクと投資しないリスク

一方、2050年にはインドと中国だけで世界の半分を超え、さらに現在でいう新興国全体では67.6%となり、世界全体の消費額の3分の2超となります。人口も新興国を中心に増加し「人口爆発」が続きます。

この伸びを見る限り、世界は今後数十年間、経済の成長が続くと考えられます。ただし、もし皆さんが今後も日本で生活をするのであるならば、その恩恵を受けられないかもしれません。

なぜなら、前述の通り、日本は資源や食料の多くを輸入に頼っています。そして、それらの大半はドルで取引されているのです。したがって、インフレになると、資源や食料はドルベースで値上がりします。その結果、円安が進むと、円ベースではさらに資源や食料の価格が上がるのです。

日本のインフレは2022年から始まりました。ロシアのウクライナ侵攻などを契機に原油価格がドルベースで値上がりし、まず、ガソリン価格が急上昇しました。そして、日本と米国、欧州などの金利差に注目が集まって円安も急激に進み、食料品や建築資材などあらゆるモノの値段が上がっています。

日本が資源や食料などの大半を輸入に頼っているという事実は、国としての「弱点」ともいえます。世界がインフレになったことで、弱点を突かれた格好といえます。さらに、同時に円安が進んで、円ベースでのモノの価格の上昇が始まり、生活コストが急上昇しているのです。

このようなことが今後数十年間にわたって続くかもしれないという現実を、真剣に考えなければならないと私は考えています。そして、生活コストを下げるための手段の一つが「国際分散投資」なのです。

儲けるための投資ではなくて、長い人生の生活コストを払い続けるために投資をするのです。ですから、日本国内だけでなく世界に分散投資を検討すべき時代が訪れているといえるのです。だからこそ、今、NISAを使って投資を始めるべきだと考えます。「投資するリスク」より、「投資しないリスク」の方が大きくなっていると言えるのではないでしょうか。

伸びるインドに投資家も注目

ちなみに、先ほど示した図について1点だけ説明を付け加えると、2030年から2050年の中間所得層の消費額を見ると、インドの伸びが極めて大きいことが分かります。

中国の割合もわずかに伸びてはいます。中国は「一人っ子政策」をやめてはいますが、貧富の差が激しく、教育費が高いためあまり子どもを持てないと考える家庭が増えているといいます。そして2022年、ついに人口の減少が始まってしまいました。

インドはすでに人口で中国を追い抜いたとみられており、今後、数十年間にわたってインドは世界で最も人口の多い国として君臨し続ける見通しです。さらに、インドでは英語や数学などの教育が盛んで、世界の先端産業を支える高度な人材を多数輩出していることで知られています。

一方で、依然として低所得層の人が多いのも実情です。しかし、低所得層の人たちが経済成長とともに中間所得層となって、消費額の増加が始まる可能性があるとみられています。このため10年単位の長期投資を考える時、インドが魅力的だと考える投資家が増えていると言われます。これも、国際分散投資が必要と考える理由の一つです。

第4回に続く

※本稿は、2024年1月現在の情報に基づくものです。

野村ホールディングス株式会社ファイナンシャル・ウェルビーイング室SCO(シニア・コミュニケーションズ・オフィサー)。1979年野村證券株式会社入社、人事部に配属。英ロンドン大に留学後、海外投資顧問室、第一事業法人部、国際業務部を経て、法人開発部長やIR室長、グループ本部広報部長兼宣伝部長などを歴任。2011年から名古屋大客員教授も務める。2023年4月から現職。社内では、日本版金融ビッグバンの際に講演をしていたことから「ビッグバンおじいさん」と呼ばれて親しまれ、社内サイトでの連載コラムは約1000回を数える。

- 税制メリットのあるNISAでおトクな資産形成

- 親と子をつなぐかNISA――暦年贈与と相続の制度から考えるメリットとは?

- 20代向けのNISA活用法 大手企業の新入社員・Aさんは「全世界株」に?(動画版)

- 30代向けのNISA活用法 パワーカップルのBさんは「ほったらかし投資」(動画版)

- 30代向けのNISA活用法――パワーカップルのBさんは「ほったらかし投資」

- 40代向けのNISA活用法――「投資が怖い」Cさんはリスク許容度を選べる投信で

- 新NISA リタイアメント層はどう活用する?【前編】

- 新NISA リタイアメント層はどう活用する?【後編】

- 新NISAについて知っておきたい5つのこと Part1

- 新NISAについて知っておきたい5つのこと Part2

- 新しいNISA、押さえておくべき3つのポイントは?(動画版)

- 新NISAで市場や投資家はどう変わる?市場分析のプロに聞いた

- 新NISA 現役世代におすすめの活用法は?

- NISA、押さえておくべき3つのポイントは?2024年から開始 恒久化や制度の改正でどう変わる?